شهدت الآونة الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في انتشار مصطلح "التاهركاويت" ضمن فضاءات الإعلام المغربي، ومنصات التواصل الاجتماعي، والبرامج التلفزيونية...، حتى صار حضوره شبه يومي في الخطاب العمومي. هذا الاصطلاح السوسيو-ثقافي، الذي يكتسي دلالات سلبية أحيانًا، تجاوز كونه مجرد وصف أو إهانة عابرة، ليصبح موضوعًا مركزيًا يستدعي تفكيكًا معرفيًا معمّقًا يتجاوز الانزلاق السطحي نحو الوصم أو السخرية، ويبرز الصراعات الرمزية التي تعكس التحولات الاجتماعية والهويات المتشابكة في المغرب الراهن.

إنّ ظاهرة "التاهركاويت" ليست مجرّد اصطلاح عابر أو اختراع معزول، بل هي حصيلة تاريخ ممتد من التوترات بين هويات متداخلة في البنية الاجتماعية المغربية؛ حيث يتقاطع التراث المديني مع سرديات البداوة "العروبية" في جدلية دائمة من الصراع والتفاعل. وهنا تتبدّى الهجنة الثقافية كعلامة على هشاشة وانعدام استقرار هوياتي، يعيش الفرد في ظلها حالة اغتراب رمزي تضعه عند مفترق عالمين متناقضين، دون أن يحقق انخراطًا كاملاً في أيّ منهما. ونتيجة للانتشار البيني داخل النسيج الاجتماعي، غالبًا ما تنتقل "التاهركاويت" كإرث غير معلن بين الأجيال، لتشكّل حلقة مفرغة يُعاد إنتاجها باستمرار، بحيث قد يجد المرء نفسه متشبّعًا بها حتى وإن وُلد وترعرع في المدينة، حاملاً معه قيمًا وسلوكات تُعمّق شعوره بالانفصال واللاانتماء.

في هذا المشهد، تتجسد "التاهركاويت" كآلية للوسم الاجتماعي ضمن ما يصوغه بيير بورديو بمفهوم "الحقل الاجتماعي"، حيث تُعاد هندسة الفوارق اللغوية والثقافية والقيمية بما يوجّه توزيع الرأسمال الرمزي والمادي ويكرّس تراتبًا اجتماعيًا غير متكافئ. ويكشف هذا المفهوم عن التهميش البنيوي المتجذّر في اختلالات الاقتصاد والتعليم والتنمية، متقاطعًا مع مقاربات الحرمان النسبي و"ثقافة الفقر" التي تضمن إعادة إنتاج دائرة الإقصاء عبر الأجيال. في هذا السياق، يظهر "الهركاوي" لا كفاعل هامشي فحسب، بل كنتاج لمسار تاريخي طويل من الإقصاء والتهميش، حيث تتحول "التاهركاويت" إلى مدخل لفهم ديناميات الانحراف والجريمة باعتبارهما تعبيرين متطرفين عن أزمة هوية وانسداد أفق اجتماعي. ومن ثمّ، تصبح "التاهركاويت" رمزًا مركزيًا لتفكيك آليات التمييز وإعادة إنتاج أنماط الفرز الاجتماعي في المغرب.

ولا يمكن فصل ظاهرة "التاهركاويت" عن الأبعاد المتشابكة للعنف الرمزي والفعلي التي تحيط بها وتغذيها. فالعنف هنا لا يقتصر على مجرد وسم اجتماعي بارد، بل يتغلغل في نسيج التوترات الاجتماعية، متخذًا صورًا متعددة من العنف المباشر والعنف المضاد. ولعلّ الاعتداءات التي تطال المظاهر الجمالية للمرافق العمومية في المدن المغربية — من تشويه الجداريات بعبارات نابية ورسومات غاضبة، وتخريب وسائل النقل الجماعي، إلى تمزيق مقاعد الملاعب وإثارة الفوضى في فضاءات الفرجة — لا تُعدّ مجرد ممارسات عابرة، بل هي تعبيرات مشحونة بالمرارة، وصرخات احتجاج صامت، وأحيانًا تمرد دفين على واقع يختبر فيه بعض الأفراد شعورًا عميقًا بالإقصاء والهامشية.

أما في الفضاءات العامة، فتتجسد أشكال هذا العنف الرمزي في ممارسات تخدش الذوق المشترك وتزعزع أسس العيش الجماعي، مثل إزعاج المارة بالصراخ والفوضى، أو تصرفات تنمّ عن انعدام الشعور بالمواطنة والانتماء. وتتحول هذه الأفعال إلى "خطابات مشفّرة" تعكس غضبًا رمزيًا مكبوتًا لم يجد منفذًا للتعبير. فالعنف هنا يتجاوز بعده الجسدي المباشر ليطال الرموز والدلالات، فيُحوِّل الوصمة الاجتماعية إلى عبء وجودي يثقل الفرد والجماعة معًا، ويشتغل كآلية بنيوية لإعادة إنتاج الإقصاء والتهميش.

وفي مواجهة هذه الضغوط، تتبلور ردود فعل مقاومة في فضاءات مشحونة بالتوترات الاجتماعية والنفسية، حيث تتقاطع سيكولوجية الجماهير مع موجات الرفض والتمرد. تتحول "التاهركاويت" هنا إلى مسرح معقد للصراع حول معاني الهوية والانتماء، يختلط فيه البحث عن الاعتراف، كما يصوره أكسل هونيث، مع ممارسات يومية خفية للمقاومة الصامتة، وفق مفهوم جيمس سكوت عن "المقاومة بالحيلة". إنها لوحة حية لمجتمع يتأرجح بين رغبة الأفراد في إثبات الذات وبين شعورهم المستمر بالرفض والإقصاء، ما يجعل الظاهرة مرآة تعكس أزمات أعمق في النسيج الاجتماعي المغربي، خصوصًا الفئات غير المرئية والمهمشة في ميزان الفرص.

ومع ذلك، لم تعد "التاهركاويت" مجرد وصمة يُلصقها الأفراد ببعضهم البعض، بل غدت نمطًا ثقافيًا داخليًا يُعاد إنتاجه داخل الجماعة نفسها. ويمكن التمييز هنا بين شكلين من "الهركاوة": أولهما معلن، يعترف بهويته "الهركاويت" دون حرج، بل يمضي في تجسيدها وإبرازها كخيار وجودي، لتغدو مدخلًا تدريجيًا إلى أنماط من الانحراف، وقد تنزلق هذه الممارسات نحو أبعاد مرتبطة بالجريمة، سواء في بعدها المادي أو الرمزي. أما الشكل الثاني، المتملّص، فيتعامل مع المصطلح بوصفه أداة ذكية للتنصّل من الانتماء المباشر إلى الجذور، أو إلى فضاء الإقامة، أو إلى جماعة الأقران والشبكات الاجتماعية، ويمارس بذلك نوعًا من "الهجرة الرمزية الذاتية" التي تعكس الهوية السائلة، وتكشف عن صراع عميق ومركّب بين الهوية والهامش. إن هذا الاستخدام المزدوج، سواء في صيغة الانحراف المعلن أو في استراتيجية التملص، لا يعكس فقط أزمة نفسية واجتماعية متغلغلة في الوعي الجمعي، بل يرسم أيضًا صورة لهوية مأزومة، تائهة في دوامة المتغيرات المتسارعة، متأرجحة بين الحاجة الملحّة إلى الانتماء والرغبة الحارقة في التميز والتمرد.

وفي ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يشهدها المغرب، من تحولات حضرية متسارعة، وهجرات داخلية متزايدة، وتفاقم الشعور بعدم المساواة، تبرز ظاهرة "التاهركاويت" كمرآة تعكس أزمات الانتماء، والصراعات الطبقية، والهوية المضطربة، لتصبح بذلك مفتاحًا لفهم ديناميات التغيير الاجتماعي والثقافي، ولحظة انعكاس حقيقية للصراعات الرمزية العميقة التي تهز نسيج المجتمع المغربي الراهن.

وفي خضم هذا التعقيد الاجتماعي والرمزي، تتجلى الحاجة الملحّة إلى مقاربة موضوعية وعميقة لظاهرة "التاهركاويت" عبر العلوم الاجتماعية والإنسانية، باعتبارها مفتاحًا لفهم التوترات البنيوية والهوياتية التي تشكل نسيج المغرب الراهن. فهذه الظاهرة ليست مجرد انعكاس لتعدد الهويات أو تصنيفات جامدة، بل هي مرآة حيّة لتشابك القوى الاجتماعية والرمزية، وتجسد جدلية "مغرب السرعتين" التي أشار إليها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه، مؤكدًا في خطابه الأخير سعي المغرب الثابت نحو التقدم والتنمية الشاملة، ونفي أي مكان للتمييز أو التفرقة. ومن هذا التوجيه السامي ينبع الإلحاح على البحث العلمي والمبادرات المجتمعية لفهم الظاهرة بعمق، وتحليل ديناميات الهوية والانتماء والهامشية، والعمل على معالجة التفاوتات الاجتماعية والثقافية التي قد تقوّض وحدة المغرب وتماسكه، بما يضمن بناء مجتمع متماسك يوازن بين التعددية والانصهار الاجتماعي، وبين الاعتراف بالاختلاف والحفاظ على الانتماء المشترك.

في الختام، يمكن القول إن مقاربة ظاهرة "التاهركاويت" تفتح نوافذ جديدة لفهم التحديات التي تواجه المجتمع المغربي، خصوصًا في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتسارعة. فهي تشكل مدخلاً حيويًا لاستشراف آفاق التماسك الاجتماعي، والتعايش الثقافي، وإعادة بناء الهوية الجماعية، بما يتناغم مع رؤية المملكة في تجاوز الانقسامات وبناء مغرب متماسك، يتقدم بخطى متزامنة، ويتيح المجال للجميع دون تمييز أو إقصاء. وهكذا، فإن الانخراط الجاد للباحثين والمهتمين في دراسة هذه الظاهرة يسهم بلا شك في إنتاج معرفة نقدية تعزز الفهم المشترك، وترسم سبلًا للتقارب الاجتماعي، وتدعم السياسات التنموية الشاملة، في سبيل مغرب يعانق وحدته ويحتضن تنوعه.

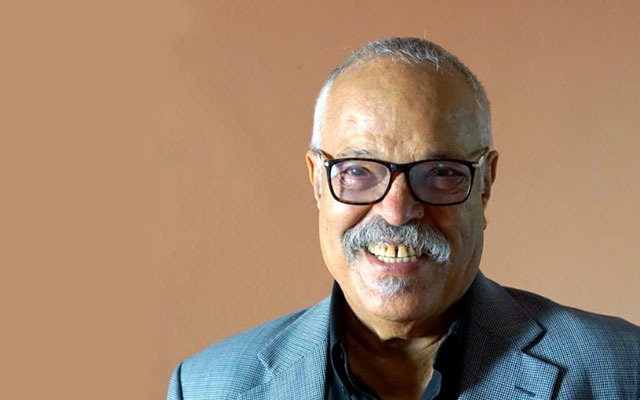

د.عبد اللطيف رويان، باحث في سوسيولوجيا الجريمة والانحراف