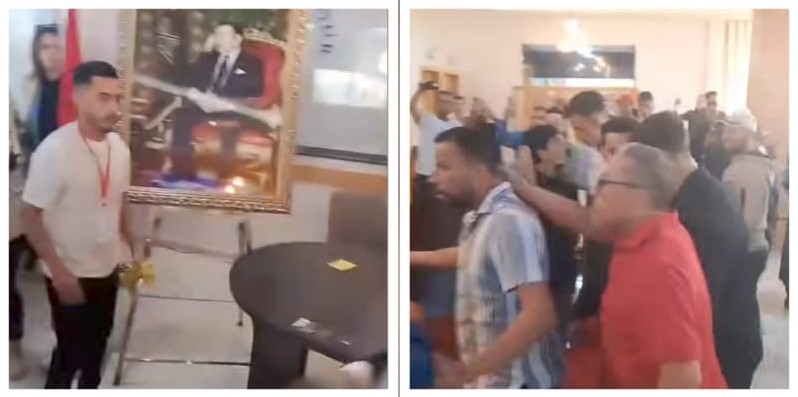

أمر مرفوض، بل ومدان أيضا ما حصل من تهجمات ومحاولة اعتداء على السيد رئيس الحكومة في وجدة. إنه سلوك يقدم دليلا آخر على انحطاط الحوار السياسي إن لم نقل إفلاس الممارسة السياسة نفسها في المغرب.

هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها مسؤول حكومي لهذا النوع من التهجمات ذات الطابع العنفي فعلا ولفظا. سبق رئيس الحكومة في ذلك وزيره في السكنى وسياسة المدينة، ووزيره في الاتصال أيضا، اللذين وجدا نفسيهما في أوضاع مشابهة، وضحية ممارسات لا مسؤولة تفتقد للحد الأدنى من الضوابط الأخلاقية والقانونية والتربوية.

جميل جدا أن تتخذ إجراءات أمنية احترازية لتفادي أوضاع مشابهة في المستقبل، ولكن من المرجح ألا تكون هذه الإجراءات كفيلة لردع مثل هذه الممارسات، وأنماط أخرى على شاكلتها ستظهر في المدى المنظور ؛ لأنها ببساطة ليست وليدة اللحظة ولم تأت من فراغ. وأول سؤال يطرح في سياق البحث عن جذورها هو عن الأسباب المتراكمة التي أوصلت الوضع إلى هذا الدرك الأسفل من التعاملات السياسية، ومن طرق طرح الملفات المطلبية.

إن التمعن في هذه الممارسات يقود إلى اكتشاف أنها ليست نشازا، وإنما تشكل جزءا لا يتجزأ من سياق مجتمعي عام يعكس تدهورا شاملا في أدبيات الحوار وأشكال الصراعات السياسية أفرزه الاحتقان السياسي والاجتماعي المتصاعد في البلاد، وبلورته تعبيرات أقل ما يقال عنها أنها منحطة، وأن القوى السياسية في الحكومة كما في المعارضة، وفي دهاليز سدنة المعبد هي أول من لجأ إليها، ولن تتورع عن اللجوء إليها في المستقبل ما لم توضع لذلك ضوابط قانونية عامة وصارمة.

وكما هو معلوم، فإن علم السياسة يعتبر الممارسة السياسية منحطة ولا أخلاقية إذا حادت عن النقاشات العامة والجدية والهادفة حول البرامج والمفاهيم والسياسات، وانتقلت إلى التميز بالسب والقذف، وإلقاء التهم جزافا والتعريض بالأعراض، والإخلال بالحياء ؛ بل وبالآداب العامة وغيرها من التجاوزات اللفظية مباشرة أو عبر الإعلام. وهي منحطة إذا شابتها أيضا شجارات جماعية أو اعتداءات دموية قد تصل إلى تصفيات جسدية.

وباستثناء التصفية الجسدية، فإن باقي الأعراض الأخرى باتت هي السمة الغالبة في الممارسة السياسية المغربية. لقد كان التهجم على رئيس الحكومة مثالا صارخا على طبيعة الاعتداءات الجسدية التي طالت أيضا عددا من النشطاء السياسيين والجمعويين، وسجلت للأسف ضد مجهولين أو لم تحظ بالمتابعة اللازمة ؛ ما جعل المتضررين خاصة ممن هم خارج السلطة أو لا ينعمون برضاها يتحدثون عن الكيل بمكيالين وربما أكثر.

ولا شك أن التدهور الحاصل في هذه الممارسة قد تطور من اللفظ إلى العراك بالأيدي والشجار الجماعي، الذي جسده على أحسن ما يرام ما حصل بين أعضاء مجلس مدينة الرباط في فبراير الماضي، والذي لم تتم تعريته بالشكل المطلوب لوأده قبل أن يستشري في مجالس جماعية أخرى، خاصة في المدن التي تشهد استقطابات حزبية حادة، سيما والبلاد مقبلة على معركة انتخابية شرسة.

ورغم خطورة الأحداث التي وقعت في سياق الاعتداءات الجسدية والشجارات، فإنها ما تزال لحد الآن محدودة وعدواها محصورة خلافا للسب والقذف وتبادل الشتائم والتهم، وغيرها من التجاوزات اللفظية حيث قاموس البذاءة والانحطاط لدى السياسيين المغاربة ثري بما يكفي ليشكل قدوة لمن أراد أن يدرس الظاهرة بشكل علمي، أو لمن يرغب في تقليدها.

في هذا الصدد يمكن إصدار أكثر من براءة إبداع لمبتكري مصطلحات باتت متداولة على نطاق واسع مثل "التماسيح والعفاريت" و"الباندي" و "ما مسوقش" و "والله باباه أوباما.." و:التفعفيع" وغيرها، ناهيك عن تبادل تهم الفساد والخيانة والعمالة، بل والإرهاب في بعض الحالات، والتشهير والنبش في الأعراض عبر إقحام أفراد الأسر دون الاكتراث بما قد يسببه ذلك من أضرار نفسية واجتماعية تدخل في خانة الاغتيال المعنوي.

وبطبيعة الحال، يتم التعبير عن ذلك بأشكال ذات طابع هستيري كتعرية البطون في محافل يفترض أن تحظى بالوقار، وبالأصوات العالية عبر وسائل إعلام ومواقع تواصل إن لم تكن متواطئة فهي غير محايدة ؛ ولكن من دون أن تكون للذين يأتون هذه التصرفات القدرة أو الجرأة على اللجوء للقضاء للإثبات أو النفي ؛ الأمر الذي يعكس نوعا من المراهقة السياسية المفروض على الشعب تحمل تبعاتها ودفع ثمنها بمعاشات سمينة من الضرائب التي تجبى منه.

ويسود الاعتقاد لدى العديد من هؤلاء السياسيين أن الإيغال في مثل هذا السلوك يضاعف من مستوى شعبيتهم، غير مدركين أن الشعب يسخر بمرارة مما يقومون به، ويرى فيه حجة دامغة على فشلهم في القدرة على المواجهة الفكرية بشكل يفحم الآخر أو يقنعه، ودليلا ناصعا على ضحالة مستواهم الفكري والثقافي والسياسي، الذي يكشف إلى أي حد وصل تمييع الساحة السياسية وحرف الأنظار عن جادة الصواب.

وبديهي أن التركيز على المناكفات والمناوشات الفردية للزعماء يسهم في شخصنة القضايا السياسية لتختزل ملفات حيوية ومهمة برمتها، وتنظيمات بكاملها في أشخاص بعينهم يمارسون ضد بعضهم البعض في مزايدات رخيصة نوعا من الترهيب المتبادل ؛ الأمر الذي يساعد على تشتيت تركيز الطبقات الشعبية على القضايا الجوهرية للمجتمعات متمثلة في تحديات الفقر والجهل والتخلف وسوء توزيع الثروة، ويرسخ مرجعية الفرد الأوحد ومزاجيته في الفعل السياسي بعيدا عن سيادة القواعد القانونية، وأولوية المؤسسات الدستورية.

صحيح أن الشخصنة تبدو ضرورية في مراحل تاريخية من حياة بعض الشعوب، ولكنها لا تستطيع الصمود طويلا، لقد كان جوزيف تيتو دينامو وحدة يوغوسلافيا التي تفككت سريعا بعيد وفاته إلى كيانات متعددة ما تزال آثار الحروب الدامية بينها بادية للعيان. وها نحن نعايش يوميا مآسي عراق الركن المهيب، وسوريا الأسد إلى الأبد، و ليبيا القائد الملهم. مآسي طالت دول الجوار، بل والعالم أجمع من دون أن يتراءى في الأفق بصيص أمل في إيجاد تسويات مقبولة لها.

ومن خلال المتابعة اليومية الدقيقة يتضح أن الانعكاسات السلبية لهذه المستويات المنحطة من الممارسة السياسية لا تتأخر كثيرا عن الظهور. فهي تبدو جلية في استشراء انعدام الثقة في كل ما يمت للسياسة بصلة (قوى وجمعيات وشخصيات ومرجعيات وقواعد قانونية ناظمة لها ..)، وفي تضاعف نسبة العزوف عن المشاركة في فعاليات اللعبة السياسية من انتخابات وتجمعات وغيرها.

أكثر من ذلك فإن هذا النفور من السياسة يدفع الناس إلى الإسراع في البحث عن الحلول الفردية لقضاياها الملحة ما يفضي إلى تزايد المحسوبية والزبونية وانتشار الفساد والرشوة. ولأن الحلول الفردية بطبيعتها محدودة أصلا ومؤقتة دائما فلن يجد جميع الناس أنفسهم فيها، ما يغذي لدى غالبيتهم المزيد من الإحباط، الذي يقود إلى شيوع ثقافة الكراهية والحقد، وما ينجم عنها من رغبة في هجرة البلاد بأي طريقة وبأي وسيلة، ومن استشراء للعنف والتطرف في مظاهر مختلفة ومتعددة.

فهل نرضى لمجتمعنا وضعا كهذا ؟