في خضمّ ما أثير عقب خطبة الجمعة الأخيرة بالمغرب من لغطٍ وتهويلٍ وتجييشٍ غير منضبط، يَظهر بجلاء أنّ الإشكال لم يكن في مضمون الخطبة ولا في تأصيلها، بقدر ما كان في عقولٍ اعتادت أن تقرأ النصوص بعين السخط لا بعين الفقه، وبمنطق الاصطفاف لا بميزان المقاصد، فصار المعروف عند هؤلاء منكراً إن لم يوافق هواهم ، وصار الاجتهاد خيانة، والتأصيل تمييعاً، والاعتدال تفريطاً.

مع أن الخطبة الأخيرة الموحدة في المملكة المغربية أعادت التذكير بحقيقة كبرى طالما أكدها علماء الأمة: أن الشريعة لم تُنزَّل لتكون عبئاً على حياة الناس، ولا عائقاً أمام انتظام شؤونهم، بل جاءت لتحقق مصالحهم في المعاش والمعاد، كما قال الله تعالى: ﴿وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين﴾، والرحمة هنا ليست شعاراً وجدانياً، بل نظاماً قيمياً وتشريعياً يضبط السلوك، ويقيم العدل، ويمنع التعدّي، ويصون الضروريات التي لا تقوم الحياة إلا بها.

ومن هنا، فإنّ حديث الخطبة عن القوانين المنظمة للحياة لم يكن خروجاً عن الشريعة، بل عودةً واعيةً إلى جوهرها، إذ الشريعة – كما قرر الإمام الجويني – «مبناها على جلب المصالح ودرء المفاسد، حيثما دارت المصلحة فثمّ شرع الله». وهذا الأصل ليس اجتهاداً معاصراً ولا تبريراً ظرفياً، بل هو من صميم النظر الأصولي الذي قام عليه فقه الأمة عبر القرون. فالجويني، في “البرهان”، لم يفصل بين النص والمقصد، ولا بين الحكم وعلّته، بل جعل فهم الواقع شرطاً في تنزيل الشرع، حتى لا يتحول الحكم إلى أداة إفساد باسم الالتزام.

ويؤكد الإمام القرافي هذا المعنى بوضوح فلسفي دقيق حين يقول: «إنّ الشريعة إنما جاءت لمصالح العباد في المعاش والمعاد، فإذا أدّى الفهم إلى نقيض المقصود، فهو جهل بالشريعة وإن وافق ظاهر النص». وهذا القول، لو وُضع اليوم في ميزان الجدل الدائر، لكشف أن كثيراً من الهجوم على الخطبة لم يكن دفاعاً عن الدين، بل كان تعبيراً عن قراءة سطحية للنصوص، تُغفِل مقاصدها، وتُخاصم حكمتها، وتُحوّلها من مصدر هداية إلى وقود صراع.

إنّ إصرار هؤلاء على تصوير كل تنظيمٍ حياتي، وكل قانونٍ إداري، وكل عقدٍ اجتماعي، على أنه “منافس للشريعة”، هو في حقيقته فهم قاصر لطبيعة الشريعة ذاتها. فالشريعة لم تُنزل لتفصيل عدد الإشارات المرورية، ولا لتنظيم السير في الطرقات، ولا لضبط أنماط العمران، لكنها وضعت القواعد الكلية التي تُناط بها هذه التنظيمات، من حفظ النفس، وكفّ الأذى، وتحقيق العدل، ومنع التعدّي. وقد قال النبي ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار»، وهو حديث قصير في لفظه، عظيم في معناه، حتى جعله العلماء أصلاً تُبنى عليه أبواب من الفقه والسياسة الشرعية.

فأيّ عقلٍ هذا الذي يرى في احترام قوانين السير خروجاً عن الدين، بينما يرى النبي ﷺ كفّ الأذى شعبةً من الإيمان، ويقول: «الإيمان بضعٌ وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق»؟ أليس في هذا الحديث دلالة حضارية عميقة على أن التدين الحق لا ينفصل عن السلوك العام، ولا عن سلامة الفضاء المشترك بين الناس؟

إنّ الخطبة، حين أكدت على احترام الدستور بوصفه عقداً اجتماعياً جامعاً، لم تضعه فوق الوحي، ولا جعلته بديلاً عنه، بل قرأته في ضوء القاعدة القرآنية الكبرى: ﴿يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴾. فالعقد، في المفهوم الشرعي، ليس مجرد ورقة قانونية، بل التزام أخلاقي وسياسي، يقوم على الرضا العام، ويهدف إلى تحقيق الاستقرار ومنع الفوضى. وقد قرر الإمام القرافي في “الفروق” أن تصرف الإمام منوط بالمصلحة، وأن تغيّر الأحكام بتغيّر الزمان والمكان إنما هو من باب تغيّر تنزيلها لا من باب نقض أصولها.

لكن المأزق الحقيقي يظهر حين تتحول “الغيرة على الشريعة” إلى أداة اتهام، وحين يُختزل الدين في معركة ضد كل ما هو تنظيمي أو مؤسسي، وكأن الإسلام لم يعرف الدولة، ولا العمران، ولا السياسة، ولا إدارة المصالح. وهذا مسلك حذّر منه ابن قيم الجوزية قال رحمه الله : إن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد فى المعاش والمعاد. وهى عدل كلها ٬ ورحمة كلها و مصالح كلها. فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور٬ وعن الرحمة إلى ضدها٬ وعن المصلحة إلى المفسدة٬ وعن الحكمة إلى العبث. فليست من الشريعة وإن دخلت فيها بالتأويل. فالشريعة عدل الله فى عباده٬ ورحمته بين خلقه٬ وظله فى أرضه٬ وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسله أتم دلالة وأصدقها..” وهذا ماذهب اليه الإمام الجويني حين قال: "إن الجمود على ظواهر النصوص دون فقه مقاصدها يؤدي إلى “انخرام نظام العالم”، وهو تعبير بالغ الدلالة، لأن الشريعة – في منظور الجويني – جاءت لحفظ النظام لا لهدمه. إنّ التيارات الدينية المؤدلجة التي سارعت إلى التشويش على الخطبة لم تنتبه إلى أن خطابها، في عمقه، يلتقي – من حيث لا تشعر – مع الطرح العلماني المتطرف، الذي يفصل الدين عن شؤون الحياة، لكن من زاوية معكوسة: فالعلماني يُقصي الدين بدعوى الحداثة، وبعض المتشددين يُقصيه عملياً بدعوى الغيرة عليه، حين يحصرونه في دائرة الشعائر الفردية، ويُفرغونه من بعده الحضاري والاجتماعي.

وقد قال الله تعالى: ﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطاً﴾، والوسطية هنا ليست موقفاً رمادياً، بل رؤية متوازنة تُنزل النص في موضعه، والمقصد في سياقه، والواقع في اعتباره، دون إفراط ولا تفريط. وهي الوسطية التي جعلت الفقه الإسلامي، عبر تاريخه، قادراً على التفاعل مع الحضارات، والاستفادة من تجارب الأمم، كما فعل المسلمون حين اقتبسوا من نظم الفرس والروم ما لا يُخالف دينهم، تحقيقاً للمصلحة، لا ذوباناً في الآخر.

وفي هذا السياق، يصبح الهجوم على الخطبة دليلاً على أزمة فكرية لا على يقظة دينية، لأن اليقظة الحقة تُنتج فقهاً راشداً، لا صخباً دعوياً، وتُثمر وعياً حضارياً، لا تخويناً متبادلاً. وقد قال النبي ﷺ: «إن الله يحب الرفق في الأمر كله»، والرفق هنا ليس ضعفاً، بل حكمة في الفهم، وتؤدة في الحكم، وعدل في التقييم.

وخلاصة القول: إنّ الخطبة لم تكن دفاعاً عن قانونٍ ضد شريعة، ولا تبريراً لواقعٍ ضد دين، بل كانت استعادةً للمعنى العميق للشريعة بوصفها مشروعاً حضارياً، يُنظم الحياة، ويُهذّب السلوك، ويجمع بين الإيمان والعمران. ومن عجز عن رؤية هذا المعنى، فليتهم فهمه لا النص، وليراجع ميزانه لا مقاصد الشريعة، فإنّ الله تعالى يقول: ﴿أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها﴾. والعدل في الفهم عبادة، كما أن الظلم في التأويل فتنة، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم .

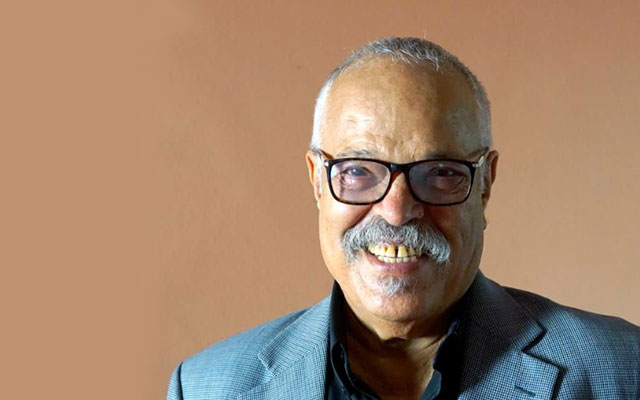

الصادق أحمد العثماني - أمين عام رابطة علماء المسلمين بأمريكا اللاتينية