كيف السبيل للتعامل مع شلال معان، طاغ في استبداد فتنه المتراكبة، ضوءً إثر ضوء، دون الغرق؟

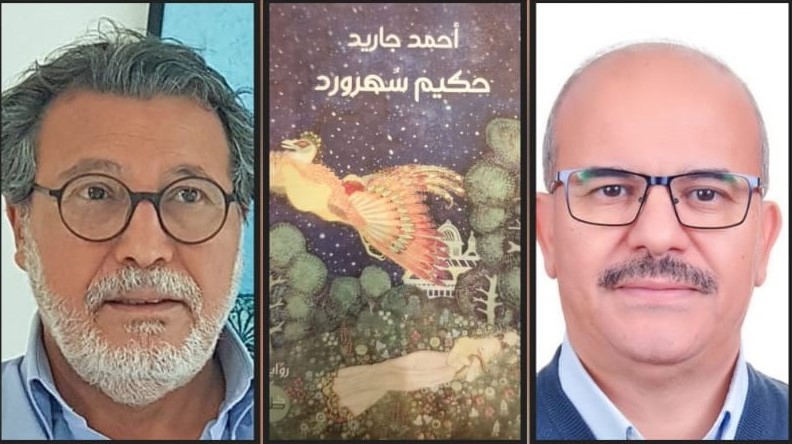

ذلك ما وجدتني أردده في داخلي، وأنا أحاول دوزنة توالي الصور التي تركبها فصول رواية "حكيم سهرورد" للفنان التشكيلي المغربي أحمد جاريد. فالرجل لا يكتب نصا إبداعيا، بل إنه يرسم بالكلمات أسئلة القلق البكر للإنسان، من حيث هو كائن متعب ب "العقل"، الساعي عبثا للتصالح مع الذات ومع العالمين.

هل هي رواية متعبة؟

لا، هي رواية مستفزة.

كونها تركيب متوالية من الأصوات التي لا تتعب من السؤال والسؤال والسؤال. بل هي تركيب للزمن، يجعلها نصا إبداعيا ينتصر للتشظي الذي يوهمك أنه متجانس، بذات البناء النظري الذي أسسه الناقد الروسي ميكاييل باختين حين قوله ب "بوليفونية الأصوات الروائية". أي ذلك التركيب الذي يجعلك تكتشف أن زمن الحكي ليس خطيا، قدر أنه مسارب متراكبة من المتاهات، وأن واجب اليقظة في القراءة يلزمك بتتبع هذا الخيط وصنوه الآخر، مثلما تبني ناسجة الزرابي صورة ومعنى ومتعة خيطا إثر خيط في "منسجها".

ذلك أن بنية الحكي التي نسجها الكاتب، التي هي أشبه بمن يرسم على حائط ممتد (حائط المعنى)، تتأسس على قصص حيوات متراكبة في أزمنة مختلفة. قصة من الماضي، قصة في خواء السماء (داخل طائرة محلقة بين مطارين)، قصة ثالثة في مدينة بيروت. وفي كل واحدة منها هناك تركيب لقصة حياة، يجمع بينها نعم قَدَرُ اللُّقَا، لكن يُفرِّقُ بينها قَضاءُ المصير بلغة الصوفية. هنا اكتسب عميقا ذلك المعنى الباختي لتعدد الأصوات كامل عنفوانه. كونه يُلزِمُكَ كقارئ أن تفكك كل خيط قصة من القصص الثلاث على حدة، ثم تعيد تركيب المعنى كنساج.

ها هنا يكمن معنى الإستفزاز في رواية "حكيم سهرورد". أنه نص لا يهبك ذاته بيسر، بل إنه يمارس عليك غُنجًا ذبَّاحًا، حين يَنصُبُ لك كل فخاخ الإغراء ويرمي إليك طُعْمَ المتعة، ثم يُلزِمُكَ أن تصعد الجبل لتفوز بعسل المعنى، ذاك الذي يسميه البعض الرضى، حين تنتصر الذات على تحدي الأعالي كي تستحق مصادقة النسر في علياء تحليقه هناك في القمم العالية. حينها تُصبحُ مثل الكواسر تطلق جناحيك للريح وتسبح في سماء المعاني الثاوية وراء حجب الكلمات. أليس ذلك نفسه طريق الصوفي في صعوده نحو الحلول؟

إن رواية "حكيم سهرورد" ابنة شرعية لسؤال الصوفية، ذاك الذي وُلِدَ يا للعجب في بلدان العُجمة بجغرافية الحضارة العربية الإسلامية الممتدة الهائلة (المغرب/ فارس/ الأناضول). علما أن كل أسئلة الصوفية تبتدأ وتنتهي في موضوعة "الحب". حب الحقيقة أكيد. حقيقة الذات وحقيقة الوجود، وحقيقة ما بينهما من شعاب عميقة ومهاوي سحيقة. بكل ما يُنضجه بينهما الخسران من حيث هو فاتورة واجبة لفهم السر.

أعترف أن هذه الرواية قد فرضت علي أن أعيد قراءتها ثلاث مرات، فقط لأعيد تركيب كل قصة من قصصها الثلاثة المتراكبة على حدة، بالشكل الذي جعلني أعيد تركيب كل قصة منها بشكل مستقل، لأكتشف (عكس ما يوهمنا الكاتب) أنها ليست حكايات متشابهة، قدر أنها في طريق "الحب" ضائعةٌ نعم، لكنها في طريق "اليقين" واثقةُ الخطو. حيث اكتشفت بمتعة وأنا أعيد تركيب النص كقارئ، أن مسار "الشيخ الصوفي شهاب الدين السهروردي وحبيبته جلنار بنت فريد الدين العطار" كما لو أنه إعادة تركيب لقصة الهدهد في كتاب "منطق الطير"، تلك التحفة المدوخة للصوفي الفارسي العطار ابن نيسابور، التي نظمها في 4500 بيتا شعريا، نكتشف من خلالها أن 13 طائرا من مختلف الأنواع عقدوا مؤتمرا بينهم لاختيار من يقودهم إلى اكتشاف "الله" (مالك الحقيقة العليا المطلقة)، واختاروا من بينهم طائر الهدهد شيخا للطريق.

إن طريق القافلة المتجهة من بلاد فارس صوب مدينة حلب بالشام، لا تأخذنا إلى مفاوز الصحاري بالضرورة والضياع بين وهادها، بل إلى جغرافيات السعي للفوز برضى الحلول. حلول الحبيب في الحبيب، وحلول المعنى كمطرٍ يروي تشقق روح الباحث عن الحقيقة (لأنه ما عسى يهدي الأصبع للخاتم غير نفسه)، وأنه (إذا نام العاشق فإنما في الكفن)، وأنه (إذا كان للجذور ميل إلى امتصاص الأرض، فذلك لكي تسعد البراعم بالثمار. فالأخذ عند الجذور هو بمثابة العطاء لدى الثمرة)، بل إن (الحياة لا تميز بين الخير والشر. فهي تخلق سيدنا إبراهيم وتخلق فرعون، كما تخلق الأم تيريزا وتخلق هتلر، حتى إنها أحيانا تخلق الضحية قبل الجلاد). قبل أن تصل إلى خلاصة الخلاصات (أدرك الآن لماذا تعشق الأذن قبل العين. فحين يصل دور العين فمرحبا بالعماء، هكذا ينبغي أن تفهم الحكمة في قولهم "الحب أعمى").

فيما قصة القارئة "جادة ريان" مع الكاتب "فريق يوسف" (صاحب نص "تفاحة سيزان" في الرواية)، تسكن زمن سفر في طائرة بين مطارين. أي أنها قصة معلقة في السماء مثل "حب معلق في الشجر" تتقاذفه رياح الشك والسؤال، أي أنها قصة لا قرار لها كونها تحدث في فراغ الهواء، كناية على أن كل سعي نحو "الحقيقة" واجب فيه قدر السفر والتحليق في الأعالي. بينما قصة "ميليو" (زوجة الكاتب في الرواية خليل خوري) مع الناشر "شيجن" ببيروت، فيها تركيب للواقع الحي المؤلم لسؤال العربي اليوم في جغرافيات الخسران.

إن تداخل الأزمنة بين القصص الثلاث، بكل البناء اللغوي وحبكة الحكي التي أبدعها أحمد جاريد، تجعلنا نكتشف أن قلق السؤال لا يطال الشخوص وحدها بل إنه يطال أيضا كاتب الرواية (أي رواية) حين يجد نفسه متورطا في المسافة بين الحقيقة الساطعة أن "الكاتب يُعبِّرُ، أما المؤلف فيُبدعُ". بل إن أحمد جاريد في الصفحة 52 من روايته كما لو أنه يصف حاله حين يقول من خلال أحد أبطال روايته:

"لاحظتُ أن ما كتبتَهُ، كتبته بمزاج من الحمى. وكأن الكلمات مرتجفة والمشاعر ملتهبة ومنفلتة لتوها من بركان. حتى يخيل إلي أن مفرداتك لا تسيل من قلم لا يبرح الورق فحسب، وإنما تنز من طفح جلدي. كأن هناك هوسا بالكتابة الجيدة الصادقة. هناك رسامون مثلك، يرسمون بذات الطريقة أيضا. يتماهون مع موضوعهم حد التناسخ. ينظرون للتفاصيل البصرية بعين صقر في السماء، تماما كما تلاحظ أنت الأحاسيس وتجد لها المفردات".

لستُ في حاجة إلى أن أسجل هنا أن قراءة رواية "حكيم سهرورد" (الصادرة بعمان بالأردن عن دار النشر خطوط وظلال في طبعتها الأولى – 2025)، تجعلنا نكتشف ليس فقط أحمد جاريد آخر، مبهر في لغته، نحات في سرده، رسام بالكلمات لجمال معد، بل إننا نكتشف فيه منجما فكريا تأخذنا مغارات أسئلته نحو حقيقتنا نحن، بكل الزخم المعرفي الذي تهبه الفلسفة. تلك الأسئلة التي نكاد نعرفها ولا نجد الطريق السالكة إليها، أو نخاف أن نخطئ ونصل إليها، لأنها تعرينا أمام ذواتنا عبر سلوك طريق السؤال، فبعض الطرق فاضحة.

إن أحمد جاريد ليس فقط رساما رفيعا، فنانا مبدعا،، قامةً ضمن مدرسة فن التشكيل المغربي، بل هو أيضا كاتب مبهر عميق (هذا اكتشاف مفرح حقيقة). وأن السر في ذلك كامن في أنه يصدر عن يقين تعلمه لنا الفلسفة، ذلك الذي يقول (كما على لسان السهروردي في الصفحة 287 من الرواية):

"كل شيء إذا كثُرَ رَخُصْ إلا العقل. والجسد بلا روح صورة، والروح بلا جسد ريح. فللأجساد أسرار، وأسرارها أرواحها. كمثل زوج وزوجته يعيشان في بيت واحد ويكونان غريبين، فالذي يجمع بين الزوجين ذاتُ القلب لا ذاتُ السقف. كما للبيوت أسرار فللقلوب أسرار".

لا تترددوا في قراءة رواية "حكيم سهرورد"، ليس فقط لأن المتعة وافرة ضاجة، بل لأنكم لن تعودوا كما كنتم قبل قراءتها، فهي معدية.