لما كنت يافعا، كانت "التحريرة" (أو العطلة)، تبدأ في أواخر أبريل أو بداية ماي من كل سنة. وما أن تحل "التحريرة"، حتى كان والدي رحمة الله عليه يضرب لي موعدا بمعمل "شنوف للسكر"، الذي كان يوجد قرب القصر الملكي - حيث يعمل- لكي يصطحبني إلى كراج علال بالبيضاء. من هناك، يسدد لي ثمن "نصف بلاصة" في الحافلة، وهي تعريفة "تفضيلية"، تسمح للمرء بأن يمتطي الحافلة بنصف الثمن، لكن دون أن ينعم بمقعد كامل، بل يجلس على "باتري منهوك " في ممر الحافلة.

كان سني لا يسمح لي بفهم هذا السنن "code"، لكن الأهم بالنسبة لي هو السفر والالتحاق ب"لبليدة"، حيث العمة والجد وأبناء الدوار. أذكر جيدا أن المرحوم والدي كان يوصي جيدا "لكريسون" خيرا بي لكي ينبهني بأن أنزل في نقطة "كبور العساس"، حتى لا أجد نفسي في آسفي أو الصويرة أو أكادير، حسب وجهة الحافلة التي امتطيتها.

وطوال أسفاري ما حدث أن "كريسون" ما، نسي وصية والدي. بل كان البعض منهم -وعمري لا يتعدى 13 أو 14 سنة- يعاملني معاملة "لفشوش"، إذ كلما نزلنا بزاوية سيدي اسماعيل بدكالة - المحطة الرئيسية التي تتوقف فيها الحافلة لكي يستريح المسافرون ويتناولون وجبتهم - كان "لكريسون" والسائق يطلبان من صاحب المقهى التكفل ب"الموتشو" (أي أنا): والموتشو عبارة كانت تستعمل لوصف اليافع، ومازالت أستعملها أنا أيضا لحدود اليوم.

عدة سفري التي كانت تعدها لي أمي، أطال الله عمرها، كانت تقتصر على كسرة خبز "بطبوط" مدهون بالزبدة وزجاجة ماء. لكن أن أحلم ب"الشواء"، فهذا كان من سابع المستحيلات، بالنظر إلى أن جيلي لم يكن آنذاك يأكل "الشواء" إلا في "العيد الكبير". لدرجة أننا كنا في صغرنا نتبادل في الدرب مقولة "شي شوي وشي يتشوا". من هنا، كانت لحظة سفري من البيضاء إلى عبدة كل صيف فرصة لأنعم بالتلذذ ب "أكل الشواء فابور على حساب الشيفور الذي يوصي مول المقهى خيرا بي". وهذا السلوك الإحساني أو الإنساني (سميه كما تشاء) هو الذي جعلني، بعد اكتمال نضجي المدني والسياسي فيما بعد، أكون مدينا لكل سائقي الحافلات والشاحنات بالمغرب وأتعاطف معهم ومع قضاياهم إلى اليوم.

عندما تصل الحافلة إلى نقطة "كبور العساس"، قبيل جمعة سحيم (الآن أصبحت هذه النقطة مقرا لجماعة أحضر القروية)، يخبرني "لكريسون" بأننا وصلنا، فأنزل بعد شكره وشكر "الشيفور". وتبدأ مرحلة أخرى في تدبر وسيلة تنقل نحو الدوار الذي يبعد بحوالي 8 كيلومترات. وبحكم قلة وسائل النقل آنذاك، وبحكم صغر سني وقدرتي على تحمل المشي لمسافة بعيدة، لم يكن لي من بد سوى قطع المسافة "كعطة". ولا أنكر أن التجربة كانت مفيدة، إذ تسمح لي بإجراء مسح للمجال الذي أقطعه ومعرفة الدواوير وأسمائها وشعابها. عندما أجوع، أدخل ل"جنان" وآكل ما أشاء من "كرموس". وعندما أعطش، أقصد أي "مطفية" فتزودني بنات وأبناء أي دوار بالماء.

وما أن أصل إلى دوار سيدي هدي، حيث يسكن جدي وعماتي، حتى أحس بالنشوة.

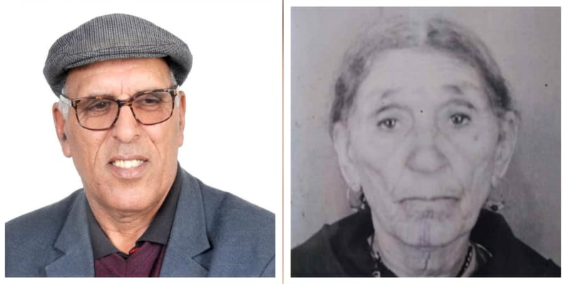

كيف لا أحس بالنشوة وزوج عمتي سي الطيبي رحمة الله عليه، كان يضعني في مرتبة ابنه؟ كيف لا أحس بالنشوة وجدي سيدي الحسن وجدتي للا عائشة يمنحان "لاكارت بلانش" لأقوم بأي شيء يحلو لي وفي أي وقت وبدون حساب؟

أعتبر تلك المرحلة من أبهى وأعذب وأجمل فترات عمري، لأني تعلمت خلالها الوفاء في العمل والإخلاص في العمل والولاء للعمل. لم يكن هناك باطرون أو مدير أو وزير يملي على جدي أو على زوج عمتي ما يجب عمله. كنت يافعا وأستيقظ في الفجر وأذهب معهما (كل على حدة لأني في كل يوم أو يومين أنام عند جدي أو عند عمتي عائشة، أطال الله عمرها) للحقل ل"نكربل" أو ل"نحصد" أو ل"نقلب الأرض" أو ل"نسقي البحيرة". في العاشرة أو الحادية عشرة - عندما يحتد الحر- نعود إلى الدوار ليس للخلود إلى الراحة، بل لإنجاز مهام أخرى.

كانت وضعية جدي سيدي الحسن المادية صعبة، بالنظر إلى أنه لم يكن يملك إلا أرضا "بور" في منطقة الشبيكة (عكس باقي سكان الدوار الذين كانوا يملكون أرضا بورية وأخرى في المجال المسقي). والشبيكة أرض صخرية تبعد عن دوار "سيدي هدي" بحوالي 4 كيلومترات. كان الذهاب للحقل متعة، تعلمت فيها فضيلة الإنصات، بحكم أن جدي كان طوال المسافة، مشيا على الأقدام، يحكي لي عن المنطقة وأنسابها وشبكة المصاهرات وعن أنواع الحبوب وتوالد الحيوانات وكيفية خزن المنتوج. كانت أحاديثه تفتح شهيتي لأسأل وأطرح الأسئلة المتتالية. والجميل أن جدي - رحمه الله- لم يمل أبدا من أسئلتي. كان لسانه "على القرص"، في أي سؤال يعطيني الجواب، وفي كل غموض يتدخل ليبدد الأمور. بفضله اكتسبت ثقافة فلاحية وأنتروبولوجية أفادتني كثيرا فيما بعد في حياتي الشخصية والمهنية.

عندما نصل إلى أرض الشبيكة، كان جدي يناولني المنجل لنحصد، أنا وإياه، القمح في الحقل. وكان يعلمني كيف أقطع وكيف أجمع و"أبرول السبولة". في البدء، كان الأمر صعبا، لكن مع مرور الوقت أصبحت ماهرا في "الحسك" و"التشبيك".

في حدود العاشرة أو الحادية عشرة صباحا (والشمس قد استقرت في كبد السماء)، نخلد إلى الاستراحة أنا وجدي. فتتراءى لنا جدتي المرحومة للا عائشة، وهي تحمل لنا اللبن مع الذرة، ونخلط ذلك في "أكلة صايكوك" (وهي الأكلة التي مازلت مواظبا عليها إلى اليوم عند المحلبات قرب القصر الملكي بالبيضاء مرة أو مرتين في الأسبوع).

عندما نتناول "صايكوك"، نجمع ما حصدناه في "نادر صغير"، لنواصل العمل في غسق اليوم الموالي، لكن مع شد الرحيل إلى "الكانون" (أي المنزل). وما أن نصل إلى الدار (أو الخيمة) حتى يناولني جدي خيوط "الدوم"، لننجز منه "السلل والقفف"، تحضيرا ليوم الجمعة (السوق الأسبوعي لجمعة سحيم)، لبيعها وشراء ما تحصل من مالها ما نحتاجه من "قرطاس ديال الشمع وسكر وزيت و خضر و شي لحيمات وشي تفيفيحات أو شي منونة وربطة النعناع".

في الرابعة أو الخامسة زوالا، وبعد أن تخف حدة الحرارة، كان علي القيام بإخراج البقر إلى "لخلا" (أي الحقل) لتهيم في الأرض بحثا عن الكلأ. وبالموازاة، علي أن أن أجمع "لوكيد" (وهو الوقود البيو المتأتي من روث الأبقار)، لكي نوقد به "الكانون" لطهي الماء في العشاء لإعداد الشاي مع الزبدة المخزنة في "القلوش". في المساء، أتولى إعطاء الماء للبهائم ثم إدخالها للإسطبل "الكوري".

اللحظة التي نحس فيها (أنا وأبناء الدوار) أننا متحررون من أي التزام هي عندما يتوجه جدي وأفراد القبيلة إلى المسجد لأداء صلاة المغرب وقراءة القرآن ثم أداء صلاة العشاء. هي ساعتان أو ساعتان ونصف، تكون كافية لنا نحن المراهقين لنلعب الكرة على "ضوء القمر"، أو الاستمتاع بنغمات لوتار والقصبة التي كان يتقنها الرعاة من أبناء الدوار.

مسألة واحدة ظلت تأسرني، منذ أن كنت يافعا إلى أن انتقل جدي إلى جوار ربه، وتتمثل في هندامه الآسر وهو يهم بالذهاب للمسجد. كان مستوى جدي بسيطا جدا، لكن بالنسبة للصلاة فطقوسها تفترض أن يرتدي الجلباب الأنيق والرزة المذهبة. ولا أخفي أني كنت معتزا بهندام جدي وأيضا بهندام إمام الدوار، الذي توفي هو الآخر رحمة الله عليه: تخالهما من كبار أعيان البلاد من شدة أناقة هندامهما، والحال أنهما مواطنان جد عادين وبسيطان. الأول، وهو جدي، بالكاد يضمن قوت عيشه، والثاني (الإمام) كان"مشارط" مع الدوار، وبالكاد هو الآخر يضمن لقمة العيش. ومع ذلك، لم تمنعهما بساطة العيش من أن يكونا في أبهى حلة وبهندام جد أنيق كلما حل موعد لقاء الله سبحانه وتعالى بالمسجد في صلاتي المغرب والعشاء.

عقب أداء جدي للطقوس الدينية، ألتحق ب"الخيمة" حيث تكون جدتي قد أعدت الشاي و"الزبدة البلدية" أو البيض البلدي للعشاء، وتبدأ متعة أخرى يحكي لي فيها جدي إشراقات وإخفاقات الحياة إلى أن أغفو وأنام في حضنه.

رحم الله جدي وجدتي وأسكنهما فسيح جناته.

كان سني لا يسمح لي بفهم هذا السنن "code"، لكن الأهم بالنسبة لي هو السفر والالتحاق ب"لبليدة"، حيث العمة والجد وأبناء الدوار. أذكر جيدا أن المرحوم والدي كان يوصي جيدا "لكريسون" خيرا بي لكي ينبهني بأن أنزل في نقطة "كبور العساس"، حتى لا أجد نفسي في آسفي أو الصويرة أو أكادير، حسب وجهة الحافلة التي امتطيتها.

وطوال أسفاري ما حدث أن "كريسون" ما، نسي وصية والدي. بل كان البعض منهم -وعمري لا يتعدى 13 أو 14 سنة- يعاملني معاملة "لفشوش"، إذ كلما نزلنا بزاوية سيدي اسماعيل بدكالة - المحطة الرئيسية التي تتوقف فيها الحافلة لكي يستريح المسافرون ويتناولون وجبتهم - كان "لكريسون" والسائق يطلبان من صاحب المقهى التكفل ب"الموتشو" (أي أنا): والموتشو عبارة كانت تستعمل لوصف اليافع، ومازالت أستعملها أنا أيضا لحدود اليوم.

عدة سفري التي كانت تعدها لي أمي، أطال الله عمرها، كانت تقتصر على كسرة خبز "بطبوط" مدهون بالزبدة وزجاجة ماء. لكن أن أحلم ب"الشواء"، فهذا كان من سابع المستحيلات، بالنظر إلى أن جيلي لم يكن آنذاك يأكل "الشواء" إلا في "العيد الكبير". لدرجة أننا كنا في صغرنا نتبادل في الدرب مقولة "شي شوي وشي يتشوا". من هنا، كانت لحظة سفري من البيضاء إلى عبدة كل صيف فرصة لأنعم بالتلذذ ب "أكل الشواء فابور على حساب الشيفور الذي يوصي مول المقهى خيرا بي". وهذا السلوك الإحساني أو الإنساني (سميه كما تشاء) هو الذي جعلني، بعد اكتمال نضجي المدني والسياسي فيما بعد، أكون مدينا لكل سائقي الحافلات والشاحنات بالمغرب وأتعاطف معهم ومع قضاياهم إلى اليوم.

عندما تصل الحافلة إلى نقطة "كبور العساس"، قبيل جمعة سحيم (الآن أصبحت هذه النقطة مقرا لجماعة أحضر القروية)، يخبرني "لكريسون" بأننا وصلنا، فأنزل بعد شكره وشكر "الشيفور". وتبدأ مرحلة أخرى في تدبر وسيلة تنقل نحو الدوار الذي يبعد بحوالي 8 كيلومترات. وبحكم قلة وسائل النقل آنذاك، وبحكم صغر سني وقدرتي على تحمل المشي لمسافة بعيدة، لم يكن لي من بد سوى قطع المسافة "كعطة". ولا أنكر أن التجربة كانت مفيدة، إذ تسمح لي بإجراء مسح للمجال الذي أقطعه ومعرفة الدواوير وأسمائها وشعابها. عندما أجوع، أدخل ل"جنان" وآكل ما أشاء من "كرموس". وعندما أعطش، أقصد أي "مطفية" فتزودني بنات وأبناء أي دوار بالماء.

وما أن أصل إلى دوار سيدي هدي، حيث يسكن جدي وعماتي، حتى أحس بالنشوة.

كيف لا أحس بالنشوة وزوج عمتي سي الطيبي رحمة الله عليه، كان يضعني في مرتبة ابنه؟ كيف لا أحس بالنشوة وجدي سيدي الحسن وجدتي للا عائشة يمنحان "لاكارت بلانش" لأقوم بأي شيء يحلو لي وفي أي وقت وبدون حساب؟

أعتبر تلك المرحلة من أبهى وأعذب وأجمل فترات عمري، لأني تعلمت خلالها الوفاء في العمل والإخلاص في العمل والولاء للعمل. لم يكن هناك باطرون أو مدير أو وزير يملي على جدي أو على زوج عمتي ما يجب عمله. كنت يافعا وأستيقظ في الفجر وأذهب معهما (كل على حدة لأني في كل يوم أو يومين أنام عند جدي أو عند عمتي عائشة، أطال الله عمرها) للحقل ل"نكربل" أو ل"نحصد" أو ل"نقلب الأرض" أو ل"نسقي البحيرة". في العاشرة أو الحادية عشرة - عندما يحتد الحر- نعود إلى الدوار ليس للخلود إلى الراحة، بل لإنجاز مهام أخرى.

كانت وضعية جدي سيدي الحسن المادية صعبة، بالنظر إلى أنه لم يكن يملك إلا أرضا "بور" في منطقة الشبيكة (عكس باقي سكان الدوار الذين كانوا يملكون أرضا بورية وأخرى في المجال المسقي). والشبيكة أرض صخرية تبعد عن دوار "سيدي هدي" بحوالي 4 كيلومترات. كان الذهاب للحقل متعة، تعلمت فيها فضيلة الإنصات، بحكم أن جدي كان طوال المسافة، مشيا على الأقدام، يحكي لي عن المنطقة وأنسابها وشبكة المصاهرات وعن أنواع الحبوب وتوالد الحيوانات وكيفية خزن المنتوج. كانت أحاديثه تفتح شهيتي لأسأل وأطرح الأسئلة المتتالية. والجميل أن جدي - رحمه الله- لم يمل أبدا من أسئلتي. كان لسانه "على القرص"، في أي سؤال يعطيني الجواب، وفي كل غموض يتدخل ليبدد الأمور. بفضله اكتسبت ثقافة فلاحية وأنتروبولوجية أفادتني كثيرا فيما بعد في حياتي الشخصية والمهنية.

عندما نصل إلى أرض الشبيكة، كان جدي يناولني المنجل لنحصد، أنا وإياه، القمح في الحقل. وكان يعلمني كيف أقطع وكيف أجمع و"أبرول السبولة". في البدء، كان الأمر صعبا، لكن مع مرور الوقت أصبحت ماهرا في "الحسك" و"التشبيك".

في حدود العاشرة أو الحادية عشرة صباحا (والشمس قد استقرت في كبد السماء)، نخلد إلى الاستراحة أنا وجدي. فتتراءى لنا جدتي المرحومة للا عائشة، وهي تحمل لنا اللبن مع الذرة، ونخلط ذلك في "أكلة صايكوك" (وهي الأكلة التي مازلت مواظبا عليها إلى اليوم عند المحلبات قرب القصر الملكي بالبيضاء مرة أو مرتين في الأسبوع).

عندما نتناول "صايكوك"، نجمع ما حصدناه في "نادر صغير"، لنواصل العمل في غسق اليوم الموالي، لكن مع شد الرحيل إلى "الكانون" (أي المنزل). وما أن نصل إلى الدار (أو الخيمة) حتى يناولني جدي خيوط "الدوم"، لننجز منه "السلل والقفف"، تحضيرا ليوم الجمعة (السوق الأسبوعي لجمعة سحيم)، لبيعها وشراء ما تحصل من مالها ما نحتاجه من "قرطاس ديال الشمع وسكر وزيت و خضر و شي لحيمات وشي تفيفيحات أو شي منونة وربطة النعناع".

في الرابعة أو الخامسة زوالا، وبعد أن تخف حدة الحرارة، كان علي القيام بإخراج البقر إلى "لخلا" (أي الحقل) لتهيم في الأرض بحثا عن الكلأ. وبالموازاة، علي أن أن أجمع "لوكيد" (وهو الوقود البيو المتأتي من روث الأبقار)، لكي نوقد به "الكانون" لطهي الماء في العشاء لإعداد الشاي مع الزبدة المخزنة في "القلوش". في المساء، أتولى إعطاء الماء للبهائم ثم إدخالها للإسطبل "الكوري".

اللحظة التي نحس فيها (أنا وأبناء الدوار) أننا متحررون من أي التزام هي عندما يتوجه جدي وأفراد القبيلة إلى المسجد لأداء صلاة المغرب وقراءة القرآن ثم أداء صلاة العشاء. هي ساعتان أو ساعتان ونصف، تكون كافية لنا نحن المراهقين لنلعب الكرة على "ضوء القمر"، أو الاستمتاع بنغمات لوتار والقصبة التي كان يتقنها الرعاة من أبناء الدوار.

مسألة واحدة ظلت تأسرني، منذ أن كنت يافعا إلى أن انتقل جدي إلى جوار ربه، وتتمثل في هندامه الآسر وهو يهم بالذهاب للمسجد. كان مستوى جدي بسيطا جدا، لكن بالنسبة للصلاة فطقوسها تفترض أن يرتدي الجلباب الأنيق والرزة المذهبة. ولا أخفي أني كنت معتزا بهندام جدي وأيضا بهندام إمام الدوار، الذي توفي هو الآخر رحمة الله عليه: تخالهما من كبار أعيان البلاد من شدة أناقة هندامهما، والحال أنهما مواطنان جد عادين وبسيطان. الأول، وهو جدي، بالكاد يضمن قوت عيشه، والثاني (الإمام) كان"مشارط" مع الدوار، وبالكاد هو الآخر يضمن لقمة العيش. ومع ذلك، لم تمنعهما بساطة العيش من أن يكونا في أبهى حلة وبهندام جد أنيق كلما حل موعد لقاء الله سبحانه وتعالى بالمسجد في صلاتي المغرب والعشاء.

عقب أداء جدي للطقوس الدينية، ألتحق ب"الخيمة" حيث تكون جدتي قد أعدت الشاي و"الزبدة البلدية" أو البيض البلدي للعشاء، وتبدأ متعة أخرى يحكي لي فيها جدي إشراقات وإخفاقات الحياة إلى أن أغفو وأنام في حضنه.

رحم الله جدي وجدتي وأسكنهما فسيح جناته.