في زمن تتزايد فيه الفضائح على شتى المستويات، تبدو حادثة تورط أستاذ جامعي في بيع الشهادات أكثر من مجرد خرق فردي للقانون والأخلاق. إنها مرآة تعكس أزمة أعمق وأخطر من انحراف شخصي؛ أزمة تتعلق بهشاشة القيم داخل الجامعة، وبانهيار منظومة التربية الأخلاقية التي من المفترض أن تكون ركيزة للعلم والمعرفة. فما الذي يدفع من يحمل رسالة التعليم إلى استغلال منصبه بهذه الطريقة؟ وكيف يمكن تفسير هذه الظاهرة في سياق اجتماعي ونفسي يعاني من تشوهات متعددة؟ هذه الأسئلة وغيرها تحاول هذه المقالة أن تلقي عليها الضوء، مستعرضة أبعاد الأزمة بين النفسي والاجتماعي والتربوي والتشريعي.

تحولات القيم داخل الجامعة: من تكوين النخب إلى إعادة إنتاج الرداءة

من منظور إنساني وتربوي، لا تكشف فضائح بعض الأساتذة الجامعيين إلا عن غياب الضمير المهني والأخلاقي، وسيطرة الرغبة في المنفعة والمكسب السريع على روح المسؤولية. فالانحراف لا يحدث فجأة، بل يتشكل في بيئة تفتقد إلى ترسيخ القيم، وتُستبدل فيها المبادئ بالسعي وراء الامتيازات بأي وسيلة، ولو على حساب المهنة والقانون والكرامة. ويزداد الوضع تعقيدًا حين نعلم أن إسناد الإشراف الأكاديمي على هذه الأطروحات لا يخضع دائمًا لمعيار الكفاءة العلمية أو النزاهة الأخلاقية، بل كثيرًا ما يتم وفق منطق الزبونية والولاءات الحزبية والمحسوبية، في إطار ما يمكن وصفه بـ"ريع الإشراف الجامعي". وهكذا تُختزل الجامعة، في بعض جوانبها، إلى آلية لإعادة إنتاج الرداءة بدل محاربتها، وتفقد رسالتها الجوهرية المتمثلة في صون القيم، وتنمية الفكر النقدي، وتكريس ثقافة المسؤولية.

من منظور إنساني وتربوي، لا تكشف فضائح بعض الأساتذة الجامعيين إلا عن غياب الضمير المهني والأخلاقي، وسيطرة الرغبة في المنفعة والمكسب السريع على روح المسؤولية. فالانحراف لا يحدث فجأة، بل يتشكل في بيئة تفتقد إلى ترسيخ القيم، وتُستبدل فيها المبادئ بالسعي وراء الامتيازات بأي وسيلة، ولو على حساب المهنة والقانون والكرامة. ويزداد الوضع تعقيدًا حين نعلم أن إسناد الإشراف الأكاديمي على هذه الأطروحات لا يخضع دائمًا لمعيار الكفاءة العلمية أو النزاهة الأخلاقية، بل كثيرًا ما يتم وفق منطق الزبونية والولاءات الحزبية والمحسوبية، في إطار ما يمكن وصفه بـ"ريع الإشراف الجامعي". وهكذا تُختزل الجامعة، في بعض جوانبها، إلى آلية لإعادة إنتاج الرداءة بدل محاربتها، وتفقد رسالتها الجوهرية المتمثلة في صون القيم، وتنمية الفكر النقدي، وتكريس ثقافة المسؤولية.

التنشئة الاجتماعية والتطبيع مع الفساد

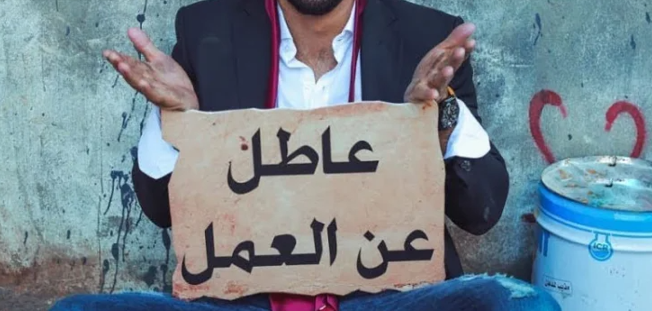

في العمق، لا يمكن فهم الانحرافات الأخلاقية لبعض الفاعلين التربويين دون تفكيك البنية السوسيوثقافية التي تنتجهم وتشرعن سلوكهم. فالمدرسة، في المجتمعات التي تعرف انتقالًا قيميا غير مكتمل، لم تعد ذاك الفضاء الرمزي الذي تُصنع فيه القدوة، بل أصبحت في حالات كثيرة امتدادًا لمجتمع مأزوم، تَحوّلت فيه القيم إلى شعارات جوفاء، والوظائف إلى مواقع للتموقع الاجتماعي. إن جزءًا كبيرًا من هذه الانزلاقات يُردّ إلى تصدع منظومة التنشئة الاجتماعية، حيث فقدت الأسرة دورها المركزي في غرس القيم، وتراجعت المدرسة إلى وظيفة تقنية تُنتج حاملي شواهد أكثر مما تُكوّن مواطنين. كما أن الخطاب الإعلامي والثقافة الشعبية يكرّسان، بوعي أو بدونه، صورةً استهلاكية للنجاح تقوم على الوجاهة والربح والسلطة، لا على النزاهة والاستحقاق.

في العمق، لا يمكن فهم الانحرافات الأخلاقية لبعض الفاعلين التربويين دون تفكيك البنية السوسيوثقافية التي تنتجهم وتشرعن سلوكهم. فالمدرسة، في المجتمعات التي تعرف انتقالًا قيميا غير مكتمل، لم تعد ذاك الفضاء الرمزي الذي تُصنع فيه القدوة، بل أصبحت في حالات كثيرة امتدادًا لمجتمع مأزوم، تَحوّلت فيه القيم إلى شعارات جوفاء، والوظائف إلى مواقع للتموقع الاجتماعي. إن جزءًا كبيرًا من هذه الانزلاقات يُردّ إلى تصدع منظومة التنشئة الاجتماعية، حيث فقدت الأسرة دورها المركزي في غرس القيم، وتراجعت المدرسة إلى وظيفة تقنية تُنتج حاملي شواهد أكثر مما تُكوّن مواطنين. كما أن الخطاب الإعلامي والثقافة الشعبية يكرّسان، بوعي أو بدونه، صورةً استهلاكية للنجاح تقوم على الوجاهة والربح والسلطة، لا على النزاهة والاستحقاق.

في هذا السياق، يُصبح الفاعل التربوي، مهما تلقى من تكوين أكاديمي، معرضًا لاختلال أخلاقي إذا لم يتوفر له رصيد من المناعة الرمزية، يُحصنه من الانزلاق وسط بيئة تشجع الريع، وتُكافئ الولاء، وتُقصي الكفاءة. وتبدو المفارقة أكثر فداحة حين نعلم أن بعض المتورطين في هذه السلوكيات المشينة هم أنفسهم من يُدرّسون القانون، ويشرفون على أطروحات في القانون الجنائي والحكامة الأمنية ومكافحة الفساد. إنه انفصام حاد بين الخطاب والممارسة، يُفرغ المعرفة من بعدها التحرري، ويحوّل الجامعة من فضاء للقيم والبحث والنزاهة إلى مسرح للتناقضات وشرعنة الرياء المعرفي. ! إنها مفارقة تكشف ليس فقط انفصامًا فرديًا، بل أيضًا تطبيعًا مؤسساتيًا مع الازدواجية.

الأزمة، إذًا، ليست مجرد اختلال سلوكي طارئ، بل علامة على تصحّر قيمي تمأسس داخل المنظومة التربوية المجتمعية، وتغذيه ثقافة عامة تساهلت مع الفساد، ورفعت شعار "من لا يتحايل لا ينجح". في غياب إعادة اعتبار للمدرسة كفضاء رمزي لصناعة الإنسان، لا مجرد منتِج للشهادات، ستظل هذه الانحرافات تتكرر، لأن البنية التي تولّدها ما تزال قائمة، وشرعيتها ما تزال مقبولة، وإن بصمتٍ خجول.

الانفصام الجماعي: مجتمع يدين الفساد ويمارسه

واللافت في التفاعل الاجتماعي مع الفضيحة هو اتساع دائرة الإدانة لكن المفارقة أن كثيرًا من هذه الأصوات سبق أن سكتت أو تواطأت، مما يعكس ما يُعرف بـ"الإسقاط الجمعي"؛ حيث يدين الفرد غيره ليطهّر نفسه رمزيًا. هكذا تتحول الفضيحة إلى طقس جماعي لتبرئة الذات، لا لمساءلة المنظومة. ويكشف هذا عن انفصام أخلاقي عميق: نفاق قيمي تُرفع فيه شعارات النزاهة، بينما يُمارَس التواطؤ في الخفاء.

واللافت في التفاعل الاجتماعي مع الفضيحة هو اتساع دائرة الإدانة لكن المفارقة أن كثيرًا من هذه الأصوات سبق أن سكتت أو تواطأت، مما يعكس ما يُعرف بـ"الإسقاط الجمعي"؛ حيث يدين الفرد غيره ليطهّر نفسه رمزيًا. هكذا تتحول الفضيحة إلى طقس جماعي لتبرئة الذات، لا لمساءلة المنظومة. ويكشف هذا عن انفصام أخلاقي عميق: نفاق قيمي تُرفع فيه شعارات النزاهة، بينما يُمارَس التواطؤ في الخفاء.

هذا التناقض يتعزز بثقافة "السخط الرقمي"، حيث تُختزل المشاركة في تعليقات غاضبة لا تترجم إلى فعل جماعي أو ضغط فعلي. فيتحول الفساد إلى فرجة أخلاقية، يُستهلك فيها سقوط الآخر بدلًا من الدفاع عن القيم.

وتغذي مؤسسات التنشئة هذا السلوك المزدوج: فالإعلام والتعليم والخطاب الديني يروّجون لمثالية لا تنعكس في الواقع، بل تتعايش مع ممارسات تُكرّس الفساد. والنتيجة مجتمع مأزوم رمزيًا، يدين الفساد في العلن، لكنه يعيد إنتاجه في الممارسة.

لذلك، لا يكفي الإصلاح القانوني وحده؛ بل يتطلب تغييرًا عميقًا في البنية الثقافية والقيمية، يبدأ من الأسرة ويمتد عبر المدرسة والإعلام، ليُترجم إلى سلوك عام صادق، لا مجرد طقوس لإبراء الذمة.

لذلك، لا يكفي الإصلاح القانوني وحده؛ بل يتطلب تغييرًا عميقًا في البنية الثقافية والقيمية، يبدأ من الأسرة ويمتد عبر المدرسة والإعلام، ليُترجم إلى سلوك عام صادق، لا مجرد طقوس لإبراء الذمة.

في المحصلة، نكون أمام مجتمع مأزوم رمزيًا: يُدين الفساد لأنه يعانيه، لكنه يُعيد إنتاجه لأنه تشرب منطقه. وبين الألم والاعتياد، ينشأ شكل من التبلد الأخلاقي الذي لا يرى في الفساد انحرافًا واستثناء عن القاعدة، بل القاعدة ذاتها. وما يُهاجَم في العلن تُبرره الممارسة، وما يُدافع عنه في الخطاب يُفرَّغ من مضمونه في الواقع.

ولهذا، فإن أي إصلاح حقيقي لا يمكن أن يقتصر على قوانين زجرية أو إجراءات تأديبية، بل لا بد أن يشمل إعادة بناء رمزية كاملة للقيم، تبدأ من الأسرة، وتُمرَّر عبر المدرسة، وتتجلى في الإعلام، وتُصدَّق بالممارسة العامة. فدون تغييرٍ في البنية الثقافية العميقة، سيبقى الفساد هو القاعدة، والإدانة مجرد طقس لتبرئة الذات.

تعديل القانون الجنائي ومناورة خنق المجتمع المدني

لعل أكثر الخطوات إثارة للاستغراب ودلالة على كيفية حماية الفساد من فوق، وتبدو خطوة وزير العدل في تمرير تعديل على القانون الجنائي الذي كان ينوي تجريد جمعيات المجتمع المدني من الحق في تحريك الدعوى العمومية في قضايا الفساد. هذه الخطوة، التي مرت دون صخب سياسي أو إعلامي كافٍ، كانت تهدف بوضوح إلى خنق إحدى القنوات القليلة التي ما تزال مفتوحة أمام المواطنين لكشف الفساد ومساءلة المتورطين فيه. خصوصا وأن محرك الدعوى ضد هذه الآلة الفضائحية هو مرصد حقوقي لحماية المال العام ومكافحة الفساد. لقد أراد الوزير أن يُغلق الباب الأخير الذي قد يدخل منه ضوء الشفافية، ويفرض سيطرة مركزية على السلطة القضائية، المحاولة تُظهر أن الفساد قد يحصن ضد المساءلة. وهنا تكمن الخطورة الكبرى: حين يصبح القانون ذاته أداةً لحماية الفساد.

لعل أكثر الخطوات إثارة للاستغراب ودلالة على كيفية حماية الفساد من فوق، وتبدو خطوة وزير العدل في تمرير تعديل على القانون الجنائي الذي كان ينوي تجريد جمعيات المجتمع المدني من الحق في تحريك الدعوى العمومية في قضايا الفساد. هذه الخطوة، التي مرت دون صخب سياسي أو إعلامي كافٍ، كانت تهدف بوضوح إلى خنق إحدى القنوات القليلة التي ما تزال مفتوحة أمام المواطنين لكشف الفساد ومساءلة المتورطين فيه. خصوصا وأن محرك الدعوى ضد هذه الآلة الفضائحية هو مرصد حقوقي لحماية المال العام ومكافحة الفساد. لقد أراد الوزير أن يُغلق الباب الأخير الذي قد يدخل منه ضوء الشفافية، ويفرض سيطرة مركزية على السلطة القضائية، المحاولة تُظهر أن الفساد قد يحصن ضد المساءلة. وهنا تكمن الخطورة الكبرى: حين يصبح القانون ذاته أداةً لحماية الفساد.

الفضيحة مرآة مجتمع لا يحب أن يرى وجهه

ليست فضيحة "بيع الشهادات الجامعية" سوى رأس جبل الجليد في مشهد تتقاطع فيه خيوط الفساد المؤسساتي، والانهيار التربوي، والنفاق الاجتماعي. إنها ليست حادثة معزولة، بل علامة فارقة على مرض بنيوي ينخر الجامعة والمجتمع معًا، ويكشف كيف تفقد المؤسسات معناها حين يُختزل العلم في ورقة، وتُستبدل القيمة بالمنفعة. وربما تكمن قيمة هذه الفضيحة، إن أحسنا قراءتها، في أنها أرغمتنا على مواجهة ما كنا نتواطأ على إنكاره. إنها ليست فقط إدانة لفعل شاذ، بل دعوة صادمة للنظر في المرآة، حيث ينعكس وجه مجتمع يُدين الفساد بلسانه، ويمارسه بأطرافه.

ليست فضيحة "بيع الشهادات الجامعية" سوى رأس جبل الجليد في مشهد تتقاطع فيه خيوط الفساد المؤسساتي، والانهيار التربوي، والنفاق الاجتماعي. إنها ليست حادثة معزولة، بل علامة فارقة على مرض بنيوي ينخر الجامعة والمجتمع معًا، ويكشف كيف تفقد المؤسسات معناها حين يُختزل العلم في ورقة، وتُستبدل القيمة بالمنفعة. وربما تكمن قيمة هذه الفضيحة، إن أحسنا قراءتها، في أنها أرغمتنا على مواجهة ما كنا نتواطأ على إنكاره. إنها ليست فقط إدانة لفعل شاذ، بل دعوة صادمة للنظر في المرآة، حيث ينعكس وجه مجتمع يُدين الفساد بلسانه، ويمارسه بأطرافه.

إن مقاومة الفساد، في جوهرها، لا تبدأ من قاعات المحكمة، بل من بيت الأسرة، ومنهج المدرسة، ومدرجات الجامعة. تبدأ من إعادة صياغة الإنسان، لا ككائن ناجح فحسب، بل كنموذج للنزاهة الفاعلة، يؤمن بأن الأخلاق ليست رفاهًا شخصيًا، بل شرطًا ضروريًا لبقاء جماعي يستحق الحياة.