منذ أن أحكمت فرنسا سيطرتها على الجزائر في العام 1830، لم تتوقف عن النظر إلى «الصحراء الشرقية» للمغرب بوصفها مجالا ترابيا قابلا للقضم كلما اقتضت مصالحها الاستراتيجية والعسكرية ذلك، إذ عملت على تفكيك المجال الترابي المغربي عبر أدوات قانونية ودبلوماسية وإدارية. وهو ما يجعل قضية «الصحراء الشرقية» تتجاوز «النزاع الحدودي»، ما دامت تتصل في العمق بإرث استعماري تشكّل عبر مفاوضات غير متكافئة وشخصيات محاصَرة وسياسات فرنسية اشتغلت بمكر ودهاء على تحويل المؤقت إلى دائم، و«الحدود السائلة» إلى «حدود صلبة» ما زالت آثارها السياسية والجغرافية قائمة إلى اليوم.

المعاهدات: الاستعمار المقنّع

شكّلت الاتفاقيات والمعاهدات التي أبرمتها فرنسا مع المغرب، منذ مطلع القرن العشرين، إحدى أخطر الآليات التي استُعملت للقفز عن منطق الاحتلال المباشر، ذلك أنها غلفته قبل توقيع معاهدة الحماية عام 1912 بنصوص قانونية تبدو، في ظاهرها، تنظيمية أو تقنية، بينما كانت في جوهرها أدوات لإعادة تشكيل المجال الترابي المغربي وفق حاجات المشروع الاستعماري الفرنسي في الجزائر.

وقد بدأت هذه السياسة بشكل واضح مع اتفاق باريس لسنة 1901، الذي أُبرم في سياق دولي ضاغط على المغرب، في لحظة كانت فيها الدولة المغربية منهارة وتعاني من ضعف مالي وعسكري بنيوي. وهو الاتفاق الذي أقرّ مبدأ «تنظيم» الحدود بين المغرب و«الجزائر الفرنسية» دون تحديد واضح ونهائي للمجال الترابي، مما نتج عنه التباس كبير ستستثمره فرنسا لاحقا إلى حد بعيد. فقد كانت الصحراء الشرقية، الممتدة من تخوم فكيك إلى «توات» و«تيديكلت» و«كورارة»، مجالا تاريخيا تحكمه السيادة المغربية، إذ تتحرك فيه القبائل في إطار بيعة المخزن، وتجبى فيه الضرائب، وتمارس فيه السلطة الدينية والقضائية.

وجاءت اتفاقيتا الجزائر لسنة 1902، اللتان ارتبط بهما اسم محمد الجبّاص «العلّاف الكبير في حكومة فضول غرنيط» ومحمد المقري «المكلف بالأملاك المخزنية» والحاج عمر الخطيب «المترجم»، لتُجسّدا الانتقال من الغموض إلى القضم التدريجي. فقد قُدّمت هاتان الاتفاقيتان بوصفهما تطبيقا تقنيا لمقتضيات اتفاق باريس، غير أنهما في الواقع كرّستا أولى عمليات بتر التراب المغربي عبر الفصل الميداني بين المغرب وصحرائه الشرقية، وذلك عبر رسم الخط الحدودي الممتدة من وادي كيس إلى ثنية بن ساس، فيما ظلت كل الأطراف تعتبر باقي الأراضي مجرد فياف خالية لا حاجة إلى ترسيمها، مما دفع فرنسا إلى تجنيد بعثات عسكرية وتقنية لرسم خطوط «مؤقتة» للفصل بين النفوذَين، لكنها سرعان ما تحولت إلى حدود فعلية، تُدار على الأرض من طرف الإدارة الفرنسية بالجزائر، بعد أن أطبقت عليها قبل ذلك (1901) القوات العسكرية الفرنسية بقيادة الجنرال «سرفيير»، ثم الجنرال «ريسبورغ».

وتكمن خطورة هذه الاتفاقيات في أنها لم تنص صراحة على التنازل عن الأراضي، لكنها أفرغت السيادة المغربية من مضمونها العملي. ففرنسا لم تكن بحاجة إلى اعتراف قانوني صريح بضم الصحراء الشرقية للمغرب إلى «الجزائر الفرنسية»، بقدر ما كانت بحاجة إلى التحكم الإداري والعسكري فيها، وهو ما تحقق تدريجيا عبر منع المخزن من ممارسة سلطته، وإلحاق المجال المغربي بالإدارة الفرنسية- الجزائرية، وفرض خرائط جديدة تُدرّس وتُعتمد داخل المنظومة الاستعمارية، ثم تُقدَّم لاحقاً كحقائق جغرافية غير قابلة للنقاش.

ومع فرض نظام الحماية سنة 1912، دخلت سياسة القضم مرحلة أكثر تنظيما. فالمعاهدات السابقة، التي أُبرمت مع مغرب يتمتع- نظريا- بسيادته، أصبحت تُؤوَّل من طرف فرنسا وحدها، باعتبارها القوة الحامية. وفي هذا السياق، عملت الإدارة الاستعمارية على فصل الصحراء الشرقية نهائيا عن المجال المغربي الخاضع للحماية، واعتبارها جزءا لا يتجزأ من الجزائر الفرنسية. ولم يكن هذا الفصل قرارا فجائياً، بل نتيجة تراكم طويل من الاتفاقيات الغامضة، والمذكرات الإدارية، والأوامر العسكرية، التي جعلت من الوجود المغربي في تلك المناطق مجرد ذكرى تاريخية.

في تلك المرحلة، استثمرت فرنسا، إذن، ضعف التمثيل المغربي، وتشتت القرار المخزني، واعتماد بعض رجال المخزن آنذاك على منطق «تقليل الخسائر»، لتفرض تصورها للحدود. وكانت تعلم أن الزمن يعمل لصالحها: فكل سنة تمرّ دون حضور مغربي فعلي في الصحراء الشرقية تعني ترسيخ واقع جديد، وكل خريطة تُرسم، وكل إدارة تُقام، وكل قبيلة مغربية تُلحق بالمنظومة الجزائرية، تُبعد تلك الأراضي خطوة إضافية عن المغرب.

وبذلك، فإن الاتفاقيات والمعاهدات التي أبرمتها فرنسا مع المغرب لم تكن مجرد وثائق تاريخية انتهى مفعولها بانتهاء الاستعمار، بل شكلت الأساس القانوني والسياسي الذي بُني عليه النزاع اللاحق حول الصحراء الشرقية المقتطعة ظلما من سيادة المغرب.

الأسس المغربية الخمسة

ترتكز مطالب المغرب في صحرائه الشرقية على أسس تاريخية وقانونية وسياسية متداخلة، لا يمكن اختزالها في منطق النزاع الحدودي الكلاسيكي، كما لا يمكن فهمها إلا في إطار تاريخ تشكّل الدولة المغربية وحدودها قبل التدخل الاستعماري، وفي ضوء الكيفية التي أعادت بها فرنسا رسم المجال المغاربي بما يخدم مشروعها الإمبراطوري الاستعماري.

أولا: الأساس التاريخي، إذ إن الصحراء الشرقية كانت جزءا عضويا من المجال السلطاني، تمارس فيه الدولة المغربية سلطتها عبر آليات تقليدية متجذرة، في مقدمتها البيعة، وتعيين القواد والعمال، وجباية الضرائب، وإيفاد القضاة والعلماء، وحماية القوافل والزوايا. وقد شكّلت مناطق مثل فكيك وتافيلالت وتوات وكورارة وتيديكلت امتدادا طبيعيا للمغرب، اقتصادياً وروحيا وسياسيا، وكانت مرتبطة بالمخزن بروابط ثابتة، وإن اتخذت في المجال الصحراوي طابعاً مرناً يتلاءم مع خصوصيات القبائل ونمط العيش والتنقل.

ثانيا: الأساس البشري والاجتماعي، إذ إن القبائل التي استوطنت الصحراء الشرقية كانت في غالبيتها قبائل مغربية البيعة والانتماء، تتقاسم مع باقي مناطق المغرب نفس البنية الثقافية والدينية، وترتبط بالزوايا المغربية الكبرى، وتخضع رمزيا وسياسيا لسلطة السلطان. ولم تكن الحدود، بالمعنى الأوروبي الحديث، تفصل بين المغرب وامتداداته الصحراوية، بل كان المجال يُدار بمنطق النفوذ والولاء، وهو منطق ساد في كل دول المنطقة قبل فرض الحدود الاستعمارية الصارمة.

ثالثا: الأساس الاستعماري، إذ لم تفقد هذه المناطق ارتباطها بالمغرب نتيجة حرب خاسرة أو معاهدة تنازل صريحة، بل جرى فصلها تدريجيا عبر اتفاقيات غامضة وغير متكافئة أبرمتها فرنسا مع مغرب ضعيف السيادة، ثم عبر قرارات إدارية وعسكرية أحادية الجانب بعد فرض الحماية. ففرنسا، باعتبارها قوة محتلة للجزائر ثم للمغرب، أعادت رسم الحدود بين مستعمرتين تابعتين لها، دون اعتبار لإرادة السكان أو للروابط التاريخية، واعتبرت الصحراء الشرقية المغربية جزءا من «الجزائر الفرنسية»، في خرق واضح لمنطق استمرارية الدولة المغربية.

رابعا: الأساس القانوني، إذ عبرت الاتفاقيات التي استندت إليها فرنسا في فصل الصحراء الشرقية عن إكراه سياسي وعسكري، كما أنها لم تُبرم لترسيم حدود نهائية، بل لتنظيم مؤقت للنفوذ، جرى تحويله لاحقا، بفعل الأمر الواقع، إلى حدود صلبة.

خامسا: الأساس الكرنولوجي، ذلك أن النزاع حول الصحراء الشرقية لم يكن مطروحاً بهذا الشكل قبل الاستعمار، ولم يتحول إلى إشكال سياسي حاد إلا بعد استقلال البلدين «المغرب والجزائر»، حين ورثت الجزائر حدودا رسمتها فرنسا لخدمة مصالحها، لا لتجسيد واقع تاريخي أو جغرافي عادل. فحرب الرمال التي اندلعت سنة 1963، وما تلاها من توترات، كشفت أن الحدود الموروثة عن الاستعمار لم تكن محل توافق تاريخي، بل كانت خطوطا مفروضة بالقوة، تجاهلت الامتداد المغربي الطبيعي نحو الشرق.

وتأسيسا على كل ذلك، فإن مطلب المغاربة باستعادة الصحراء الشرقية يستند إلى دعوة إلى إعادة قراءة الإرث الاستعماري، وتصحيح اختلالاته، والاعتراف بأن ما فرضته فرنسا بالقوة والخرائط لا يمكن أن يلغي قرونا من الارتباط السياسي والبشري بين المغرب وعمقه الصحراوي الشرقي.

وتأسيسا على كل ذلك، فإن مطلب المغاربة باستعادة الصحراء الشرقية يستند إلى دعوة إلى إعادة قراءة الإرث الاستعماري، وتصحيح اختلالاته، والاعتراف بأن ما فرضته فرنسا بالقوة والخرائط لا يمكن أن يلغي قرونا من الارتباط السياسي والبشري بين المغرب وعمقه الصحراوي الشرقي.

الإنكار الفرنسي للمسؤولية التاريخية

يتسم الموقف الفرنسي من مسألة الصحراء الشرقية بنوع من الصمت الحذر والازدواجية المحسوبة؛ ذلك أن فرنسا، التي تعتبر الفاعل المركزي في نشأة هذا الإشكال، ترفض اليوم تحمل كلفة تلك الاختيارات، وتتعامل مع الوضع من خلال ثلاث ركائز أساسية: «إنكار المسؤولية السياسية المباشرة؛ التمسك العملي بالحدود التي رسمها الاستعمار؛ تجنب أي نقاش تاريخي قد يفضي إلى إعادة تقييم دورها في تفكيك المجال الترابي المغربي». وتبعا لذلك، فإن موقفها يعتبر، في نظر كثير من الباحثين امتدادا غير مباشر للسياسة نفسها التي قادت إلى قضم الأراضي المغربية الشرقية: سياسة تحويل القوة إلى قانون، ثم تحويل القانون إلى واقع دائم.

هكذا، تعتمد فرنسا، من الناحية المبدئية، خطابا يقوم على احترام «الشرعية الدولية» والحدود الموروثة عن الاستعمار، وتعتبر أن القضايا الحدودية بين الدول المغاربية شأن ثنائي أو إقليمي لا دخل لها فيه. غير أن هذا الموقف الظاهري يخفي حقيقة أساسية، هي أن تلك «الشرعية» نفسها نتاج مباشر للسياسات الاستعمارية الفرنسية.

ففرنسا هي التي بترت الصحراء الشرقية من المغرب، وحولته إلى جزء من الجزائر الفرنسية، وهي التي ألحقتها إداريا وعسكريا بالجزائر، وهي التي فرضت خرائط وحدودا لم تكن موجودة بهذا الشكل قبل الاحتلال. وبالتالي فإن تمسكها اليوم بالحدود الموروثة عن الاستعمار هو في جوهره تمسك بإرثها الاستعماري، خاصة أنها نفسها، بعد استقلال الجزائر، أمام معادلة دقيقة: فهي من جهة مسؤولة تاريخيا عن رسم الحدود، ومن جهة أخرى حريصة على الحفاظ على علاقات استراتيجية قوية مع الجزائر، خاصة في ما يتعلق بالطاقة والأمن والهجرة والنفوذ في الساحل الإفريقي. لذلك اختارت موقفاً يقوم على دعم ضمني للحدود الجزائرية، دون إعلان صريح لمسؤوليتها عن جذورها الاستعمارية. فالإقرار بأن الصحراء الشرقية اقتُطعت من المغرب قسراً يعني، من وجهة نظر باريس، فتح ملف واسع قد لا يقتصر على المغرب وحده، بل يمتد إلى كامل إفريقيا التي رسمت فرنسا حدود دولها بالمنطق نفسه.

أما في علاقتها بالمغرب، فقد حرصت فرنسا على الفصل بين التعاون السياسي والاقتصادي، وبين القضايا التاريخية الحساسة. فهي تدرك أن المغرب يعتبر الصحراء الشرقية جزءاً من ذاكرته الترابية، لكنها في المقابل تتجنب أي موقف يمكن أن يُفهم كتشكيك في الحدود الجزائرية الحالية الموروثة عن الاستعمار. وبهذا المعنى، تلعب فرنسا دور «الشاهد الصامت»: لا تنكر صراحة مسؤوليتها التاريخية، لكنها لا تعترف بها، ولا تدعم أي مسعى لإعادة فتح الملف، مكتفية بالدعوة إلى تجاوز «إرث الماضي» والتركيز على المستقبل.

التماهي الجزائري مع الاستعمار

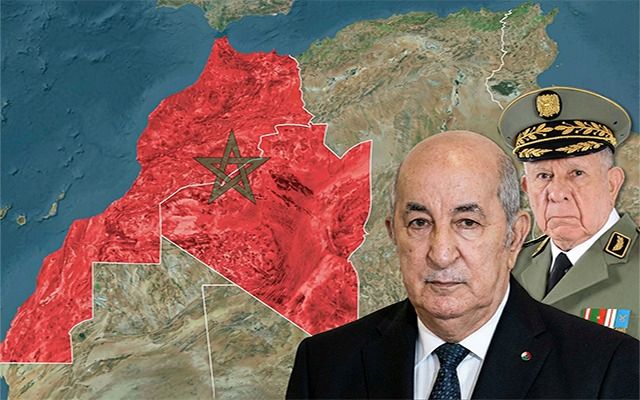

يتأسس موقف العسكر الجزائري من مطالبة المغاربة باسترجاع صحرائهم الشرقية على اعتبارات سياسية وإيديولوجية وتاريخية تشكّلت منذ لحظة الاستقلال، وأصبحت جزءا من العقيدة الرسمية للدولة الجزائرية، خصوصا في ما يتعلق بالمسألة الترابية والعلاقة مع المغرب.

ينطلق الموقف الجزائري، في مستواه المعلن، من التشبث الصارم بمبدأ «قدسية الحدود الموروثة عن الاستعمار»، وهو مبدأ تبنته منظمة الوحدة الإفريقية بعد «استقلال» بلدانها، واعتبرته الجزائر ضمانة أساسية لاستقرار الدول الإفريقية ومنع تفجر نزاعات ترابية لا تنتهي.

ينطلق الموقف الجزائري، في مستواه المعلن، من التشبث الصارم بمبدأ «قدسية الحدود الموروثة عن الاستعمار»، وهو مبدأ تبنته منظمة الوحدة الإفريقية بعد «استقلال» بلدانها، واعتبرته الجزائر ضمانة أساسية لاستقرار الدول الإفريقية ومنع تفجر نزاعات ترابية لا تنتهي.

ووفق هذا المنطق الذي يقفز على الحقائق التاريخية والجغرافية، ترى الجزائر أن أي نقاش حول الصحراء الشرقية المقتطعة من المغرب يمثّل مساسا بأسس الدولة الوطنية الجزائرية (!) وفتحا لباب تشكيك خطير في حدودها(!) التي تعتبرها نهائية وغير قابلة للمراجعة (!) مهما كانت ظروف رسمها أو خلفياتها الاستعمارية. غير أن الجزائر التي تتشبث بـ «الموقف القانوني» تنسى أن الترسيم الاستعماري يخفي اعتبارات أعمق. فالجزائر المستقلة ورثت مجالا ترابيا واسعا رسمته فرنسا بعناية لخدمة مشروع «الجزائر الفرنسية»، وكانت الصحراء الشرقية جزءا مركزيا من هذا المشروع لما تختزنه من موارد طبيعية استراتيجية.

ويرتبط الموقف الجزائري الرافض لمراجعة «الترسيم الاستعماري» بالخلفية الإيديولوجية التي حكمت مرحلة ما بعد الاستقلال، حيث قُدّمت الجزائر بوصفها دولة «ثورية مناهضة للاستعمار»، و«وريثة شرعية لنضال تحرري دموي». بل الأدهى من ذلك أنها تقدم الحقوق المغربية الثابتة في أراضيه الشرقية بوصفها «نزعة توسعية» تهدد الوحدة الترابية للجزائر، بل حرص الخطاب الجزائري، منذ حرب 1963، على تقديم الموقف المغربي باعتباره عدوانا على دولة خرجت لتوّها من حرب تحرير مدمّرة، وهو تأطير سياسي-أخلاقي لا يزال يُستعمل إلى اليوم، حتى في نزاع الصحراء.

ويتعزز هذا الموقف بعامل داخلي بالغ الأهمية، يتمثل في دور المؤسسة العسكرية في صياغة القرار السياسي الجزائري. فالحدود، في المخيال العسكري الجزائري، مكسب استراتيجي لا يجوز التنازل عنه أو حتى مناقشته.

أما على المستوى الدبلوماسي، فقد سعت الجزائر إلى تدويل موقفها، مستندة إلى الاعتراف الدولي بحدودها الموروثة عن الاستعمار، وإلى دعم إفريقي واسع لمبدأ عدم المساس بالحدود الاستعمارية. وفي المقابل، تعاملت مع المطالب المغربية باعتبارها قضية أُغلقت نهائيا باتفاقيات ما بعد حرب 1963، وبالتحديد اتفاقية ترسيم الحدود لسنة 1972، التي تعتبرها الجزائر حاسمة، علما أن النخبة السياسية في المغرب وعلى رأسها علال الفاسي والمهدي بنبركة، طرحت بعد الاستقلال سنة 1956، فكرة «المغرب الأقصى التاريخي» الذي يمتد من المحيط الأطلسي غربا ،إلى تلمسان وبشار وأدرار شرقا.

مهما يكن، ومع تطورات قضية الصحراء المغربية والقرار الأممي بتبني مقترح الحكم الذاتي المغربي، آن الأوان للدخول في مواجهة ديبلوماسية وقانونية مباشرة مع «الجزائر الفرنسية» لاستعادة الأراضي المغربية بالصحراء الشرقية التي تم الانقضاض عليها في مستهل القرن العشرين في سياق استعماري قاهر لم تستطع مقاومته الدولة المغربية الضعيفة آنذاك.

تفاصيل أوفى تجدونها في العدد الجديد من اسبوعية " الوطن الآن"