■ الزياني ومدرسة الفقهاء:

في سياق التعريف بشخصية هذا المؤرخ العالم، قال عبد الإله التهاني إن الزياني بدأ خطواته الأولى في التعليم بتلقي مبادئ الدين واللغة، أساسها حفظ القرآن الكريم، وهو المنطلق والمبتدأ للمسار الدراسي لكل طفل في ذلك الوقت.

لذلك، كان على الزياني أن يتم حفظ القرآن الكريم، وأن يقرأ عددًا من المتون اللغوية والفقهية.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن من بين أوائل الفقهاء الذين درس عليهم الزياني بفاس، الفقيه أحمد بن الطاهر الشرقي، والشيخ الطيب القادري بمسجد الأندلس، والفقيه عبد القادر بوخريص بمدرسة الصهريج.

كما تابع الزياني لاحقًا دروس الشيخ عمر الفاسي بجامع القرويين، ومجالس الشيخ محمد التاودي في شرح "صحيح البخاري"، وكتاب "الشفا" للقاضي عياض، إضافة إلى دروس الشيخ محمد بناني.

■ الزياني في ركاب الخدمة المخزنية:

ووفقًا لما ذكره معدّ برنامج "مدارات"، فإن الزياني سعى بعد هذه المرحلة إلى ولوج مجالات معرفية أخرى بعصامية ومثابرة، لا سيما في علم التاريخ والأنساب، إلى أن بلغ سن الثالثة والعشرين، وهي السن التي سافر فيها مع والديه لأداء فريضة الحج.

وبعد عودتهما إلى فاس، اكتشف أبو القاسم الزياني أن عددًا من أقرانه ممن درسوا معه في القرويين قد التحقوا بسلك الخدمة المخزنية، فعزم على أن يسير على منوالهم، رغم اعتراض والده الذي كان يفضل بقاء ابنه قريبًا منه.

ولم يكن الوالد يعلم أن التحاق ابنه بالخدمة المخزنية سيكون بداية لمسار تحوّل كبير في حياته، بل وفي حياة الأسرة بأكملها، نظرًا لما سيبلغه أبو القاسم الزياني من شأن عظيم في جهاز الدولة خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر، وحتى مطلع القرن التاسع عشر، حيث تبوّأ مكانة رفيعة في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله، والسلطان مولاي سليمان.

فقد شغل في عهدهما مناصب سياسية بالغة الأهمية، وتقلب في مراتب المجد.

ويستدرك الأستاذ عبدالإله التهاني مسجلاً أن حياة الزياني ستعرف أيضًا نكبات وفواجع، منها ما وقع له حين رافق والديه لأداء مناسك الحج، إذ تعرض مركبهم في البحر لحادث انكسار بعض أعمدته حتى كاد يغرق، ومنها نكبات أخرى حلت به خلال مساره السياسي قريبًا من السلطان، بسبب دسائس حساده ومنافسيه وخصومه، الذين كانوا يسعون لإبعاده من مناصبه المخزنية الرفيعة التي شغلها، والتي تعددت بين مهام الكتابة في ديوان السلاطين، ثم مهام الوزارة والحجابة والسفارة، إضافة إلى المسؤوليات التي تقلدها كعامل للسلطان على عدة مناطق، كتادلة وتازة وتافيلالت ووجدة ونواحيها. كما كُلف في فترة بالإشراف على تعليم وتربية الأمراء.

وشغل أيضًا مهمة المراقبة والإشراف في عدة موانئ مغربية، بإلحاح شديد من السلطان، وخاصة موانئ طنجة والصويرة والعرائش وغيرها.

وقد كان أبو القاسم في كل المهام الكبرى التي تولاها، رجلاً مطلوبًا راغبًا أو طامعًا فيها، وهو أمر مجمع عليه من طرف الدارسين لشخصيته وكتاباته التاريخية ومساره الوظيفي الحافل.

■ نكبة أبي القاسم الزياني:

وأشار عبدالإله التهاني إلى أكبر نكبة عاشها الزياني، وحصلت له أيام السلطان المولى اليزيد، الذي ظل يعتبر أن أبا القاسم الزياني يوغل عليه صدر والده السلطان سيدي محمد بن عبد الله. فدامت محنته شهورًا، ولم تنته إلا بوفاة السلطان المولى اليزيد وتولي السلطان المولى سليمان عرش البلاد، وهو الذي كان يعرف قدر أبي القاسم الزياني ويعطف عليه، ويقدر عمله وعلمه منذ كان مكلفًا بتأطير الأمراء.

وهكذا استأنف أبو القاسم الزياني مهامه المخزنية الرفيعة في عهد السلطان مولاي سليمان، إلى أن تمكن حساده وخصومه من إخراجه من الدائرة المقربة من السلطان، وكان قد تخطى سن السبعين، فاعتكف في بيته على تأليف كتبه وتقييداته. كما كان يتردد كثيرًا على الزاوية العيساوية بفاس.

وفي هذه الفترة بالذات، والتي تمتد من 1809 إلى غاية 1833 تاريخ وفاته، كان أبو القاسم شبه منقطع لإنجاز تآليفه، بعد مسار طويل وحافل استحق عليه لقب كاتب الدولتين ومؤرخ الحضرتين، وعاش ما يقارب قرنًا من الزمان، إذ فتح عينيه على الدنيا عام 1734، وغادرها عام 1833.

■ كتابات أبي القاسم الزياني بين التاريخ والأدب والسياسة:

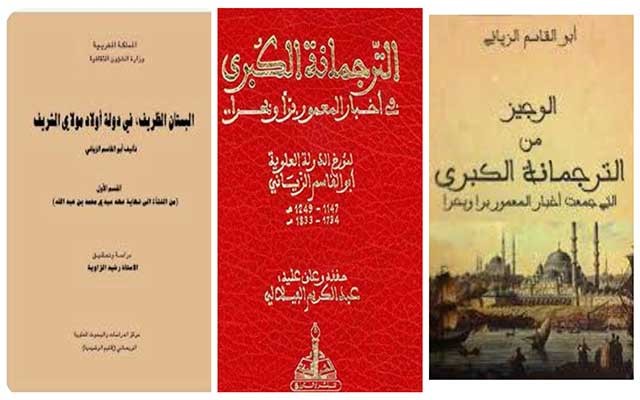

وخلال استعراضه لمؤلفات المؤرخ أبي القاسم الزياني، أوضح الأستاذ عبدالإله التهاني أن كتاب "الترجمانة الكبرى في أخبار المعمور برا وبحرا" يظل أشهر كتبه، حيث استأثر باهتمام خاص. وقد صدر بتحقيق الباحث المغربي الأستاذ عبد الكريم الفيلالي سنة 1967.

كما أضاف بأن لائحة مصنفاته ستزدان أيضًا بكتابه المسمى: "الترجمان المغرب عن دول المشرق والمغرب". وفي هذا الصدد أشار إلى أن هذا الكتاب قد حظي باهتمام السلطان مولاي سليمان، حيث أمر باستنساخه عام 1228 هجرية مباشرة بعد تأليفه وتوصله بالنسخة الأصلية منه.

ومعلوم أن المستعرب Octave Houdas قد قام بترجمة جزء من هذا الكتاب ونشره عام 1886 بباريس.

وبحكم شغف أبي القاسم الزياني بعلم الأنساب، سيؤلف كتابًا آخر بعنوان: "تحفة الحادي المطرب في رفع نسب شرفاء المغرب"، وقد ألفه نزولًا عند رغبة السلطان مولاي سليمان، وهو مختصر من بحر الأنساب للشيخ المرتضى الحسني، وهذا ثاني كتاب للزياني يحققه الباحث الأستاذ رشيد الزاوية.

ويضيف الأستاذ التهاني إلى أن من أهم وأبرز مؤلفات الزياني الأخرى كتابه الشهير المسمى: "عقد الجمان في ذكر شمائل السلطان مولانا عبد الرحمن"، حيث يفتتحه بقوله:

(هذا تأليف "عقد الجمان في شمائل السلطان مولانا عبد الرحمن"، وذكر حركاته وغزواته، وعماله وقواده وأمنائه وقضاته، للعبد العاني، بلقاسم بن أحمد الزياني، كان الله له).

وبعد استهلال طويل في بيان دواعي وظروف تأليفه هذا الكتاب، يشرع أبو القاسم الزياني في ذكر ما ورد عن مقام السلطان من الحكم والأمثال والفضائل، ثم ينتقل إلى تلخيص تاريخ ملوك الملوك العلويين، وذلك من تاريخ قيام دولتهم وإلى عهد السلطان مولاي عبد الرحمن بن هشام.

■ الزياني بين كبار مؤرخي الدولة العلوية:

أوضح المتحدث أن أبا القاسم الزياني يُعد من بين أبرز مؤرخي الدولة العلوية في عصره، حيث وضع مؤلفًا مهمًا عن هذه الدولة منذ نشأتها وحتى زمنه، متناولًا ما مرت به من أحداث وأطوار. وقد أطلق عليه اسم "البستان الظريف في دولة أولاد مولاي الشريف". صدر الجزء الأول من هذا الكتاب بتحقيق الباحث المغربي الأستاذ رشيد الزاوية، ويغطي المرحلة التاريخية الممتدة من قيام الدولة العلوية وحتى عهد السلطان سيدي محمد بن عبدالله.

وفي معرض استعراضه لمؤلفات الزياني، أشار الأستاذ عبدالإله التهاني إلى عدد آخر من كتبه، منها أرجوزته المسماة: "ألفية السلوك في وفيات الملوك"، التي اختزل فيها مراحل التاريخ، بدءًا من الفترات السابقة على ظهور الإسلام، مرورًا بقيام دولة الإسلام، ووصولًا إلى الفترة الحديثة التي عاصرها الزياني، الممتدة من النصف الثاني للقرن الثامن عشر إلى الثلث الأول من القرن التاسع عشر.

■ أبوالقاسم الزياني والآداب السلطانية:

في ذات السياق، أشار الأستاذ عبدالإله التهاني إلى ما ألفه أبو القاسم الزياني في مجال الآداب السلطانية، ومن ذلك كتابه "التاج والإكليل في مآثر السلطان الجليل"، حيث يوضح الزياني في مقدمة الكتاب مضمونه والغاية من تأليفه قائلاً:

"ولما وقفت على تأليف أفلاطون في سياسة ملوك العجم، وهي أعلى سياساتهم وأشرف مباهاتهم، وما فيها من الحكم لمن سلف من حكماء الأمم، ثم وقفت على سياسة الحكيم ابن رضوان، وهي أعلى ما ألفه حكماء الإسلام وعلماء أهل الديوان، جمعت من كليهما ما يصلح للملوك والأمراء والرؤساء والقضاة، لينتفع به من وقف عليه ويتحلى بطريقة أهل السلوك."

ومعلوم أن الزياني أرفق في نهاية هذا الكتاب تأليفًا سماه "تحفة النبهاء في التفريق بين الفقهاء والسفهاء"، حيث جادل بلغة قاسية بعض أهل فاس دفاعًا عن سياسة السلطان مولاي سليمان.

وفي نفس السياق، أشار الأستاذ التهاني إلى كتاب آخر لأبي القاسم الزياني يندرج ضمن كتب الآداب السلطانية، وهو "درة السلوك في ما يجب على الملوك". قسمه الزياني إلى قسمين: الأول يحتوي على استهلال حول مفهوم الخلافة وفضلها، متبوعًا بعدد كبير من الأبواب التي تحدث فيها عن الصفات السلوكية التي لا يستغني عنها الملوك، ومتطلبات تدبير شؤون الحكم. أما القسم الثاني فيتناول مهمته الدبلوماسية إلى تركيا، كمبعوث من السلطان سيدي محمد بن عبدالله إلى السلطان العثماني عبد الحميد.

ويواصل الأستاذ التهاني استعراض مؤلفات أبي القاسم الزياني، التي أغلبها ما زالت مخطوطة، ومنها كتاب بعنوان "رحلة الحذاق لمشاهدة البلدان والآفاق"، وهو كتاب أقرب إلى علم الجغرافيا، إذ تحدث فيه عن الكرة الأرضية وبحارها وقفارها، وتعرض لأخبار وتاريخ أمم عديدة.

كما أشار المتحدث إلى كتاب آخر بعنوان "الأنيس النفيس المغني عن الجليس"، وأوضح أن الباحث المغربي الأستاذ خالد طحطح يضع هذا المصنف ضمن كتب الأدب والسياسة، معتبراً أن الزياني نسج فيه على منوال كتب الأخبار للأصفهاني وابن قتيبة وعبد البر، وإن كان لاحظ أن الغالب على هذا النوع من الكتابات هو عدم التحقق من الروايات، مشيرًا إلى حضور الغرائب والنوادر والطرائف.

وللزياني أيضًا كتاب سماه "جوهرة التيجان وفهرسة الياقوت واللؤلؤ والمرجان في ذكر الملوك وشيوخ مولاي سليمان"، صنفه الأستاذ خالد طحطح ضمن كتب الفهرسة، لكنه أشار إلى أنه "لم يأت وفق الطريقة المتعارف عليها في كتب الفهرسة".

ومن كتبه الأخرى: "تاريخ الولاية المحمودة البدء والنهاية"، و"كشف الأسرار في الرد على أهل البدع والأشرار"، و"شرح الحال والشكوى للكبير المتعال"، و"المقامة الفاسية".

ويخلص الأستاذ عبدالإله التهاني في نهاية ورقته إلى القول إنه فضلاً عما ألفه الزياني في باب التدوين التاريخي والآداب السلطانية والفقهيات، كانت له أيضًا وقفات شعرية، حيث أدرج مقاطع وأبياتًا في بعض كتبه التاريخية لتعزيز ما كان يطرحه، ومن ذلك ما ورد في كتابه الشهير "عقد الجمان"، الذي ضم أبياتًا يمكن تصنيفها في شعر الحكمة والموعظة، يقول فيها:

لو كل من ركب البحر اغتنى ونجا

لم يبق في البر للإنسان من سفر

أو كل راكبه أصابه غرق

فلا ترى عنه طول العمر من خبر

خاطر بنفسك في العلا لتدركه

وسل من الله حسن الظن في القدر

لولا مخاطرة النفوس ما ظفرت

بنيل ما تبتغي في الدهر من وطر

■ أبوالقاسم الزياني في عيون الباحثين والدارسين:

خلال حديثه عن صدى كتابات أبي القاسم الزياني في اهتمامات الباحثين المغاربة المعاصرين، توقف الأستاذ التهاني عند العمل الأكاديمي للأستاذ الباحث المغربي خالد طحطح، الذي درس وخرج ونشر كتاب "عقد الجمان في شمائل السلطان مولانا عبدالرحمان"، حيث يرى الباحث أن الزياني "لم يحد عن الصدع بالحق والدفاع عن الفئات الاجتماعية الهشة، فأسمعنا في كتابه 'عقد الجمان' صوتها ونقل إلينا معاناتها، إذ سجل مظاهر مؤلمة وصورًا مجتمعية قاتمة"، مستخلصًا أنه "ما كان لنا أن نتعرف على هذه الجوانب لو لم يدونها هذا الإخباري المتميز".

وفي نفس السياق، يذكر الباحث خالد طحطح أن كتاب "عقد الجمان" يعد نصًا فريدًا من نوعه، لا يخلو من الفوائد والعبر، وأن صراحة الزياني تفسرها استغناؤه عما في أيدي الآخرين.

ويورد الأستاذ عبدالإله التهاني مقتطفات من تحليل الباحث خالد طحطح، الذي يذكر أن الزياني عبر عن آرائه بجرأة وصراحة شديدتين، مما قهر خصومه من ضعاف النفوس فسعوا للكيد له ومحاربته وتشويه سمعته. وأضاف أن الزياني "خبر دسائس الحياة السياسية كما خبرها غيره، وتقلب في المنازل بين قمة الهرم وقاعدته، لكنه ظل يحتقر من يتهافت للسطو على ما في أيدي الغير بدافع النهم والأنانية وتحقيق المصلحة الشخصية". كما سجل الباحث أن "قلة ما نجد كاتبًا مخزنياً تناول تلك السلوكات المقيتة".

ومن جهة أخرى، يشير الأستاذ التهاني إلى أن الباحث المغربي الأستاذ محمد أمنصور أنجز تلخيصًا لكتاب أبي القاسم الزياني "الترجمانة الكبرى"، حيث قدم هذا التلخيص وعلق عليه، وأصدره تحت عنوان: "الوجيز من الترجمانة الكبرى التي جمعت أخبار المعمور برا وبحراً"، معتبرًا أن كتاب الزياني "ليس فقط رحلة حج ووصفًا للبلدان، بل هو أيضًا رحلة سفارية يذكر فيها المهام التي كلفه بها السلطان سيدي محمد بن عبدالله لدى الدولة العثمانية". كما تضمن التلخيص معلومات ببليوغرافية هامة عن المؤلف ومعلومات مفيدة عن حياته الشخصية والسياسية.

ويذكر التهاني أن الباحث أمنصور لم يغفل في تقديمه للتلخيص أن يدلي بملاحظات حول بعض السرديات الواردة في "الترجمانة الكبرى"، حيث اعتبر أن الزياني ركز في كتابه على "بعض الجوانب الأسطورية والخرافية"، ولاحظ أن الزياني، وهو ينقل روايات وأوصاف الجغرافيين السابقين، "نسي أنه يكتب في القرن التاسع عشر، وأن المعرفة الجغرافية التي تعكسها الترجمانة الكبرى قد ترددت في كتب الجغرافيين المسلمين قبله بقرون".

واعتبر التهاني أن ملاحظة الأستاذ أمنصور تبرر إلى حد ما اختزاله لمضمون كتاب "الترجمانة الكبرى" في تلخيصه، حيث صرف النظر عن كثير من الفقرات والصفحات التي وصفها بالأسطورية، واستبعد عددًا من الاستطرادات التي قال إنها "تصرف القارئ عن المقصود"، ومن ذلك استبعاده للمناظرات التي واجه فيها الزياني أصحاب الديانات الأخرى.