مقدمة

تشكل منطقة الريف في شمال المغرب نموذجاً فريداً في سياقه التاريخي والاجتماعي والسياسي، حيث تجتمع عوامل التاريخ العريق، والذاكرة الجمعية الحية، والواقع الاجتماعي الاقتصادي المعقد، والتطلعات المستقبلية المشروعة. هذه المنطقة الممتدة على مساحة شاسعة تتميز بهويتها ألأمازيغية المتنوعة انتروبولوجيا وإثنولوجيا، والغنية بمواردها الطبيعية والبشرية وموقعها الاستراتيجي، لكنها تظل منطقة تحمل إرثا من التهميش وتواجه إشكاليات تنموية تطرح تساؤلات كبيرة عن أسباب تعثر إطلاق طاقاتها الكامنة . مما يدفع إلى التساؤل: كيف يمكن لهذه الخصوصية أن تتحول من عنصر إشكالي إلى قوة دافعة للتنمية بمفهومها الواسع والشامل؟

1- الظروف التاريخية للريف وبناء الخصوصية.

1-1 العمق التاريخي والذاكرة الجمعية.

تتمتع منطقة الريف بعمق تاريخي عريق يمتد إلى عصور ما قبل التاريخ، حيث شهدت تعاقبا لحضارات متعددة، بدءاً من الحضارات الأمازيغية القديمة ومرورا بالعصر الوسيط إلى التاريخ الحديث والمعاصر. أسهم هذا الإرث الحضاري المتراكم في تشكيل هوية ثقافية وسوسيولوجية مميزة لسكان الريف، تعززت عبر القرون بقيم الصمود والنضال. وتجسدت هذه القيم بأسمى صورها في مواجهة المشاريع الاستعمارية، حيث مثلت مقاومة الشريف محمد أمزيان (1909-1912 ) وخاصة حرب التحرير البطولية التي قادها محمد بن عبد الكريم الخطابي (1921-1926) وتأسيسه "جمهورية الريف"، أحد أبرز نماذج المقاومة في العالم العربي والإسلامي. وقد نجحت هذه المقاومة في إلحاق أول هزيمة مذلة بقوة استعمارية أوروبية (إسبانيا) في أوج المد الإمبريالي مطلع القرن العشرين، مما منح المنطقة رصيداً رمزياً وتاريخياً استثنائياً.

غير أن هذه الخصوصية النضالية تحولت، في نظر المركز، إلى مصدر للتهديد بدلاً من الاعتزاز. فمنذ عهد الحماية، روّجت السلطات الفرنسية ونظيرتها الإسبانية لرواية مفادها أن الريف يمثل كياناً منفصلاً، وهي "التهمة الجاهزة" التي التصقت بالمنطقة وشعبها بشكل غير عادل، وورثتها النخب الحاكمة بعد الاستقلال. بدلاً من الاعتراف بهذه الخصوصية وإدماجها في النسيج الوطني، تعاملت الدولة مع الريف بمنطق التهميش والإقصاء الاقتصادي والثقافي المتعمد.

وما الحراك الاجتماعي الذي عرفته المنطقة في السنوات الأخيرة (حراك الريف 2016-2017) إلا تتويجاً لتراكم تاريخي طويل من المطالب المشروعة بتطوير البنية التحتية والخدمات الصحية والتعليمية، ومطالبة بالاعتراف بالهوية والذاكرة الجماعية. وبدلاً من الحوار، واجهت الدولة هذا الحراك السلمي بأعنف أشكال القمع والاعتقالات السياسية، مما يؤكد استمرار الرؤية الأمنية المخزنية التقليدية التي تنظر إلى أي مطلب جماعي من الريف من خلال عدسة الشك والاتهام الجاهزين بالانفصال، متجاهلة الجذور الحقيقية للمشكل المتمثلة في غياب العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة.

1-2 إرث المقاومة وتناقضها مع الذاكرة الرسمية

إن الذاكرة الجمعية تلعب دوراً محورياً في تشكيل الهوية والوعي المشترك للمجتمعات. ففي حالة الريف، فإن ذاكرة المقاومة ضد الاستعمار الإسباني والفرنسي، ذكرى المعارك البطولية مثل معركة أنوال (1921) لا تزال حية في الوعي الجمعي لأبناء المنطقة .ووفقا لبول ريكور فإن الذاكرة ، ليست مجرد استرجاع للماضي بل إعادة بناء دائمة له عبر الحاضر، مما يمنح الريف خصوصية ثقافية وتاريخية متميزة مع مناطق أخرى. هذه الذاكرة الجمعية تتعارض في كثير من الأحيان مع الرواية الرسمية للدولة، التي غالباً ما تتجاهل أو تُهمش دور الريف في التاريخ الوطني الحديث، على سبيل المثال لا الحصر، تم تغييب أحداث انتفاضة 1958 الدامية من المناهج الدراسية والتاريخ الرسمي، حيث استعمل الجيش المغربي القوة المفرطة لإخمادها بدعم من طائرات فرنسية وأمريكية. هذا الصراع بين الذاكرة الجمعية لأهل الريف والذاكرة الرسمية للدولة يخلق هوة من الاحتقان وعدم الثقة، ويعيق عملية المصالحة الحقيقية مع الماضي. وبالتالي فمشروع العدالة الانتقالية التي مثلت خطوة مهمة في مسار معالجة انتهاكات الماضي في المغرب إلإ أنها فشلت فشلا ذريعا في معالجة الإرث التاريخي لمنطقة الريف مما جعل أي حديث عن المصالحة اليوم يبدو ناقصا ما لم يفتح هذا الملف من جديد وبشكل جذري يعترف بالماضي الأليم والانتهاكات الجسيمة التي تعرضت لها المنطقة.

2- العدالة المجالية في أفق التسيير الذاتي / الجهوية المتقدمة واللامركزية.

2-1 التهميش والحرمان التاريخي.

لا تزال منطقة الريف تعاني من تهميش مجالي مزمن مقارنة بباقي مناطق المغرب، حيث تُعد من بين أفقر المناطق في البلاد (المغرب غير النافع). هذا الواقع ليس وليد الصدفة، بل هو نتاج سياسات تراكمية أنتجت أزمة عميقة. و من منظور علم الاجتماع السياسي، تؤكد الدراسات التي اشتغلت على موضوع الحركات الاحتجاجية بالمغرب أن اندلاع هذا النوع من الحركات، كما حدث في حراك الريف، يتزامن في غالبية الأحيان مع وجود اختلالات هيكلية كبرى داخل المجتمع. هذه الاختلالات تمهد لانبناء وعي جمعي متنام بأن المجتمع يواجه أوضاعا سلبية كبيرة ، وهو ما يجعل غياب المرافق الصحية، أو تدهور البنيات التعليمية، أو انعدام فرص التشغيل،، أو ندرة الموارد الطبيعية (كمشكل الماء بفكيك وزاكورة)، أو غلاء المعيشة لاسيما فيما يرتبط ببعض المواد الاستهلاكية (كهرباء طنجة على سبيل المثال)، كفيلاً بتفجير احتجاجات متفرقة ترابياً لكنها متسقة مطلبياً.

إذ يستظهر التمعن في الحركة الاحتجاجية عموماً أنها "تتطلب وجود سياق اجتماعي وسياسي واقتصادي يتسم بدرجة كبيرة من الظلم والتفاوت الذي يخلق الإحساس بعدم الرضا ويوفر الشعور بالتوتر والسخط العام". هذا السياق هو ما تعيشه منطقة الريف، حيث البنيات التحتية الأساسية والخدمات الاجتماعية لا ترقى إلى الحد الأدنى من تطلعات الساكنة، رغم بعض المشاريع الاستثمارية مثل مشاريع (المنارة المنوسطية) التي لا تستجيب لحاجيات المواطنين الحقيقية ولا تمكن من خلق شروط العيش الكريم. وبالتالي، تبقى مصادر الدخل الرئيسية لسكان المنطقة هي تحويلات العمال المهاجرين، وأموال التهريب، وزراعة القنب الهندي، وهو ما يعكس غياب رؤية تنموية حقيقية وجدية مقارنة بما يُنجز في مناطق المركز. إذ تؤكد كل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية على هذا التخلف البنيوي، مما يجعل من تحقيق العدالة المجالية المطلب المركزي لأي حل مستقبلي.

2-2 الجهوية المتقدمة واللامركزية: حلول غير مكتملة.

في سياق الإصلاحات الدستورية لسنة 2011، تبنت الدولة نموذج "الجهوية المتقدمة" الذي يفترض أن يمنح الجهات استقلالية أوسع في التسيير الذاتي، ويقلل من المركزية المفرطة. لكن تطبيق هذا النموذج ظل شكلياً إلى حد كبير، حيث لم يصاحبه نقل حقيقي للسلط والموارد المالية للجهات. مما جعلها غير قادرة على معالجة إشكالات التنمية المحلية. بل إن بعض التحليلات تشير إلى أن "الجهوية المتقدمة" قد تعمق الفوارق المجالية إذا لم تقترن بعدالة توزيعية حقيقية للثروة.

2-3 نحو رؤية جديدة للعدالة المجالية.

لتحقيق عدالة مجالية حقيقية في الريف، لا بد من اعتماد مقاربة شاملة تعترف بالخصوصية التاريخية والثقافية للمنطقة وتضمن توزيعاً عادلاً للثروات والموارد العمومية. هذا يتطلب:

إعادة هيكلة الجهوية المتقدمة لجعلها أداة فعلية للتسيير الذاتي المحلي.

تخصيص تمويل خاص للمناطق المهمشة باعتبارها دينا تاريخيا.

إشراك فعلي للساكنة المحليين في اتخاذ القرار.

معالجة جذرية لظاهرة التهريب وزراعة القنب الهندي عبر بدائل اقتصادية مستدامة.

صيانة الذاكرة والبيئة والتراث المحلي.

3- المصالحة كمدخل للتنمية وأفق لمواجهة التطرف.

3-1 لمصالحة وملف معتقلي الحراك

ما يزال ملف معتقلي الحراك "جرحاً مفتوحاً نازفاً في مسار العدالة والحقوق والحريات" في المغرب. فقد تم استثناء هؤلاء المعتقلين بشكل متكرر من قرارات العفو الملكي، رغم توالي الإفراجات عن معتقلين آخرين. هذا النهج، كما ترى رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، "يعكس منطق الانتقام الذي طبع التعامل مع المنطقة وأبنائها، ويطيل في عمر الاحتقان الاجتماعي".

إن الإفراج عن معتقلي الحراك ليس مجرد مطلب حقوقي، بل هو خطوة ضرورية نحو المصالحة الحقيقية مع الريف، ومدخل لا غنى عنه لأي تنمية مستقبلية. المصالحة هنا تعني:

اعتراف الدولة بشرعية المطالب الاجتماعية للحراك.

محاسبة المسؤولين عن الفشل التنموي والفساد في المنطقة.

إشراك أبناء الريف في وضع وتنفيذ مشاريع التنمية.

تعويض ضحايا التهميش والاعتقال التعسفي.

وفي هذا السياق ننبه المسؤولين على تدبير الشأن العام أن كل المحاولات لصناعة الزعيم في الريف ستبوء بالفشل. وهذا المنطق في فهم الدينامية الاجتماعية للمنطقة يتجاهل جل الدراسات التاريخية والسوسيولوجية التي تشير إلى أن البنية الاجتماعية التقليدية في الريف لا تنتج نموذج الزعيم كما في مناطق الأطلس. لقد كانت شخصية محمد بن عبد الكريم استثناء فرضته ظروف المواجهة مع الاستعمار. لذلك فإن محاولات صناعة الزعيم ، أو حتى محاولة اختزال الحراك الاجتماعي في شخص واحد، هي محاولة لا تتوافق مع البنية العميقة للمجتمع الريفي. لقد نجح الحراك لأنه كان تعبيرا عن إرادة جماعية وليس فردية.هذا يفسر أيضا الصعوبة التي تواجهها الأحزاب السياسية المركزية في اختراق المنطقة أو تقديم زعماء محليين ، لأن الشرعية تبنى على الفعل الجماعي والمشاركة وليس على الزعامة الفردية أو الانتماء الحزبي التقليدي.

3-2 التطرف والحرمان: علاقة سببية وبناء الديموقراطية التشاركية

كثيراً ما يُصور أهل الريف على أنهم "متشددون دينياً ومتعصبون"، خاصة بعد التحاق بعض الشباب الريفي بتنظيم داعش . لكن هذه الصورة النمطية تتجاهل الأسباب الهيكلية الكامنة وراء أي نزوع نحو التطرف،

وأبرزها:

الحرمان الاقتصادي والاجتماعي المزمن.

الشعور بالتهميش والإقصاء من قبل الدولة.

غياب آفاق المستقبل أمام الشباب.

ارتفاع نسبة البطالة ونسبة الأمية في فئة الشباب وغيرها من المؤشرات.

ولمواجهة التطرف، لا يكفي الاعتماد على المقاربة الأمنية فقط، بل بناء ديمقراطية تشاركية حقيقية تفتح المجال أمام كل المواطنين، بما فيهم أبناء الريف، للمشاركة في صنع القرار والاستفادة من ثروات البلاد. هذا يتطلب:

إصلاح سياسي جذري يقلص من احتكار النخب التقليدية للسلطة.

تقوية المجتمع المدني المحلي كشريك في التنمية.

احترام التعددية الثقافية واللغوية للمغرب.

محاربة الفساد ور بط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الشأن العام.

4- تجاوز المقاربة الأمنية وقراءة دلالات الحدث: الجنازة والحضور الجماهيري نموذجا.

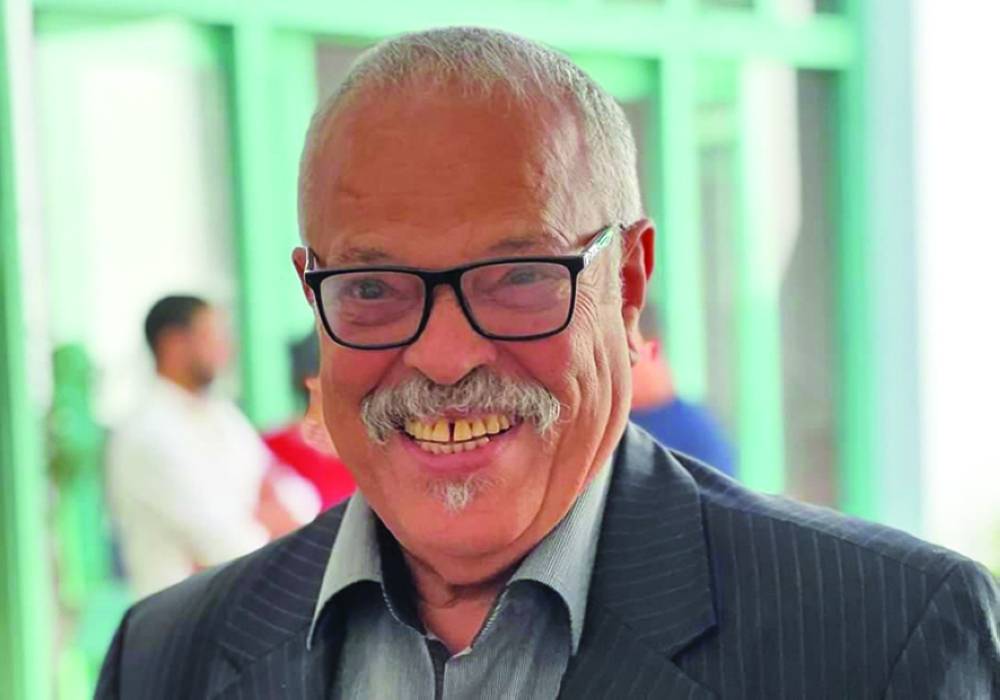

4-1حدث الجنازة: رسالة سياسية صامتة وتفكيك خطاب المخزن.

شكل الحضور الجماهيري الهائل الذي شهده تشييع والد ناصر الزفزافي حدثاً سياسياً بامتياز، تجاوز بكثير كونه مجرد طقس دفن تقليدي. هذا الحضور الكثيف، رغم كل محاولات التعتيم الإعلامي، كان بمثابة استفتاء شعبي حي على شرعية الحراك وقيادته، وتأكيد على أن مطالب الريف لا تزال حية في ضمير الناس. لقد حوّل المواطنون الجنازة إلى منصة للتعبير السلمي عن رفضهم لسياسة التهميش ومطالبتهم بالإفراج عن معتقلي الحراك، مما يؤكد فشل المقاربة الأمنية في كسب القلوب والعقول.

كشف هذا الحضور أيضاً عن القطيعة بين المجتمع الريفي من جهة، وبين مؤسسات "المخزن" التقليدية والأحزاب السياسية الوطنية من جهة أخرى. فغياب أي تمثيلية حزبية فاعلة ومؤثرة في المشهد، أو أي خطاب موحد من هذه الأطراف، يؤشر على أزمة تمثيل عميقة وعجز هذه المؤسسات عن فهم لغة الشارع الريفي أو تمثيل تطلعاته. لقد برهنت

الجماهير على أنها قادرة على تنظيم الذات وتجاوز كل الأطر التقليدية، وهو ما يستدعي ضرورة ابتكار أدوات سياسية جديدة قادرة على تمثيل هذا الزخم الشعبي.

5- نحو رؤية مستقبلية محلية: إبداع تصور علمي مستلهم من الواقع

5-1 نقد النماذج المستوردة وإعادة تعريف التنمية.

أثبتت التجربة أن النماذج الجاهزة والمستوردة من الخارج (الغرب) غالباً ما تفشل في معالجة إشكالات معقدة كإشكالية الريف، لأنها لا تأخذ في الاعتبار الخصوصيات السوسيو-تاريخية والبنى الاجتماعية المحلية. فمفاهيم مثل "الجهوية المتقدمة" أو "اللامركزية" تظل حبراً على ورق إذا لم يتم تفكيكها وإعادة بنائها من داخل الواقع الريفي نفسه، وليس فرضها من الأعلى.

5-2 نحو نموذج تنموي مستند إلى الخصوصية المحلية.

بدلاً من استيراد الحلول الجاهزة، يجب بناء تصور تنموي علمي أصيل ينبثق من الواقع ، مستلهماً من أدواته وقيمه الذاتية. ويمكن أن يرتكز هذا التصور على:

اقتصاديات محلية: الاستثمار في القطاعات الواعدة بالمنطقة (السياحة الإيكولوجية، الزراعة العضوية، الصيد البحري المستدام، الطاقات المتجددة) بدلاً من الاقتصاد الريعي.

الحكامة التشاركية: إحداث هيئات محلية للتخطيط واتخاذ القرار، تعتمد على الآليات للتشاور أثبتت نجاعتها في تدبير الشأن المحلي، مع دمقرطتها لتتوافق مع المعايير الحديثة.

العدالة الانتقالية المجالية: تبني مفهوم "التمييز الإيجابي" لصالح المناطق المهمشة كتعويض عن التهميش التاريخي، مع وضع آليات رقابية صارمة لضمان شفافية توزيع الموارد.

منظومة تعليمية متمركزة محلياً: تطوير مناهج تعليمية تدمج اللغة والثقافة الأمازيغية الريفية، وتواكب حاجات سوق العمل المحلي، وتؤرخ للذاكرة المحلية بشكل نقدي.

إشراك الجالية الريفية بالخارج كفاعل اقتصادي وثقافي.

خاتمة: الريف كمختبر للديمقراطية التشاركية الحقيقية

إن منطقة الريف ليست مجرد جغرافيا، بل كيان تاريخي وهوياتي ومجتمعي تحمل تطلعات مشروعة. لذلك فإن أي حل لأزمة الريف يجب أن ينطلق من الاعتراف بهذه الخصوصية، ومعالجة جذور الإشكال الهيكلي القائم على التهميش الاقتصادي والاجتماعي، والذاكرة الجريحة، والاستجابة للمطالب المشروعة للساكنة.

لقد أثبت الحراك الجماهيري السلمي والتنظيم الذاتي في الريف أنه قدم نموذجًا نضاليًا فريدًا، يجسد توقًا عميقًا لتجاوز النموذج التنموي والسياسي القائم. وهو بذلك ليس أزمة جهوية عابرة، بل مرآة عاكسة لأزمة النموذج الوطني برمته. وبناء عليه، فإن الحل لا يكمن في المقاربات الأمنية أو الوعود المجردة، بل في اعتماد رؤية جذرية وجريئة تقوم على:

الإفراج الفوري عن معتقلي الحراك.

اعتماد نموذج حقيقي للجهوية المتقدمة.

بدء حوار وطني شامل حول ذاكرة الريف ومستقبله.هذه الخطوات هي المدخل الأساسي لطي صفحة الماضي وبناء مستقبل يقوم على العدالة المجالية والمصالحة الحقيقية. وهي الطريق لتحويل الريف من بؤرة للاحتقان إلى مختبر حي للديمقراطية التشاركية والتنمية المندمجة، عبر ثقة تُبنى بأفعال ملموسة ومشاريع تنموية تشاركية حقيقة. فالاعتراف بالريف كشريك كامل العضوية في الوطن هو ليس فقط ردٌّ للاعتبار لهويته وكرامة أبنائه، بل هو أيضًا شرط أساسي لتحقيق الاستقرار الداخلي للمغرب وتعزيز قوته ومكانته في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

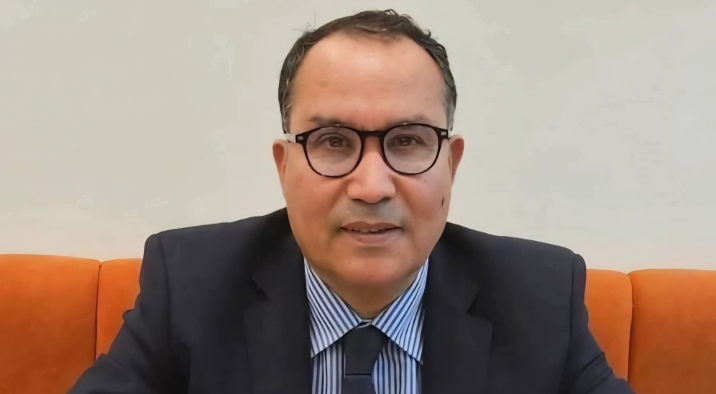

علي بلحسن، باحث في التاريخ