نقرأ في كتاب "مبادئ الفلسفة" لرينيه ديكارت: "المعرفة الواضحة عندي هي المعرفة الحاضرة الجلية أمام ذهن متنبه، وعلى ذلك نقول إننا نرى الموضوعات بوضوح حين تكون ماثلة أمام أبصارنا، فتؤثر عليها تأثيرا قويا، وتجعلها مستعدة لرؤيتها".

الفكرة الواضحة إذن هي فكرة حاضرة تمام الحضور، متاحة للذهن المنتبه، على عكس الفكرة الغامضة التي لا تعدو كونها مجرد ذكرى مبهمة. الفكرة الواضحة هي الانطباع المباشر عن شيء مدرك بواسطة الذهن دون أي التباس أو اختلاط مع أفكار أخرى. وعندما تكون مقترنة بتميزها (أي انفصالها عن الأفكار الأخرى عداها)، تشكل المعيار الأساس للحقيقة عند ديكارت.

مسألة الوضوح والتميز تنبع عند أبي الفلسفة الحديثة من إعادة تعريف الحقيقة انطلاقا من تبين أوجه القصور المرتبطة بمعناها التقليدي حيث كانت تقوم على مبدأ مطابقة الفكر للواقع. تتمثل الثورة الديكارتية إذن في تحويل معيار الحقيقة تحويلا جذريا: بما أنه من المستحيل تحديد ما إذا كان خطابي مطابقا للكائن، فلا بد من التخلي عن هذا الأخير، وتركيز الانتباه على الفكر المعبر عنه بواسطة خطاب. الحقيقة بالتالي هي علاقة مطابقة، لكن هذه المرة، ليس بين الفكر والشيء كما يوجد واقعيا خارج الفكر، بل بين الفكر والشيء كما يوجد كموضوع مـمثل بواسطة الفكر، بين الذهن والتمثل.

طموح ديكارت بكامله يتلخص، في هذه المسألة، وأعني في الاقتصار على علاقة الذهن بتمثلاته، بدل علاقته بالكائن. فلم يعد الأمر يتعلق بتحديد ما إذا كان الفكر مطابقا للكائن، بل بتحديد سلسلة من علاقات الذهن بذاته، وفقا لمعيار الانتباه. لذا، سيقال عن الإدراك– أو المعنى– إنه "واضح" إذا كان يشهد على انتباه الذهن إلى تمثله، والذي من خلاله يُعرّف الشيء المفكر فيه بشكل تام، وبالتالي فهمه.

المشكلة عند ديكارت ليست في الإمساك بالكائن بشكل صحيح، بل في أن نكون قادرين على تعريف ما نفكر فيه بشكل تام– وبالتالي ما نتحدث عنه– وأن نشرح استدلالاتنا بشكل تام. وبالتالي، يكون الإدراك واضحا عندما يفهم الذهن ما يفكر فيه من خلال الحركة المزدوجة المتمثلة في القدرة على تعريف المصطلحات التي يستخدمها، وفهم سبب ربطها في هذا الترتيب أو ذاك.

ما يميز هذا الوضوح الديكارتي هو اعتماده مفهوم الوحدة، وذلك بمعنى مزدوج: وحدة الفكر مع موضوعه واتحاده به، ثم أن تكون الفكرة ماثلة للفكر في وحدتها، وبتعبير ديكارت، في بساطتها وعدم تركيبها. الوضوح هو أن لا يكون الفكر أمام التعدد، ما من شأنه أن يجعله مرتبكا مترددا متشككا. الوضوح هو وحدة الفكر مع موضوعه بحيث لا يبقى مجال لا لتعدد الموضوعات، ولا لكثرة السبل التي تؤدي إليها مما يدفع كل شك، ويوحد الحقيقة باليقين، ويجعل الحقيقة واحدة لا تدرّج فيها ولا تراتب كما كانت عند الإغريق.

يقع الفكر المعاصر على طرفي نقيض مع هذا المفهوم. فهذا الفكر، الذي قيل عنه إنه يقوم على فلسفات الوجس (Soupçon) هو فكر تعددي بأكثر من معنى. لا أشير هنا فحسب إلى الطابع الاستدلالي، لا الحدسي، لهذا الفكر، كما لا أشير إلى تعدد المناهج والطرق التي يعتمدها (على عكس المنهج الديكارتي الموحد(، وإنما، على وجه الخصوص، إلى تفتت الكائن، وتعدد التأويلات والمنظورات التي ننظر من خلالها إليه، وكل ما يجمله نيشته في مفهوم المنظورية (Perspectivisme). وبمقتضى ذلك، لا يظل المعنى صورة ثابتة، بل يغدو حدثا يتشظى ويتوالد عبر مسارات غير متوقعة.

فضلا عن ذلك، فإن الفكر المعاصر ينفصل عن "فيلسوف البداهة والوضوح" عندما يؤكد فكرتي اللامباشرة والانفصال. تتجلى هاته الخاصية أول ما تتجلى في الميدانين العلمي والإبستمولوجي. العلم الذي نعاصره اليوم مختلف عن علم ديكارت فلسفة ومنهجا ومضمونا، وإبستمولوجيته هي، كما قيل، إبستمولوجيا لاديكارتية. صحيح أن هذه الإبستمولوجية لا تذهب حتى نفي الوضوح، لكنها تجعله غاية وليس منطلقا. وضوحها وضوح استدلالي لا حدسي. إنها تضع الوضوح في التراكيب المعرفية، وليس في تأمل منعزل لموضوعات مبسطة. وهي تؤمن بالوضوح الإجرائي محل الوضوح في ذاته، بالوضوح المبني عوض الوضوح المعطى، وبالحدس النتيجة بدل الحدس المنطلق. إنها عدوة المباشرة.

هذه الروح الاستدلالية، وهاته اللامباشرة تتجاوزان اليوم الميدان المعرفي لتطالا الكائن ذاته. إن كانت هناك خاصية عامة تميز الفكر المعاصر فهي، في نظرنا، هاته اللامباشرة. لا أشير هنا فحسب إلى ما أصبح يسمى الطابع الأيديولوجي للأفكار، أو البعد اللاشعوري للحياة البشرية، وإنما بصفة أعم، إلى سمة اللف والدوران والتحجب التي تطبع الفكر المعاصر. فهذا الفكر هو فكر اللامباشرة لأنه يجعل التستر "صفة" الكائن، واللاانكشاف علامة على الحقيقة. الكائن المعاصر كائن متستر، والفكر المعاصر يضع الكلمات والأشياء في لعبة التستر وجدلية الظهور والاختفاء. بل إنه يجعل ما وراء الستار مجرد نتيجة "ومفعول للوهم الذي يبعثه فينا الستار عندما يمنعنا أن ننظر إليه كستار" على حد تعبير نيتشه. فالطبيعة والحقيقة والوجود "امرأة" لا تفصح عن جمالها وطبيعتها وحقيقتها إلا "بالتستر وراء اللغز وعدم اليقين". الوضوح إذن ليس كشفا، بل حجب وتستر: فما يظهر يغطي على ما لا يقال.

على هذا النحو، فإن الفلسفات المعاصرة، بمختلف صيغها، تميل إلى النظر إلى الوضوح ليس كنقطة انطلاق، بل كثمرة مجهود. فعند هيغل والجدليين لا يتحدد المعنى إلا عبر الجدل والتطور التاريخي، إلا عبر الوسائط، إلا عبر النفي والتركيب، فلا "وضوح" إلا في نهاية مسار. وعند هايدغر، لا بد من المرور "عبر مسارات الغابة"، وعبر انفتاح السؤال الوجودي حيث كل شيء يكتسي غموضا أصيلا، ولا يظهر الانكشاف إلا كتجربة لاحقة، لا كمعطى أولي. وعند فيتغنشتاين المتأخر: ما يبدو واضحا في اللغة ليس واضحا أصلا، إذ إننا نحتاج إلى تحليل الممارسات لكي "يتضح لنا" ما كان مموها، فالفلسفة عنده ليست علما يضيف معرفة جديدة، بل هي فعالية تظهر أن ما حسبناه وضوحا هو في الواقع التباس.

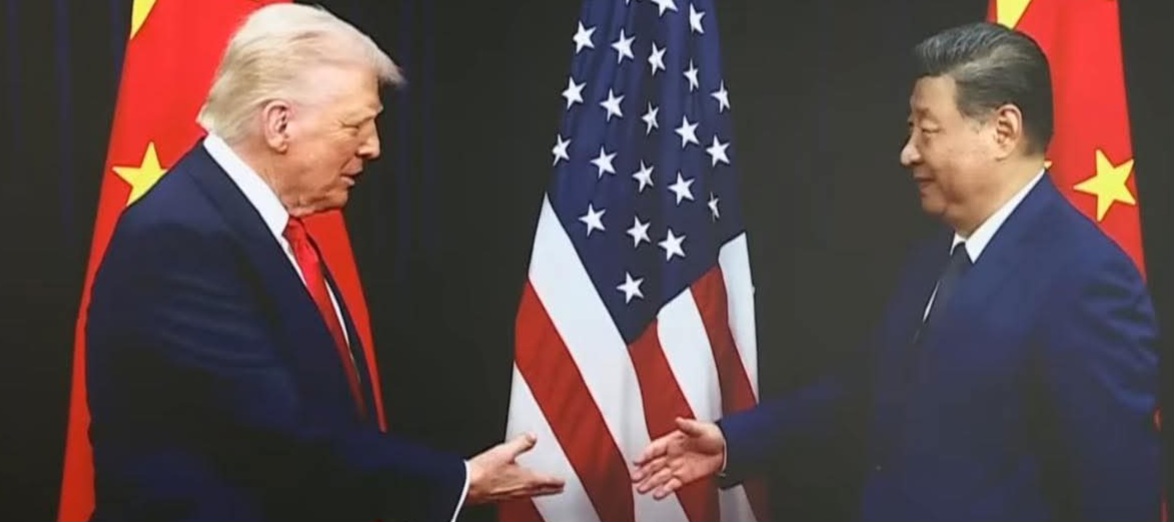

كما أن مختلف الدراسات السوسيولوجية والسيميولوجية كشفت أن الوضوح ليس بريئا: إنه يستعمل كأداة للترويض والتطويع، عبر تحويل ما هو إشكالي وقابل للتفكير إلى معطى بدهي لا يحتاج إلى نقاش. كأن الوضوح إعفاء من التفكير، ودعوة إلى الإيمان بأن الأمور "واضحة"، غير محتاجة إلى جدال ولا إلى تفكير. في هذا السياق تُوظّف لغة الأرقام، والصور السريعة، والشعارات المبسطة كآلية لجعل التعقيد غير مرئي، وتحويل الواقع إلى بداهات صارخة وقناعات جاهزة. أجهزة اجتماعية ومؤسسات متنوعة تتكفل بإنتاج هذه "الحقائق" سهلة الهضم، لتخفي تحتها صراع التأويلات وتضارب الرهانات، وحينئذ لا تغدو البداهة "نورا داخليا"، وإنما صناعة اجتماعية إعلامية.

لذا، فكلما ازداد العالم وضوحا بالمسلمات، ازدادت الحاجة إلى الفلسفة لتفكيك هذا الوضوح. ولن يعود الفكر الفلسفي هنا بحثا عن "الحقيقة" بمعناها الكلاسيكي، بل ممارسة نقدية تكشف كيف تصنع البداهات. لن تغدو مهمة الفيلسوف أن يمنحنا وضوحا نهائيا، بل أن يربك وضوحنا الزائف، ويسائل ما يفرض علينا كأجوبة جاهزة، ولن تكمن الفلسفة في استزادة الضوء، وإنما في مساءلة من يتحكم في مفاتيح الإضاءة.

في عالم تختزل فيه المعرفة في عناوين وصور ومقاطع قصيرة تقدم كأنها تحمل الحقيقة كاملة، ويقدم "الوضوح" كسلعة سريعة الاستهلاك، وحقائق بلا عمق ولا سؤال، تكشف الفلسفة أن الغموض والأسئلة والفراغات ليست عيوبا ونواقص، بل شرط للحرية والتفكير. كما تبين أن الغموض ليس الخصم المقابل للوضوح، وأنه ما يفتأ يعلق به ويتلبسه.

ليست الفلسفة اليوم بحثا عن وضوح إضافي، بل مقاومة لوضوح فائض، وفرملة ضد سيل البداهات. فهي لا تبحث عن ملء المعنى بل عن إفراغه، لا تسكننا في أجوبة مطمئنة، بل تربكنا بأسئلة مفتوحة. إنها ليست وعدا بزيادة النور، بل تذكير بأن في العتمة مجالا لاكتشاف ما يحجب خلف الضوء المفرط والنور المشع. هكذا يغدو دورها أشبه بفرملة وبطء مقصود داخل تسارع العالم، بطء ينقذنا من أن نستهلك "الوضوح" كما يستهلك إعلان أو شعار، ويعيد إلينا الحق في الغموض، وفي الحيرة، كي لا يظل كل شيء قابلا للتصديق من أول نظرة.

عن مجلة "المجلة"