وإذا كانت الكتابات الصحافية، تشكل إحدى المراجع لرصد واستقصاء الوقائع والأحداث التاريخية للمغرب، خاصة لمرحلة ما بعد الاستقلال، فإن الصحافة كانت مهنة المثقفين، والسياسيين الذين كانوا يعبرون عن آرائهم والتعريف بمواقفهم على صدر الصحف التي كانت تولي في بداياتها أهمية للشأن الثقافي. وهكذا يلاحظ أن أبرز الصحافيين المغاربة، جاؤوا من الثقافة، ومنهم عبد الكريم غلاب الذي ساهم في التأسيس، لما يمكن وصفه ب"المدرسة المغربية في الصحافة".

الصحافة شأن ثقافي

وإذا كان غالبية الصحافيين المنحذرين من عوالم الثقافة والفكر ، يعتبرون أن الصحافة،هي أصلا شأنا ثقافيا بامتياز، لكن الراحل عبد الكريم غلاب، كان ينفرد بميزة المداومة على الكتابة في الصحافة، لكن من موقع المثقف، وكذلك باعتبارها ناضلا وطنيا سياسيا، وهي الخاصيات التي كانت تؤطر عمله في مجال الصحافة، فضلا عن أن تنوع مساهماته وتعددها، يكسب شخصية غلاب أبعادا إنسانية وريادية مؤثرة، في عدة ميادين، وهو ما جعله عالما ومفكر ا وأديبا وكذلك رجل إعلام بامتياز.

فعبد الكريم غلاب يعتبر الثقافة والصحافة وجهين لعملة واحدة، وسلاحا جوهريا، للحفاظ على الهوية ومقاومة الاستعمار، وكذلك وسيلة للدفاع عن حرية التعبير والرأي، وأداة في التثقيف والتوعية والدفاع عن القضايا الحيوية والوطنية في مقدمتها الوحدة الترابية.

مدرسة صحافية

إن التأسيس لمدرسة صحافية مغربية، كان يرمي لتدارك تأخر وصول الصحافة إلى البلاد، وذلك بالمقارنة ببلدان الشرق العربي، كمصر ولبنان وسوريا التي شهدت - منذ أواسط القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين- نهضة صحافية.

وعن دواعي هذا التأخر يحكي عبد الكريم غلاب في حوار خاص بمنزله بمدينة الرباط سنة 2016، " إن المغاربة لم يكن لهم حظ مطالعة الصحف الوطنية، خلال فترة الحماية". وقال " إن الصحافة لم تكن موجودة أصلا خلال هذه المرحلة العصيبةمن تاريخ المغرب. فالصحافة قبل الاستقلال كانت في غالبتها صحافة تابعة للقوة الاستعمارية، ولا تلقى أيضا اهتمام المواطنين، ومن كان منها خلال تلك الفترة، كان متخلفا، عما كان عليه حال مثيلاتها في العالم العربي.

وفي هذا الصدد، يرى عبدالكريم غلاب بأنه على الرغم من أن الصحافة وصلت إلى المغرب متأخرة - فهذا في نظره- لايمكن أن يقوم كحجة، لأن الإقبال الضعيف على قراءة الصحف، ساهم بدوره في تخلفها، حيث أن مصر مثلا كان اقتناء الصحف، يدخل ضمن المصروف اليومي للأسر بهذا البلد العربي، كما أن الإقبال على الصحف – حسب غلاب - يعود كذلك لطبيعة القضايا، التي تنشرها والتي تتعلق بالانشغالات الحيوية للمواطنات والمواطنين، وعلى عكس ذلك فإن اقتناء الصحف كان أول شيء يستغنى عنه عندنا، ويضاف إلى ذلك أن سوق المقروئية كان ضعيفا جدا، وهو ما يؤثر سلبا على مواصلة الصحف الصدور.

صحفي استثنائي

كما أن من بين المميزات التي انفرد بها عبد الكريم غلاب، ثقافته الواسعة، وكونه منظرا سياسيا محنكا، وكاتبا صحفيا استثنائيا، مما جعله مدرسة قائمة الذات في الكتابة الصحافية، بأجناسها المتعددة الخبرية والرأي والتحليل والتعليق، علاوة على أنه كان رجل أدب وسياسة بامتياز، وصاحب مواقف.

لقد ساهم غلاب الذي بلغ عدد مؤلفاته أزيد من 70 كتابا شملت مختلف ضروب الفكر والمعرفة في الارتقاء بالكتابة الصحافية، وهو على ما يبدو جعل جريدة " العلم"، بمفردها تتمكن على المستوى الوطني من مواصلة أداء رسالتها الاعلامية، منذ تأسيسها في 11 يناير 1946، لتصبح بذلك أول صحيفة مغربية، تصدر ملحقا ثقافيا أسبوعيا سنة 1969،كانت ملتقى للمفكرين والمثقّفين المغاربة، والمغاربيين والعرب والأجانب، علاوة على تحولها إلى فضاء للتعريف بالإنتاج الفكري والثقافي والسياسي والإعلامي الوطني والعالمي.

تجربته الطويلة، ساعدته على السياقة بمهنية في منعرجات الصحافة وتجاوز مطابتها خاصة في سنوات الرصاص والرقابة القبلية والبعدية، وعلى الرغم من صعوبة هذا السياق لم يلهيه ذلك عن مواصلة الانتاج والابداع في ميادين الفكر والسياسة والديمقراطية وحقوق الانسان، مدافعا عن قناعاته مطالبا بالإصلاح، والعمل على تطوير المجتمع ومواجهة مظاهر التخلف بإزالة أسباب أولا.

عنفوان الافتتاحيات

كانت الافتتاحيات والمقالات التي يدبجها، كثيرا ما كانت تخلق الحدث، وتكون محل اهتمام ونقاش داخل الأوساط السياسية والفكرية والتي تنصب على القضايا السياسية والفكرية والاقتصادية والاجتماعية، مع التنبيه في كتاباته الى الانحرافات السياسية والفكرية والاجتماعية.

عبد الكريم غلاب كان فاعلا صحافيا من الطراز الرفيع، وتمكن بادارته صحيفة " العلم" وكذلك عبر مقالاته التي اشتهر بها، منها " مع الشعب" عنوان عموده اليومي، الذي كان يتميز بطابعه النقدي وبتأثيره على الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والإعلامية، وأيضا "حديث الأربعاء"مقاله الأسبوعي القار بالصفحة الأخيرة، ب"العلم" الذي يخصصه لإثارة قضايا الشأن الفكري والثقافي والأدبي .

فغلاب، ليس مجرّد مؤرِّخ أو باحث يدوّن مذكراته عن أحداث يشاهدها عن بُعد، وإنما كان جزء من الأحداث، ومشارك في صنعها، ويقدّم تحليلاً شخصياً لكثير منها، فضلا عن كونه صحفيا متعدد التخصصات، بمرجعية واضحة وثابتة، وبأسلوب متميز في الكتابة والقول، وهو ما مكنه من غزارة الانتاج، وسهولة في التعبير.

وإذا كان صحيحا اليوم أن "الضحل طفا، والعميق توارى"، كما يرى البعض فإن تخليذ الذكرى الثامنة لعبد الكريم غلاب، يتعين أن تشكل بانسبة لمختلف الفاعلين في الصحافة والاعلام، فرصة لفتح نقاش، حتى يتمكن هذا القطاع الحيوي من استعادة دوره كفعل ثقافي، وهو من شأنه أن يساهم ليس فقط في الوفاء لرواد الصحافة المغربية، ولكن كسلاح لمقاومة ما يلاحظ حاليا من سيادة التفاهة والتمييع، التي يروج جانب كبير منها بمواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يظهر الحاجة إلى الانتصار لـ"الاستثناء الثقافي".

الاستثناء الثقافي

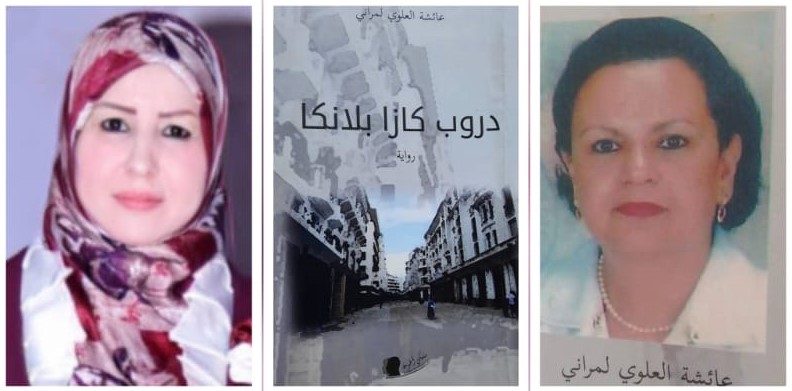

بعودة غلاب الذي أغنى الخزانة الوطنية بمؤلفات في مجالات الروايات والدراسات والمقالات الصحافية، مارس الصحافة برئاسة تحرير مجلة "رسالة المغرب" وجريدة "العلم"، كما ساهم في تأسيس اتحاد كتاب المغرب الذي انتخب رئيسا له ما بين 1968 إلى 1976. وتتوزع أعماله الأدبية ما بين الرواية والقصة القصيرة والدراسات الأدبية والسياسية، والفكرية منها كتاب "الاستقلالية.. عقيدة ومذهب وبرنامج" و"في الثقافة والأدب" و"الفكر التقدمي في الأيديولوجيا التعادلية" .كما له أعمال أدبية من بينها روايات "سبعة أبواب"، وهي سيرة ذاتية عن تجربته بالسجن، و"دفنا الماضي" ، و"لمعلم علي"، و"عاد الزورق إلى النبع"، ومجموعات قصصية قصيرة ك"مات قرير العين" عام 1965، و"الأرض حبيبتي" عام 1971، و"أخرجها من الجنة" عام 1977. كما عين سنة 1959 رئيس تحرير لجريدة "العلم" ، قبل أن يصبح مديرا لها سنة 1960، وهي المهمة التي تولاها الى غاية 2004.

وفضلا انتاجه الأدبي والصحافي، كان عبد الكريم غلاب معروفا بأنشطته السياسية، حيث ساهم إبان دراسته الجامعية بالقاهرة مع رفاقه من تونس والجزائر في تأسيس "مكتب المغرب العربي" الذى كان يهدف الى المساهمة في المطالبة باستقلال البلدان المغاربية من ربقة الاستعمار الفرنسي. وعلى المستوى الحكومي والبرلماني، عين وزيرا منتدبا لدى الوزير الأول مابين 1981و1985. كما انتخب عضوا بمجلس النواب، ما بين أواخر سبعينات وتسعينات القرن الماضي.