ها قد وقع ما كان يخشاه الجميع، فأصبح المواطن المغربي يطالع أخبارا عن رئيس جامعة هنا يتابع بالفساد المالي والإداري أمام المحاكم، وعن عميد هناك يتدخل لتوجيه مداولات الأساتذة ولجن التوظيف، وعن أستاذ هنا وهناك يبتز الطالبات ضمن ما أطلق عليه الجنس مقابل النقط، وعن أخر يطلب مقابلا في الامتحان لمنح درجة أو تغييرها، أو ثالث يستعمل المحسوبية في انتقاء طلبة بعينهم للتسجيل في الماستر أو الدكتوراه ضد مبدأ تكافؤ الفرص...

ومع ما كنا نسمع ونرى فإن الأمر لم يكن إلى وقت قريب يشكل سوى حالات شاذة، لا ترقى إلى وصفها بالظاهرة. لقد كانت عبارة عن حالات معزولة لا تكاد تتعدى أصابع اليد الواحدة.

ومع تقدم السنوات وانتشار المؤسسات الجامعية عبر التراب الوطني، أصبح واقع الجامعة المغربية يفصح بما لا يدع مجالا للشك عن أن الفساد الذي ظهر في البر والبحر قد اقتحم مؤسساتها من أبوابها الواسعة.

وعندما يطال هذا الوباء اللعين الذي يسمى فسادا مرفقا حساسا كقطاع التعليم العالي الذي يلعب دورا حاسما في تكوين النخب والتربية على المواطنة، والذي ظل لعقود طويلة محصنا ضد هذه الآفة ومترفعا عنها، فإن ذلك ينبئ بأن ظاهرة الفساد اتسعت رقعتها وباتت تهدد النسيج الاجتماعي بالتفكك والانحلال.

من حيث المبدأ توصف الجامعة بأنها مجتمع مصغر يعكس ما يجري خارج أسوارها، ومن ثمة فإنه من باب الادعاء أن يعتقد المرء بأن طبيعتها التكوينية التي تتشكل مما يمكن أن نعتبره "نخبة" قادرة وحدها على حمايتها من زحف آفة الأمراض الاجتماعية التي لا يكاد يخلو منها مرفق من المرافق.

ومن هنا يمكن أن نفهم الضجة التي تثار بمناسبة الإعلان عن حالات الفساد بالجامعة المغربية على وجهين: الوجه الأول يتمثل في إصرار بعض الجهات على الإساءة إلى الجامعة العمومية من خلال حملات التشهير التي ترافق كشف حالات الفساد وتضخيمها، مع أنها لحسن الحظ ما زالت قليلة لحد اليوم. والذين يقومون بهذه الحملات يبتغون الإساءة إلى الجامعة العمومية لإفساح المجال أمام الجامعات الخاصة لتستقطب مزيدا من الطلبة القادرين وغير القادرين على دفع الأموال مقابل الحصول على تعليم جيد.

وقد تحولت هذه الضجة في مناسبات عديدة إلى حملات إعلامية منهجية تروم الإجهاز على الجامعة العمومية، التي استطاعت بفضل أطرها الأكفاء أن تصمد لحد الآن أمام مؤسسات خاصة تتوفر لها كل شروط جودة التعليم العالي.

ويتجلى الوجه الثاني في أن حالات الفساد التي تطفو على السطح بين الحين والآخر، أصبحت تتكاثر عدديا وتنتشر أفقيا لتغطي كل التراب الوطني تقريبا. وهو ما يشي بأن الفساد في الجامعة المغربية أصبح يطور أدواته باستمرار، وأضحى يهدد تعليمنا العالي في مصداقيته العلمية على الصعيدين الوطني والدولي.

ومع استحضار أبعاد الوجه الأول للمسألة الذي يهدف إلى هدم صرح الجامعة العمومية لصالح الاتجار في عقول المغاربة، فإن الوجه الثاني من القضية هو الذي ينبغي التوجه إلى التفكير في معالجته قبل فوات الأوان.

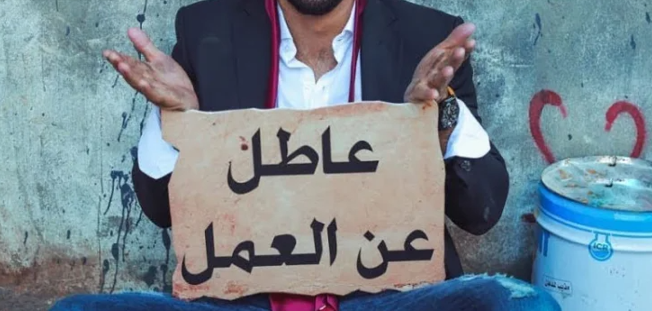

لقد عرفت الجامعة المغربية منذ سنوات تطورا كميا ونوعيا أملاه تطور المجتمع المغربي نفسه، فتضاعف عدد الأساتذة وعدد الطلبة، وانتشرت المؤسسات الجامعية في الحواضر المغربية الكبرى والمتوسطة والصغيرة... ولكن هذا التوسع في بنيات التعليم العالي وتنوع طاقاته البشرية، لم ترافقه رؤية واضحة المعالم تحدد أهدافه القريبة والبعيدة.

وبهذا بدا توزيع المؤسسات الجامعية على خارطة البلاد وكأنه جاء ليلبي دواعي أمنية ولوجستية أكثر من أي شيء آخر.

من مظاهر افتقار الجامعة العمومية إلى أفق واضح، أن كل محاولات الإصلاح التي خضع لها التعليم العالي في الثلاثين سنة الأخيرة، لم تشكل في أحسن حالاتها سوى ترقيع يسهّل التدبير اليومي لهذا القطاع. هذا على الرغم من أن المغرب يتوفر على اجتهادات تحظى بموافقة جل المتدخلين في مجال التعليم العالي، كانت ثمرة استشارات واسعة. مما منحها أهمية بالغة على مستوى التنظير والتخطيط، منها على سبيل المثال لا الحصر، الميثاق الوطني للتربية والتكوين القانون الإطار وغيرهما من الوثائق التي تنم عن عمق في النظر إلى ما يطلق عليه إشكالية التعليم عامة والتعليم العالي بصفة خاصة.

ولكن هذه الوثائق ظلت مجرد وثائق، ولم يطبق منها على أرض الواقع سوى النزر القليل، الذي يستجيب للأني ويعين على تدبير الراهن. لذلك فإن المتتبع لتطور التعليم العالي ببلادنا يصل إلى نتيجة مفادها أن الجامعة المغربية تطورت كميا من حيث البنيات المستقبلة ومن حيث العنصر البشري، ولكنها لم تعثر بعد على خارطة طريق تجعل منها بحق رافعة للتنمية، وتقيها من بعض الآفات وفي مقدمتها آفة الفساد الإداري والعلمي، التي أصبحت تدب في أوصالها بين حين وآخر.

بعبارات أخرى، إن توسع الجامعة المغربية وانتشارها لم يرافقه إصلاح عميق يواكب هذا التوسع ويحوله من مجرد كمّ، إلى تعليم عال نوعي يستجيب لحاجات البلاد في التقدم العلمي والاقتصادي والاجتماعي. وقد أدى التعامل الانتقائي مع الوثائق المشار إلى بعضها، إلى تدبير عشوائي يغيّب الغايات والمرامي ويمنح الأولوية لاعتبارات لا تدخل بالضرورة ضمن مهام الجامعة ووظيفتها في المجتمع.

وكان من نتائج هذا الخلل بين ما هو كمي وما هو نوعي في تعليمنا العالي أن أغلب الأساتذة الذين التحقوا حديثا بالجامعة المغربية، لم يهيئوا جيدا لممارسة هذه المهنة التي يتداخل فيها التربوي والعلمي بطريقة تجعل منهما وجهين لعملة واحدة.

ينبغي أن أستدرك لأقول إن المؤهلات العلمية لا تكفي وحدها لتمنح الجامعة أستاذا كفؤا. ذلك أن الأستاذ الجامعي ليس مكتبة متنقلة فقط، وإنما هو مربي وحامل قيم بالدرجة الأولى. ولا يمكن أن ينجز مهمته إلا إذا كان له نصيب في طريقة إيصال المعلومة بشكل يجعل الطالب قادرا على تحليلها وتركيبها ونقدها، ولا يقف الأمر عند استيعابها فحسب.

والحال أن الجيل الجديد من الأساتذة نوعان: نوع جاء من المدرجات طالبا وزج به مباشرة في المدرجات أستاذا دون أن يمتلك العدة البيداغوجية اللازمة لذلك، ونوع ثان جيء به من قطاعات أخرى، ظل يمارس فيها عملا لسنوات، ثم وجد نفسه ينتقل من مهنة إلى أخرى دون تكوين يسمح له بالتأقلم مع مهنته الجديدة.

وفي غياب التكوين البيداغوجي والتربوي الذي يسمح للأستاذ الجامعي بنشر المعرفة والتربية على القيم معا، فإن دوره لا يعدو أن يكون دور الملقّن الذي ينشر المعرفة ولكنه لا يحض على استعمالها والاستفادة منها.

وإذا أضفنا إلى هذا كله أن هذا الجيل من الأساتذة لم يعش تجربة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب الذي شكل ذات زمن، مدرسة حقيقية في التربية على قيم المواطنة، وأن النقابة الوطنية للتعليم العالي، تعيش أكثر مراحلها ضعفا ووهنا، وهي الإطار الذي ظل لعقود، يحتضن الأستاذ الجديد ويكسبه مناعة ضد أشكال الفساد ويجعله محافظا على أخلاق مهنته وقيمها النبيلة، إذا أضفنا هذين العاملين إلى ما سبق، أدركنا أن الأستاذ الجامعي الجديد أصبح يعاني هشاشة تمنعه من القيام بمهامه على الوجه الأكمل، وتجعل منه شخصا قابلا للتكيف مع كل المظاهر السلبية في المجتمع عوض أن يكون مناهضا لها.

لا ينبغي أن ننسى أن الفساد الذي أصبح يطال الجامعة العمومية، بأنواعه وأشكاه المختلفة، هو نتيجة أسباب مترابطة فيما بينها ارتباطا عضويا، ولا يمكن رده إلى علاقة الأستاذ بطلبته فحسب. ذلك أن الإطار القانوني لممارسة مهنة الأستاذ الجامعي مليء بالثغرات التي تتيح فرصا لانتشار الرشوة والمتاجرة في الشهادات والابتزاز وغير ذلك من أنواع الانحراف المهني. ومن هنا فإن الجامعة إذا بقيت تشتغل وفق الشروط الحالية ستواجه مزيدا من مظاهر الفساد في المستقبل المنظور.

وعلينا الاعتراف بأن الذين يوجدون على رأس المؤسسات الجامعية، وأن الذين يتحملون مسؤوليات في التدبير البيداغوجي والإداري والمالي لتلك المؤسسات، لم يصلوا كلهم إلى المناصب التي يحتلونها، لأنهم أكفاء جديرون بما أسند إليهم. فعلى الرغم من أن القانون الجاري به العمل ينص على تشكيل لجن لانتقاء المسؤولين الجامعيين، إلا أن هذه اللجن قد تكتسي في بعض الحالات طابعا صوريا، يجعل عملها ينحصر في إضفاء المشروعية القانونية على عملية الانتقاء. وحتى في حالة سير العملية بشكل شفاف فإن اللجنة المشكلة لغرض انتقاء المسؤول الجامعي يقف دورها عند انتقاء ثلاثة مرشحين للمنصب، وللحكومة كامل الصلاحية في تعيين الأول أو الثالث أو الثاني. وهذا ما يجعل إسناد المهام داخل الجامعة خاضعا لسلطات عدة مما يجرده من نسبة كبيرة من الشفافية المطلوبة في هذا الشأن.

ويمكن أن نزيد على هذا كله الثغرات التي تعتري النظام البيداغوجي الذي يحكم سير العمل المؤسسات الجامعية، والذي يمنح الأستاذ في بعض الأحيان سلطة التحكم في من يدرّس وماذا يدرّس وكيف يدرّس. بما في ذلك عملية التقويم التي تتوج المسار الدراسي كله، والتي تعتبر بؤرة الشبهات كلها.

إن هناك تساهلا كبيرا في هذا الباب، يمكن أن يفهم بحسن نية على أنه تبسيط لإجراءات التدريس والتقويم، ولكنه يفتح المجال للتلاعب بالنتائج إذا انعدم الضمير المهني. إن عملية اختيار الطلبة للتدريس في الماستر أو الدكتوراه وفي التكوينات ذات الاستقطاب المحدود بشكل عام، تتم في العادة بناء على محضر موقع من طرف لجنة تتشكل من عدد من الأساتذة من المفروض أنهم تابعوا أشواط الانتقاء وساهموا فيها. ولكن هذه المسطرة لا تتم بالشكل المطلوب في أغلب المؤسسات، إذ يترك للمسؤول عن المسلك أمر الحسم في قرارات من الضروري أن تتخذ بشكل جماعي.

إن وجه الخلل هنا لا يعود إلى النظام المؤطر، بل يرجع إلى التساهل في تطبيقه، لأن النظام الجاري به العمل في التدريس والتأطير بالجامعة المغربية لا يناط بأستاذ واحد بل بمجموعة من الأساتذة الذين ينجزون مهامهم تحت رقابة إدارة المؤسسة الجامعية التي خول لها القانون منح الشهادات التي تحمل توقيع رئيس المؤسسة ورئيس الجامعة معا.

ومعنى هذا أن العناوين التي قرأناها بالجرائد المغربية قبل أيام قليلة، والتي تنص على أن هناك أستاذا يتاجر في الشهادات، هي عناوين خاطئة، لأن المتاجرة بالشهادات إن وجدت فإن مسؤوليتها لا تقع على الأستاذ وحده، وإنما تقع أيضا وأساسا على رئيس المؤسسة وعلى رئيس الجامعة اللذين وقعا على الشهادات دون أن يقوما بالتحري اللازم.

ومن المؤسف حقا أن الأساتذة الذين يقع عليهم الاختيار لتحمل مسؤوليات بيداغوجية، هم في الغالب من المقربين لرئيس المؤسسة أو رئيس الجامعة، وهذا ما يتضح من خلال تراكم المسؤوليات المتعددة بيد أستاذ واحد، فهو رئيس الشعبة ومنسق المسلك وعضو مجلس المؤسسة ومدير المختبر، وعضو في اللجنة العلمية وفي عدد من اللجن الوظيفية في آن واحد.

وهكذا يصبح الأستاذ ذا سلطة مطلقة، وكل سلطة مطلقة هي مفسدة مطلقة، كما يقول المثل.