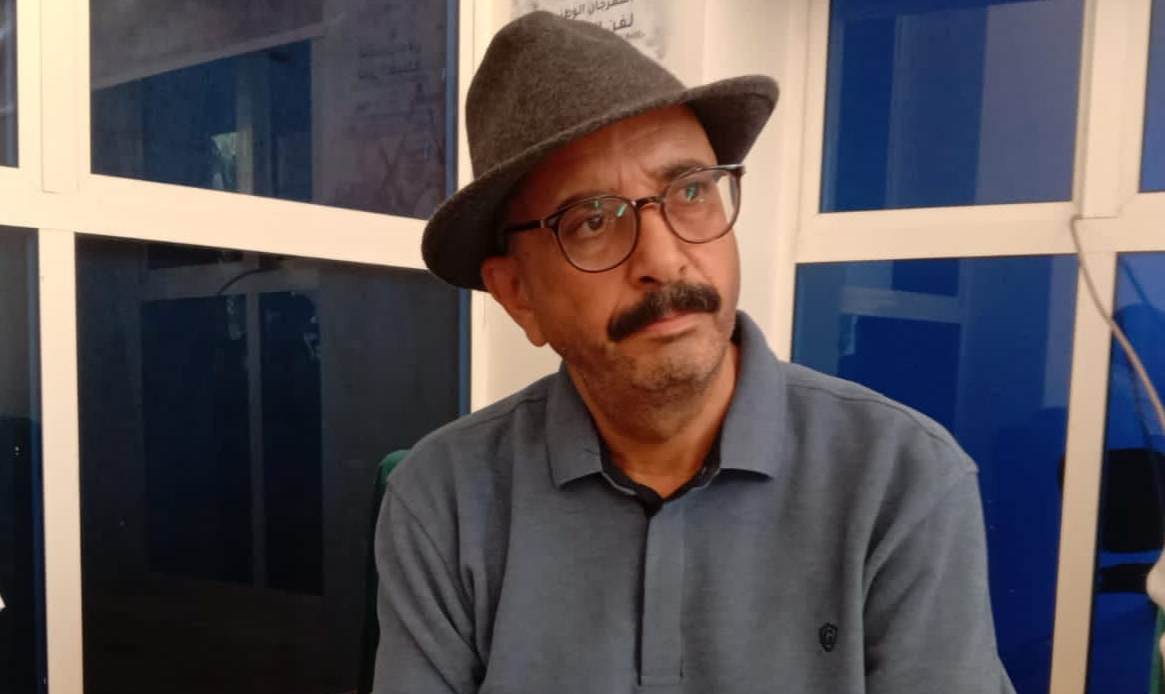

يناقش الأستاذ هشام العماري، رئيس نادي قضاة المغرب، مفهوم "حكومة القضاة" الذي نشأ في أمريكا ويعني سيطرة القضاء على السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويؤكد أن الدستور المغربي لسنة 2011 رسخ استقلال القضاء والتوازن بين السلطات، مع ضمان حرية التعبير للقضاة وتحصينهم من أي تدخل.

ويرى رئيس نادي قضاة المغرب، أن الحديث عن "دولة القضاة" في المغرب مبالغ فيه، وأن الإطار الدستوري يمنع فعلياً أي تغول قضائي على باقي السلط.

وكان عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، قد صرح أن هناك إشكال في استقلالية القضاء إذا حاول القضاة التشريع والحكم في نفس الوقت، مؤكداً: "إما أن تشرّع وإما أن تحكم". أضاف أنه لا يتدخل في الأحكام القضائية، ويطلب من القضاة عدم التدخل في التشريع أو عمله اليومي، محذراً من تحول جمعيات القضاة إلى أدوات سياسية وما سماه "حكومة القضاة".

فيما يلي النص الكامل لوجهة نظر الأستاذ هشام العماري، رئيس نادي قضاة المغرب:

ظهر مفهوم حكومة أو دولة القضاة في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان يقصد منه استبداد الأوليغارشية المتمثلة آنذاك في المحكمة العليا الأمريكية التي اعتبرت نفسها مختصة لإلغاء القوانين التي يصدرها رئيس الدولة. هذا التوجس ظهر في عهد الرئيس الأمريكي طوماس جيفرسون كما برز من جديد في فترة ولاية الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت الذي ندد بعرقلة المحكمة العليا الأمريكية لقراراته الإصلاحية المتخذة لمواجهة أزمة سنة 1929.

وبذلك يتبين أن المقصود بدولة القضاة هي عندما يتجاوز القضاة اختصاصاتهم القضائية ليتدخلوا في عمل السلطة التشريعية أو أعمال السلطة التنفيذية ذات الطابع السيادي، فهل هناك مبرر للتخوف من دولة للقضاة في النسق القانوني والقضائي المغربي؟

بالرجوع إلى دستور 2011 نجده ينص بشكل صريح وحاسم على استقلال السلطات، أي استقلال السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية عن بعضها البعض. غير أن هذا الاستقلال لا ينبغي أن يتصف بالإطلاقية والجمود حتى لا يؤدي إلى مأزق في إدارة الدولة نتيجة الصدام بين السلطات المذكورة في دوائر التقاطعات، فيؤدي ذلك إلى سعي كل سلطة دستورية إلى عرقلة عمل السلطة الأخرى. لهذا حرص الدستور المغربي في فصله الأول على التنصيص صراحة على المبدأ التالي: يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها.

وجدير بالذكر أن رغبة المشرع الدستوري الإصلاحية كانت تتجه إلى تقوية سلطة القضاء ولذلك ارتقى دستور 2011 بالقضاء من مجرد جهاز أو مرفق أو وظيفة إلى مرتبة "السلطة" بتنصيصه صراحة في الفصل 107 منه على أن: السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية. كما اعترف للملك وحده بالصفة التي تجعله ضامنا لاستقلال السلطة القضائية. بمعنى أن السياق الذي عرف ولادة دستور 2011 اتجه إلى تقوية القضاء لا إلى إضعافه وهو اعتراف ضمني بأن القضاء في المرحلة السابقة لم تكن له الضمانات الكافية التي تؤهله لاستقلال حقيقي عن السلطتين التنفيذية والتشريعية. وهذا واضح من خلال تقرير لجنة الإنصاف والمصالحة الصادر سنة 2006 والذي أوصى بإصلاح القضاء بما في ذلك إنشاء سلطة قضائية مستقلة. وللتأكيد على هذا التوجه وضع دستور 2011 قاعدة دستورية بمقتضاها تم منع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء كما نزه القاضي عن تلقي أية أوامر أو تعليمات أو خضوعه لأي ضغط. كما أوجب على كل قاضي اعتبر أن استقلاله مهددا إحالة الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأضفى الطابع الزجري على كل محاولة للتأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة.

كل هذه المقتضيات وغيرها دليل حاسم على إرادة المشرع الدستوري في تقوية القضاء المغربي وتجنيبه محاولات التأثير عليه من طرف السلطة التنفيذية بصفة خاصة ومن طرف باقي الجهات بصفة عامة. ومن أجل تحصين هذه الاستقلالية نص دستور 2011 صراحة في فصله 111 على أن للقضاة الحق في حرية التعبير، وكان بإمكانه أن يتفادى التنصيص على هذا المقتضى مكتفيا بالمبدأ العام المنصوص عليه في الفصل 25 الذي يعترف لكل المواطنين بحرية التعبير. ولكن الفصل 111 ورد من جهة، على سبيل التأكيد والقطع تجنبا لكل تأويل غير صحيح لواجب التحفظ أو للأخلاقيات القضائية، يهدف إلى محاولة إلغاء هذا الحق بالنسبة للقضاة. بمعنى أن الدستور اعترف صراحة للقضاة بحرية التعبير لتحصين استقلال القاضي وتمكينه من الدفاع عن حقوقه وفي نفس الوقت قيد هذا الحق بضرورة الالتزام بواجب التحفظ والأخلاقيات القضائية تفاديا لأي انزلاق غير محسوب قد تمس بصورة القاضي أو بحياده.

وفي نفس السياق اعترف دستور 2011 للقضاة بحقهم في تأسيس جمعيات مهنية وهي تكتلات مكونة حصريا من القضاة، الهدف منها ضمان حرية التجمع بالنسبة للقضاة والتعبير عن آرائهم الجمعوية بحرية دفاعا عن مصلحتهم المشتركة. إذ نص الفصل 111 منه على أن: يمكن للقضاة الانخراط في جمعيات، أو إنشاء جمعيات مهنية، مع احترام واجبات التجرد واستقلال القضاء.

ويفهم من هذا المقتضى أن المشرع الدستوري اعترف للقضاة بحقهم في الانتماء الجمعوي وفي تأسيس جمعيات خاصة بهم دون أن يفرض عليهم الانتظام ضمن جمعية واحدة أو وحيدة، مكرسا بذلك الحق في التعددية الجمعوية القضائية التي تنزه القضاة عن الاصطفاف وراء الفكر الواحد طالما أن جوهر حرية التعبير هو الإيمان بتعدد الآراء واختلافها.

وعلى إثر الحراك القضائي والدينامية التي أثارها نادي قضاة المغرب وهو يناقش الأفكار الكبرى حول إصلاح منظومة العدالة وكذا مشاريع القانونين التنظيميين المتعلقين بالنظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية عقب صدور دستور 2011، صدرت عدة مقالات تدافع عن دعم سلطات القضاء في حين صدرت مقالات أخرى تحذر من تقوية سلطات القضاء خاصة فيما يتعلق بإسناد رئاسة النيابة العامة لجهة قضائية وليست تنفيذية. هكذا عبر بعض الباحثين ممثلا للتوجه الأول - الأستاذ فتح الله الحمداني- في مقاله المنشور بموقع هسبريس المعنون ب "دولة القضاة" صراحة على أنه: "وقد تم الاستناد في تبني المقولة التغليطية حول "دولة القضاة" إلى تحليل خاطئ لبعض التوصيات التي تضمنها الميثاق الوطني حول إصلاح العدالة والذي جاء نتيجة حوار موسع تحت الرعاية السامية للملك، بل إن الأمر تعدى ذلك إلى مستوى إعلان الرغبة الصريحة في استبعاد مقتضيات الدستور من خلال انتقاد البعض في وقت سابق لمقتضياته التي أخرجت وزير العدل من تركيبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية". كما أضاف في نفس السياق بأنه: "وخلافا لما ذهب إليه أصحاب فكرة الهيمنة الذين يتبنون تحليلا يجعل جهاز الحكومة محتكرا للقيام بوظائف الدولة، فإن عدم تبعية القضاء للحكومة في الواقع لا يعني استقلاله عن الدولة أو تموقعه خارجها، ذلك أن الحكومة ليست إلا جهازا يمثل السلطة التنفيذية داخل الدولة، وخروج القضاء عن سلطتها لا يعني خروجه عن إطار الدولة أو تجاوزه لسيادتها، فالسلطة التنفيذية التي يمثلها رئيس الحكومة لا تجسد إلا مظهرا جزئيا لسلطة الدولة".

كما أعلن الباحث يحيى اليحياوي ممثلا للتوجه الثاني في مقاله "دولة القضاء" – المنشور في موقع الجزيرة نت- عن تخوف البعض من الاستقلالية التامة للسلطة القضائية بقوله: وموقف ثان، يرى أن الاستقلالية التامة للمؤسسة القضائية، وإن كان طموحا مشروعا في المدى البعيد، فإن من شأن الدفع به اليوم إلى أقصى مدى، إفراز "دولة داخل الدولة" (دولة القضاء يقول البعض)، قد ينتفخ جهازها ويتغول، فيتعذر بالتالي لجمه أو ضبط سلوكه، بوجه السلطتين التنفيذية والتشريعية، كما بوجه الأفراد والجماعات على حد سواء. يضيف الباحث بأن من مبررات هذا التوجه الاحترازي طرح الأسئلة التالية: كيف لجهاز معين، تتأتى مصادر عمله من المال العام، يقوم على تطبيق القوانين الصادرة عن الحكومة و/أو عن المؤسسة التشريعية أن "يتطاول" على جهازين يستمدان شرعيتهما من صناديق الاقتراع ("سياسيو الصناديق" بمنطوق البعض)، ولا استعداد لديهما لتقديم الحساب (فما بالك بالتعرض للمساءلة القضائية) إلا أمام من فوض لهما مشروعية الحديث باسمه؟ كيف، يتابع هؤلاء، أن يستفرد القضاء بسلطة كاملة وهو الذي لا صلاحية من بين يديه ولا من خلفه، إلا صلاحيات تنفيذ التشريعات التي تصدر عن الجهازين صاحبي المشروعية الانتخابية؟ بل، يؤكد هؤلاء، كيف لجهاز غير منتخب أن يبت في قضايا هي من صلب المؤسسات المنتخبة؟

وقد عارض البعض – الأستاذ الجامعي والبرلماني حسن طارق- إعمال الديمقراطية التشاركية في تشريع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية بقوله: إنها – أي الديمقراطية التشاركية-، تفقد العملَ التشريعي أهميته، وتُضعفُ مساهمة البرلمان في إنتاج التشريع، باعتبار أنّ التوصيات الصادرة عن لقاءات الحوار العمومي تُحدّد سلفا الاتجاه العام وتحدد سقف هذه القوانين. كما ذهب إلى تعريف الديمقراطية التشاركية بأنها "عنوان مستعار لديكتاتورية الفئات".

ومن بين الإشكالات التي طرحها استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل تحديدا والسلطة التنفيذية عامة كيفية مراقبة تنفيذ النيابة العامة للسياسة الجنائية وهل تملك الحكومة أو البرلمان رقابة على هذا التنفيذ؟ الواقع أن حسم الدستور لموضوع استقلال السلطة القضائية سواء في شقها المتعلق بقضاء الحكم أو قضاء النيابة العامة جعل من غير المستساغ قانونا تقبل محاسبة القضاء من طرف السلطتين التنفيذية أو التشريعية. لذا يتعين البحث في تطبيقات ربط مبدأ المسؤولية مقابل المحاسبة في مظاهر دستورية أخرى من قبيل انفتاح تركيبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية على شخصيات غير قضائية وكذا سلطة تعيين الرئيس المنتدب ورئيس النيابة العامة وسلطة عزلهما وكذا إلزام المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتقديم تقارير سنوية ارتباطا بمواضيع القضاء والعدالة وكذا تقريرا سنويا عن حصيلة عمله وآفاقه المستقبلية إلى الملك باعتباره الضامن لاستقلال السلطة القضائية. وكذا اختصاصات الهيئة المشتركة المنصوص عليها في المادة 54 من القانون التنظيمي للمجلس للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل ورئاسة النيابة العامة، فضلا عن تلقي المجلس لتقارير الوكيل العام لمحكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة لمناقشته أمام اللجنتين المكلفتين بالتشريع بمجلسي البرلمان طبقا لمقتضيات المادة 110 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

والحقيقة أن هذا النقاش الفكري والسياسي أصبح متجاوزا بعد صدور القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة بجعل النيابة العامة تابعة حصريا للوكيل العام لمحكمة النقض بوصفه رئيسا لها، وإحداث مؤسسة رئاسة النيابة العامة تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي ونقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل علاقة بالنيابة العامة إليها طبقا لما جاء في القانون رقم 17-33.

لكن وبمناسبة إبداء بعض القضاة لرأيهم فيما يخص بعض مسودات أو مشاريع القوانين التي لها صلة وثيقة بالعدالة وبالقضاء أبدى بعض السياسيين من جديد تنديدهم بذلك محذرين من تغول القضاء وتدخله في شؤون التشريع رافعين من جديد شبح وبعبع " حكومة القضاة"، مستكثرين على القضاة ممارسة حريتهم في التعبير سواء على المستوى الفردي الشخصي أو على مستوى جمعياتهم المهنية خلاف لما أقره الدستور صراحة. ومتناسين بأن المخالفات التي قد يرتكبها بعض القضاة علاقة بواجب التحفظ والأخلاقيات القضائية بما في ذلك التعبير عن مواقف قد تكتسي صبغة سياسية تعتبر من صميم اختصاص المجلس الأعلى للسلطة القضائية باعتباره الجهة المخول لها صلاحية تأديب القضاة.

وأحدث من حذر من تغول القضاة وزير العدل الحالي عبد اللطيف وهبي بمناسبة تصريحه المنشور في موقع هسبريس الالكتروني بتاريخ 21 يوليوز 2025 قائلا: "من الغريب أن البعض يريد أن يشرّع ويحكم في الوقت ذاته. وبالتالي، هنا إشكال على مستوى مفهوم استقلالية القضاء في هذه الحالة، فإما أن تشرّع وإما أن تحكم"، مضيفا: "أنا لا أتدخل ولا أعلّق على حكم قضائي، وعليهم هم الآخرون ألا يتدخلوا في التشريع وفي صميم عملي اليومي”. واستطرد قائلا: هذا الأمر يدفعنا إلى التساؤل حول كيف يمكن وضع حدود للقضاء حتى لا يحوّل الجمعيات إلى وسيلة سياسية في هذا البلد، وهذا يهدد منظومة القضاء، وقد نرى اللمسات الأولى لـ "حكومة القضاة".

وبغض النظر عن التعليق على هذا الكلام نود أن نوضح بأن مبادئ التنظيم القانوني والقضائي المغربي كفلت عدم تدخل السلطة القضائية في أعمال السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من خلال عدة مقتضيات من بينها:

1- منع محاكم التنظيم القضائي من البت في نزاعات دستورية القوانين سواء عن طريق الإحالة أو عن طريق الدفع بعدم الدستورية وخولت ذلك لجهة حصرية وهي المحكمة الدستورية التي لا تندرج ضمن المحاكم المشكلة للتنظيم القضائي.- الفصل 25 من ق م م والفصل 133 من الدستور-.

2- منع محاكم التنظيم القضائي من النظر ولو بصفة تبعية في جميع الطلبات التي من شأنها عرقلة عمل الإدارات العمومية للدولة أو الجماعات العمومية الأخرى.

3- اختصاص محكمة النقض للبت في الطعون المتعلقة بالأعمال والقرارات التي يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم.

4- اعتبار الشطط في استعمال السلطة من طرف القضاة سببا من أسباب الطعن بالنقض.

وختاما يبدو أن الدعوة إلى التخويف من دولة أو حكومة القضاة لا أساس لها من الصحة وإنما تعبر فقط عن الحنين إلى العودة إلى مرحلة ما قبل دستور 2011.

ويرى رئيس نادي قضاة المغرب، أن الحديث عن "دولة القضاة" في المغرب مبالغ فيه، وأن الإطار الدستوري يمنع فعلياً أي تغول قضائي على باقي السلط.

وكان عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، قد صرح أن هناك إشكال في استقلالية القضاء إذا حاول القضاة التشريع والحكم في نفس الوقت، مؤكداً: "إما أن تشرّع وإما أن تحكم". أضاف أنه لا يتدخل في الأحكام القضائية، ويطلب من القضاة عدم التدخل في التشريع أو عمله اليومي، محذراً من تحول جمعيات القضاة إلى أدوات سياسية وما سماه "حكومة القضاة".

فيما يلي النص الكامل لوجهة نظر الأستاذ هشام العماري، رئيس نادي قضاة المغرب:

ظهر مفهوم حكومة أو دولة القضاة في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان يقصد منه استبداد الأوليغارشية المتمثلة آنذاك في المحكمة العليا الأمريكية التي اعتبرت نفسها مختصة لإلغاء القوانين التي يصدرها رئيس الدولة. هذا التوجس ظهر في عهد الرئيس الأمريكي طوماس جيفرسون كما برز من جديد في فترة ولاية الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت الذي ندد بعرقلة المحكمة العليا الأمريكية لقراراته الإصلاحية المتخذة لمواجهة أزمة سنة 1929.

وبذلك يتبين أن المقصود بدولة القضاة هي عندما يتجاوز القضاة اختصاصاتهم القضائية ليتدخلوا في عمل السلطة التشريعية أو أعمال السلطة التنفيذية ذات الطابع السيادي، فهل هناك مبرر للتخوف من دولة للقضاة في النسق القانوني والقضائي المغربي؟

بالرجوع إلى دستور 2011 نجده ينص بشكل صريح وحاسم على استقلال السلطات، أي استقلال السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية عن بعضها البعض. غير أن هذا الاستقلال لا ينبغي أن يتصف بالإطلاقية والجمود حتى لا يؤدي إلى مأزق في إدارة الدولة نتيجة الصدام بين السلطات المذكورة في دوائر التقاطعات، فيؤدي ذلك إلى سعي كل سلطة دستورية إلى عرقلة عمل السلطة الأخرى. لهذا حرص الدستور المغربي في فصله الأول على التنصيص صراحة على المبدأ التالي: يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها.

وجدير بالذكر أن رغبة المشرع الدستوري الإصلاحية كانت تتجه إلى تقوية سلطة القضاء ولذلك ارتقى دستور 2011 بالقضاء من مجرد جهاز أو مرفق أو وظيفة إلى مرتبة "السلطة" بتنصيصه صراحة في الفصل 107 منه على أن: السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية. كما اعترف للملك وحده بالصفة التي تجعله ضامنا لاستقلال السلطة القضائية. بمعنى أن السياق الذي عرف ولادة دستور 2011 اتجه إلى تقوية القضاء لا إلى إضعافه وهو اعتراف ضمني بأن القضاء في المرحلة السابقة لم تكن له الضمانات الكافية التي تؤهله لاستقلال حقيقي عن السلطتين التنفيذية والتشريعية. وهذا واضح من خلال تقرير لجنة الإنصاف والمصالحة الصادر سنة 2006 والذي أوصى بإصلاح القضاء بما في ذلك إنشاء سلطة قضائية مستقلة. وللتأكيد على هذا التوجه وضع دستور 2011 قاعدة دستورية بمقتضاها تم منع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء كما نزه القاضي عن تلقي أية أوامر أو تعليمات أو خضوعه لأي ضغط. كما أوجب على كل قاضي اعتبر أن استقلاله مهددا إحالة الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأضفى الطابع الزجري على كل محاولة للتأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة.

كل هذه المقتضيات وغيرها دليل حاسم على إرادة المشرع الدستوري في تقوية القضاء المغربي وتجنيبه محاولات التأثير عليه من طرف السلطة التنفيذية بصفة خاصة ومن طرف باقي الجهات بصفة عامة. ومن أجل تحصين هذه الاستقلالية نص دستور 2011 صراحة في فصله 111 على أن للقضاة الحق في حرية التعبير، وكان بإمكانه أن يتفادى التنصيص على هذا المقتضى مكتفيا بالمبدأ العام المنصوص عليه في الفصل 25 الذي يعترف لكل المواطنين بحرية التعبير. ولكن الفصل 111 ورد من جهة، على سبيل التأكيد والقطع تجنبا لكل تأويل غير صحيح لواجب التحفظ أو للأخلاقيات القضائية، يهدف إلى محاولة إلغاء هذا الحق بالنسبة للقضاة. بمعنى أن الدستور اعترف صراحة للقضاة بحرية التعبير لتحصين استقلال القاضي وتمكينه من الدفاع عن حقوقه وفي نفس الوقت قيد هذا الحق بضرورة الالتزام بواجب التحفظ والأخلاقيات القضائية تفاديا لأي انزلاق غير محسوب قد تمس بصورة القاضي أو بحياده.

وفي نفس السياق اعترف دستور 2011 للقضاة بحقهم في تأسيس جمعيات مهنية وهي تكتلات مكونة حصريا من القضاة، الهدف منها ضمان حرية التجمع بالنسبة للقضاة والتعبير عن آرائهم الجمعوية بحرية دفاعا عن مصلحتهم المشتركة. إذ نص الفصل 111 منه على أن: يمكن للقضاة الانخراط في جمعيات، أو إنشاء جمعيات مهنية، مع احترام واجبات التجرد واستقلال القضاء.

ويفهم من هذا المقتضى أن المشرع الدستوري اعترف للقضاة بحقهم في الانتماء الجمعوي وفي تأسيس جمعيات خاصة بهم دون أن يفرض عليهم الانتظام ضمن جمعية واحدة أو وحيدة، مكرسا بذلك الحق في التعددية الجمعوية القضائية التي تنزه القضاة عن الاصطفاف وراء الفكر الواحد طالما أن جوهر حرية التعبير هو الإيمان بتعدد الآراء واختلافها.

وعلى إثر الحراك القضائي والدينامية التي أثارها نادي قضاة المغرب وهو يناقش الأفكار الكبرى حول إصلاح منظومة العدالة وكذا مشاريع القانونين التنظيميين المتعلقين بالنظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية عقب صدور دستور 2011، صدرت عدة مقالات تدافع عن دعم سلطات القضاء في حين صدرت مقالات أخرى تحذر من تقوية سلطات القضاء خاصة فيما يتعلق بإسناد رئاسة النيابة العامة لجهة قضائية وليست تنفيذية. هكذا عبر بعض الباحثين ممثلا للتوجه الأول - الأستاذ فتح الله الحمداني- في مقاله المنشور بموقع هسبريس المعنون ب "دولة القضاة" صراحة على أنه: "وقد تم الاستناد في تبني المقولة التغليطية حول "دولة القضاة" إلى تحليل خاطئ لبعض التوصيات التي تضمنها الميثاق الوطني حول إصلاح العدالة والذي جاء نتيجة حوار موسع تحت الرعاية السامية للملك، بل إن الأمر تعدى ذلك إلى مستوى إعلان الرغبة الصريحة في استبعاد مقتضيات الدستور من خلال انتقاد البعض في وقت سابق لمقتضياته التي أخرجت وزير العدل من تركيبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية". كما أضاف في نفس السياق بأنه: "وخلافا لما ذهب إليه أصحاب فكرة الهيمنة الذين يتبنون تحليلا يجعل جهاز الحكومة محتكرا للقيام بوظائف الدولة، فإن عدم تبعية القضاء للحكومة في الواقع لا يعني استقلاله عن الدولة أو تموقعه خارجها، ذلك أن الحكومة ليست إلا جهازا يمثل السلطة التنفيذية داخل الدولة، وخروج القضاء عن سلطتها لا يعني خروجه عن إطار الدولة أو تجاوزه لسيادتها، فالسلطة التنفيذية التي يمثلها رئيس الحكومة لا تجسد إلا مظهرا جزئيا لسلطة الدولة".

كما أعلن الباحث يحيى اليحياوي ممثلا للتوجه الثاني في مقاله "دولة القضاء" – المنشور في موقع الجزيرة نت- عن تخوف البعض من الاستقلالية التامة للسلطة القضائية بقوله: وموقف ثان، يرى أن الاستقلالية التامة للمؤسسة القضائية، وإن كان طموحا مشروعا في المدى البعيد، فإن من شأن الدفع به اليوم إلى أقصى مدى، إفراز "دولة داخل الدولة" (دولة القضاء يقول البعض)، قد ينتفخ جهازها ويتغول، فيتعذر بالتالي لجمه أو ضبط سلوكه، بوجه السلطتين التنفيذية والتشريعية، كما بوجه الأفراد والجماعات على حد سواء. يضيف الباحث بأن من مبررات هذا التوجه الاحترازي طرح الأسئلة التالية: كيف لجهاز معين، تتأتى مصادر عمله من المال العام، يقوم على تطبيق القوانين الصادرة عن الحكومة و/أو عن المؤسسة التشريعية أن "يتطاول" على جهازين يستمدان شرعيتهما من صناديق الاقتراع ("سياسيو الصناديق" بمنطوق البعض)، ولا استعداد لديهما لتقديم الحساب (فما بالك بالتعرض للمساءلة القضائية) إلا أمام من فوض لهما مشروعية الحديث باسمه؟ كيف، يتابع هؤلاء، أن يستفرد القضاء بسلطة كاملة وهو الذي لا صلاحية من بين يديه ولا من خلفه، إلا صلاحيات تنفيذ التشريعات التي تصدر عن الجهازين صاحبي المشروعية الانتخابية؟ بل، يؤكد هؤلاء، كيف لجهاز غير منتخب أن يبت في قضايا هي من صلب المؤسسات المنتخبة؟

وقد عارض البعض – الأستاذ الجامعي والبرلماني حسن طارق- إعمال الديمقراطية التشاركية في تشريع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية بقوله: إنها – أي الديمقراطية التشاركية-، تفقد العملَ التشريعي أهميته، وتُضعفُ مساهمة البرلمان في إنتاج التشريع، باعتبار أنّ التوصيات الصادرة عن لقاءات الحوار العمومي تُحدّد سلفا الاتجاه العام وتحدد سقف هذه القوانين. كما ذهب إلى تعريف الديمقراطية التشاركية بأنها "عنوان مستعار لديكتاتورية الفئات".

ومن بين الإشكالات التي طرحها استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل تحديدا والسلطة التنفيذية عامة كيفية مراقبة تنفيذ النيابة العامة للسياسة الجنائية وهل تملك الحكومة أو البرلمان رقابة على هذا التنفيذ؟ الواقع أن حسم الدستور لموضوع استقلال السلطة القضائية سواء في شقها المتعلق بقضاء الحكم أو قضاء النيابة العامة جعل من غير المستساغ قانونا تقبل محاسبة القضاء من طرف السلطتين التنفيذية أو التشريعية. لذا يتعين البحث في تطبيقات ربط مبدأ المسؤولية مقابل المحاسبة في مظاهر دستورية أخرى من قبيل انفتاح تركيبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية على شخصيات غير قضائية وكذا سلطة تعيين الرئيس المنتدب ورئيس النيابة العامة وسلطة عزلهما وكذا إلزام المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتقديم تقارير سنوية ارتباطا بمواضيع القضاء والعدالة وكذا تقريرا سنويا عن حصيلة عمله وآفاقه المستقبلية إلى الملك باعتباره الضامن لاستقلال السلطة القضائية. وكذا اختصاصات الهيئة المشتركة المنصوص عليها في المادة 54 من القانون التنظيمي للمجلس للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل ورئاسة النيابة العامة، فضلا عن تلقي المجلس لتقارير الوكيل العام لمحكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة لمناقشته أمام اللجنتين المكلفتين بالتشريع بمجلسي البرلمان طبقا لمقتضيات المادة 110 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

والحقيقة أن هذا النقاش الفكري والسياسي أصبح متجاوزا بعد صدور القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة بجعل النيابة العامة تابعة حصريا للوكيل العام لمحكمة النقض بوصفه رئيسا لها، وإحداث مؤسسة رئاسة النيابة العامة تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي ونقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل علاقة بالنيابة العامة إليها طبقا لما جاء في القانون رقم 17-33.

لكن وبمناسبة إبداء بعض القضاة لرأيهم فيما يخص بعض مسودات أو مشاريع القوانين التي لها صلة وثيقة بالعدالة وبالقضاء أبدى بعض السياسيين من جديد تنديدهم بذلك محذرين من تغول القضاء وتدخله في شؤون التشريع رافعين من جديد شبح وبعبع " حكومة القضاة"، مستكثرين على القضاة ممارسة حريتهم في التعبير سواء على المستوى الفردي الشخصي أو على مستوى جمعياتهم المهنية خلاف لما أقره الدستور صراحة. ومتناسين بأن المخالفات التي قد يرتكبها بعض القضاة علاقة بواجب التحفظ والأخلاقيات القضائية بما في ذلك التعبير عن مواقف قد تكتسي صبغة سياسية تعتبر من صميم اختصاص المجلس الأعلى للسلطة القضائية باعتباره الجهة المخول لها صلاحية تأديب القضاة.

وأحدث من حذر من تغول القضاة وزير العدل الحالي عبد اللطيف وهبي بمناسبة تصريحه المنشور في موقع هسبريس الالكتروني بتاريخ 21 يوليوز 2025 قائلا: "من الغريب أن البعض يريد أن يشرّع ويحكم في الوقت ذاته. وبالتالي، هنا إشكال على مستوى مفهوم استقلالية القضاء في هذه الحالة، فإما أن تشرّع وإما أن تحكم"، مضيفا: "أنا لا أتدخل ولا أعلّق على حكم قضائي، وعليهم هم الآخرون ألا يتدخلوا في التشريع وفي صميم عملي اليومي”. واستطرد قائلا: هذا الأمر يدفعنا إلى التساؤل حول كيف يمكن وضع حدود للقضاء حتى لا يحوّل الجمعيات إلى وسيلة سياسية في هذا البلد، وهذا يهدد منظومة القضاء، وقد نرى اللمسات الأولى لـ "حكومة القضاة".

وبغض النظر عن التعليق على هذا الكلام نود أن نوضح بأن مبادئ التنظيم القانوني والقضائي المغربي كفلت عدم تدخل السلطة القضائية في أعمال السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من خلال عدة مقتضيات من بينها:

1- منع محاكم التنظيم القضائي من البت في نزاعات دستورية القوانين سواء عن طريق الإحالة أو عن طريق الدفع بعدم الدستورية وخولت ذلك لجهة حصرية وهي المحكمة الدستورية التي لا تندرج ضمن المحاكم المشكلة للتنظيم القضائي.- الفصل 25 من ق م م والفصل 133 من الدستور-.

2- منع محاكم التنظيم القضائي من النظر ولو بصفة تبعية في جميع الطلبات التي من شأنها عرقلة عمل الإدارات العمومية للدولة أو الجماعات العمومية الأخرى.

3- اختصاص محكمة النقض للبت في الطعون المتعلقة بالأعمال والقرارات التي يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم.

4- اعتبار الشطط في استعمال السلطة من طرف القضاة سببا من أسباب الطعن بالنقض.

وختاما يبدو أن الدعوة إلى التخويف من دولة أو حكومة القضاة لا أساس لها من الصحة وإنما تعبر فقط عن الحنين إلى العودة إلى مرحلة ما قبل دستور 2011.